|

英語学習に役立つコンピュータ活用法

コンピュータと英語と言えば,インターネットを連想する人が多いのではないでしょうか。確かにインターネットはコンピュータの魅力的な活用方法の一つではあります。しかし英語学習ソフト製作に関わってきた私としては,もっと英語学習そのものへのコンピュータ活用に多くの人が関心を持ってほしいと思っています。ここでは私自身がどのようなことを考えて英会話学習ソフトを作ってきたかを伝えていきたいと思います。そして少しでも英語学習ソフトへ関心を持つ人が多くなればと考えています。

身につく学習ソフトとは?

「ワープロ」は一言で言えば,<便利>なソフトと言えます。「コンピュータゲーム」は<バーチャルリアリティ>のソフトと言えるでしょうか。では「学習ソフト」はどうでしょう。私は<身につく>ソフトだと思います。英語学習では身につけるために反復学習が欠かせません。学習のプロセスを意識しながら,何をどのように反復していくか具体的な流れを提示できるように工夫することが必要です。この工夫が学習ソフトそのものだと考えてもよいぐらいです。従来,反復学習は「根気よく繰り返せ」と学習者の根性と記憶力に任され過ぎていたように思います。ソフトを工夫してコンピュータをうまく使えば,効果的な反復学習が可能なことも明らかにしていきます。

英語におけるトレーニングの重要性

身につけるという視点から英語学習はスポーツによくたとえられます。どのようなスポーツも基礎体力や基本練習のための継続的なトレーニングを欠かすことができません。特に上級レベルになると,このトレーニングは重要になって,専属のトレーナーやコーチがつくのが普通でしょう。私が目指す英語学習ソフトはこのスポーツにおけるトレーナーやコーチの役をコンピュータ上で英語トレーニングとして実現しようとするものです。特に実際に日常生活で英会話に接する機会が少ない日本人にとって日々の英語トレーニングはますます重要になってきます。

|

|

|

|

|

簡単な英語力判定

内容的には日常英会話に求められる英語はほとんど中学校で学んだものでカバーできます。例えば,次の会話文を見てください。

"How long are you staying in Japan?"

"どれぐらい日本におられるのですか。"

"For a few weeks."

"2,3週間です。"

"Are you here on vacation?"

"休暇で来られているのですか。"

"No, I'm here on business."

"いいえ,仕事です。"

日常会話に必要な語彙や文法は中学校レベルなのです。だから,簡単かというとそうではありません。問題点をはっきりさせるために,次のことを自分でテストしてみてください。

1)先ほどの会話文の英語をもう一度読む

2)テキストを見ないで英語を繰り返してみる

同じことを日本語でもやってみてください。このテストで英語がスラスラ出てこないのはただ記憶力の問題ではないことがわかっていただけると思います。もし記憶力だけの問題であるなら日本語も同じようにできないはずです。ある程度の長さの英語をリピートできるかどうかは会話力をみるひとつのバロメータになります。読んでわかる読解力と聞く・話すに必要な会話力はかなり違う力だと言えます。中学校,高校での英語の学習は読解力をつけるために英単語や英文法などの知識を覚えることが中心だったのです。

発音と意味の一体化

日本語ならある程度の長さのものを記憶できるのは

発音と意味が一体化している

からです。発音と意味が一体化しているというのは,「アップル」という発音を聞けば<りんご>が頭に浮かぶ。<車>を見れば「カー」という発音が頭に浮かぶということです。私たち日本人は英語の発音を聞いて,意味を意識したときに,いったん日本語の発音が頭に浮かんでいるのです。

物の名前や簡単なあいさつなどは少し練習すればダイレクトに英語が頭に浮かんで使えるようになります。たとえば外国人を見れば「グッモーニン」ぐらいは言えますね。しかし少し複雑な内容になると,日本語を思い浮かべないで意味をとりながら,聞いたり話すことは非常に難しくなります。

だから英会話のテープを聞いているだけではなかなか意味と発音は一体化しません。英語をかなり勉強しても,英語が日本語のように言葉として聞こえない話せない大きな原因はここにあります。発音と意味の一体化は,会話ができるようになるにはどうしても越えなければならない第一番目のハードルです。

全てをネイティブのように英語で考えることは非常に困難ですが,ある程度英語がダイレクトに頭に浮かぶことはトレーニングの工夫で可能です。このハードルの高さをいかに低くするが英会話が身につくトレーニングのポイントとなります。

|

|

|

|

|

最初の一歩

「まんま,まんま」

「お口,あーんして」

これは親が赤ちゃんによく話しかけることばです。このようなことばを聞きながら赤ちゃんはわかることばを増やしていく,言いかえれば発音と意味を一体化させていきます。ここで注目したいのは

見てわかっていることを聞いている

ということです。上の例で言えば,

(食べ物を見る) → (食べ物だとわかっている) → (発音を聞く)

(親が口を開くのを見る) → (口を開くことがわかっている) → (発音を聞く)

ということになります。赤ちゃんは視覚のイメージからおおよその意味をつかんで,ことばを身につけていきます。私たちが英語の発音と意味を一体化してとらえようとするときの一番の問題は日本語が頭に浮かんでくることです。視覚をうまく使っていけば,日本語を使わないダイレクトな英語のトレーニングができそうです。

絵のイメージを使った会話トレーニング

視覚の刺激を利用した英語学習法ですぐ思い出されるのは,幼児の英語教室でよく行われている絵や物で英単語を覚える方法です。とは言っても,リンゴの絵を見せられて「アップル」では英会話のトレーニングにはなりません。かといって絵を見て適当な英語を言うのもかなり難しいものです。たとえば次のような絵を見て適当な英語の会話を言おうとしてもすっと何か英語が出てこないと思います。

図1

では,日本語で考えてみてください。やはりちょっと自信がないと思います。確かにこのようなことが難しいのは英語そのものが頭に浮かんでこないこともあるのですが,日本語でも不安だということは絵のイメージで伝わってくる情報が少なすぎるからです。

そこで絵のイメージを膨らませるためにまず,

○絵を見ながら英語の発音を聞いた後,日本語と英文テキストで意味を確認 する。

[A]

1)図1の絵を見ながら次の発音を聞く

"How long are you staying in Japan ?"

2)聞いた英語の内容を日本語で確認する

(どれぐらい日本におられるのですか。)

3)図1の絵を見ながら次の発音を聞く

"For a few weeks."

4)聞いた英語の内容を日本語で確認する

(2,3週間です。)

という練習をした後で次に

○絵と英語の発音を聞きながら,発話練習をする。

[B]

1)図1の絵を見ながら次の発音を聞く

"How long are you staying in Japan ?"

2)これに続く英文を言う

"For a few weeks."

3)英文が言えるようになるまで1),2)を繰り返す

4)図1の絵を見ながら,適当な英文を言う

"How long are you staying in Japan ?"

5)続く英文を聞く

"For a few weeks."

6)英文が言えるようになるまで4),5)を繰り返す

[A]の練習では日本語で意味の確認がされるのと同時に絵のイメージを膨らませています。そして[B]では内容がわかっている会話を日本語を使わないで,膨らませた絵のイメージを刺激に会話練習をしています。このように最初は日本語を使って意味を確かめても,次の段階では絵を媒介とすることにより日本語を使わないで英語の発音と意味を一体化するトレーニングができるようになります。

今は原理的な説明をするために,1枚の絵を使いましたが,実際には[A][B]でそれぞれ複数枚の絵を使ってトレーニングをします。

|

|

|

|

|

知っている単語が聞きとれない

「英語を見れば簡単に分かるのだが,聞いただけでは分からない。」ということを英会話を学びはじめたら,ほとんどの人が経験します。テキストなしでラジオやテレビの英会話の講座を聞いてみると,意外によく知っている簡単な単語が聞きとりにくいことに気がつきます。Iやyouなどの代名詞,inやatなどの前置詞,haveやgetなどの基本的な動詞は典型的な例だと思います。

連続した発音に慣れる

この大きな原因のひとつは一個一個の単語の発音と文中での単語の発音が異なることがあることです。例えば

Thank you.

などは「サンク ユー」とは言わないで「サンキュー」だとわかりますね。でも「ウェナイ」とか「クッヂャ」などは慣れていないと when I , could you だとはわかりにくいと思います。このような発音に慣れていくために聞き取りにくかったところを何回も繰り返し聞くというトレーニングが有効です。英語のスペリングを覚えるように発音のパターンを覚えなければなりません。

聞こえない発音を類推する

最初は聞き取りにくかったところを意識してトレーニングをしますが,徐々に聞きとれるところに意識を集中することが重要になってきます。少しわかりにくいと思いますが,普段私たちが使っている日本語で想像してみてください。たとえば

少しわかりにくいと思いますが

を普通に誰かに話すように発音してみてくだい。「にくいと」と「ますが」の部分は物理的な音としては相手にはほとんど聞こえないでしょう。にもかかわらず聞こえた気がするのは「わかり」と「思い」の部分を音声としてまずきちんと捕らえているからです。英語でも同じです。聞こえる部分をつなげていくことにより,聞こえない部分を類推できるのです。

なぜ英語のリスニングは睡眠薬になるのか

それでは,なぜ日本語では当たり前のことが英語ではできないのでしょうか。それは前に述べた「音声と意味の一体化」が関係しています。本来言葉は音声と意味が一体化していますから,私たち日本人が意味をとろうとすると日本語の音声が浮かんできます。英語のリスニングをしているときには,これがやっかいなことを引き起こします。つまり意味をとろうとすると日本語が浮かんできて続けて英語の音声に集中できなくなってしまうのです。逆に日本語をできるだけ頭に浮かべないで英語を聞くと意味がとれないので音声に集中できません(リスニングが最良の睡眠薬になる?!)。意味を意識すれば,続けて英語の音声がとれないし,意味を意識しなければ音声に集中できないというジレンマに陥ります。

日本語を意識しないリスニング

そこで本来は音声と意味は一体化しているのですが,まず英語を音声的に連続して聞くトレーニングをすることになります。音声に集中するトレーニングとして一般的によく行われているのはディクテイションと呼ばれる英語を聞いて書き取る訓練です。しかしディクテイションは聞こえないところを部分的にとらえるものです。大切なのはまず聞こえるところを連続的にとらえることです。これができているかどうかは聞いて,すぐに繰り返せるかどうかで確認できます。

ところが,慣れないうちは聞こえない部分を補って繰り返すことは困難です。この問題を解決するためには聞こえた英語の順番を確認するトレーニングを行います。たとえば," I'll tell you when we get there. "の発音を聞いて確認するには

1) get when tell

2) when get tell

3) tell when get

から英語が順番に聞こえるものを選びます。もし自信がないときは繰り返し発音を聞きます。そして繰り返し聞いてうちに聞こえる音を連続して聞くことに慣れていきます。最初から聞こえにくい音を聞こうとすることは至難の技です。聞こえる音を連続して聞く癖をつけるのはトレーニングを工夫すれば,それほど難しくありません。聞こえるところが頭にきちんと残って,初めて聞こえにくい部分も類推できるのです。

|

|

|

|

|

絵を媒体にする

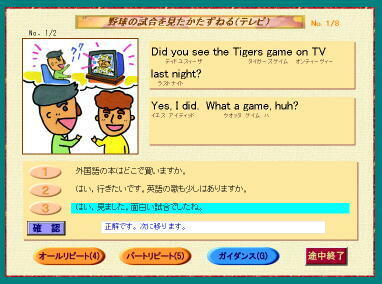

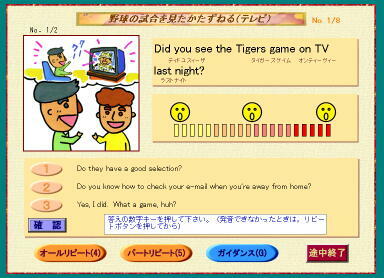

「赤ちゃんに学ぶ英会話トレーニング」「リスニングの落とし穴」で述べた方法を合わせるとどのようなものになるのでしょう。これを知るために,実際に私が作ったソフトの練習画面を見てもらいます。(それぞれのパートでは英語が発音されます。細かい画面の説明は後ほどします。)

パート1:発音に慣れる(日本語で意味を確認)

パート2:発音を聞き取る(英語の順番を確認)

パート3:絵を見て発話する(できるまでリピートする)

同じ対話をこのように絵を媒体にしながら,日本語を徐々に抜いていきます。このようにすれば,あまり日本語を意識しないで英語の発音が聞けるようになります。最後の段階では絵のイメージを刺激に適当な英語が発話できるようになります。

練習する数は少なくする

実際には複数枚の絵をセットにしてパートごとに練習をしていきます。では何枚ずつセットにするのか,1回に覚えきる数は何枚にするかという問題が出てきます。例えば,知らない単語を500語(目標数)覚えるときに500語を単純に反復するよりも,100語位をセットにして1回に覚えきる数(練習数)は20語位にして何回か反復して覚えていくほうが効果的でしょう。

最初,私は20枚の絵を1セット,1回に覚えきる数を4枚としてやってみました。パート1,パート2の練習は比較的簡単にいくのですが,パート3の練習がきつい。絵を見てすっと表示されている英語が頭に浮かぶようになるには5回,10回とリピートしなければなりません。結局1セット8枚,1回の練習で2枚ずつ練習するように決めました。

この結果は,意外でした。もう少しできると思っていました。いかに私たちの普段の英語の学習が「テキスト」(目で見る文字)中心かということです。今やろうとしているのは「音声」中心の学習ですから,当然の結果と言えます。

|

|

|

|

身につくトレーニングプラン(1)

ー「根気よく繰り返せ」の解明ー |

|

なぜコンピュータが必要か

ここまで絵を使った英会話のトレーニングを紹介してきましたが,この程度ならコンピュータをわざわざ使う必要はないと思われるかもしれません。絵カードとCDプレイヤーがあればできそうです。でも次々とカードをめくりながら発音をリピートして聞くことはやってみると結構大変です。操作に気をとられて,英語の学習そのものになかなか集中できません。だから,このレベルで学習ソフトに求められることは

シンプルでスピーディな操作で学習が進められる

ことです。しかし,この程度の便利さだけではコンピュータを使う意味はあまりありません。この便利さ以上に大切なことは

トレーニングプランに沿って学習が進められる

ことです。

私自身,英語学習でトレーニングプランの大切さに気づいたのは自分が教える立場になって生徒に英単語の力をつけようとしたときでした。授業で単語の小テストをしてもなかなか力がつかないのです。実力テストになると「単語がわからない。」という生徒の声をよく聞きました。

この単語を覚えられない原因ははっきりしていました。

一度覚えた単語を忘れないうちに繰り返し復習していない

からです。ここで「根気よく繰り返せ」ということになるのですが,では具体的にどのように繰り返したらよいのでしょうか。スポーツの世界で基礎体力をつけるのに「根気よく繰り返せ」とだけ言うコーチはいないと思います。単語を覚えるのも単なる根性論ではなく,具体的な指導や支援がいると感じました。この復習のタイミングを指示していくために,小テストを増やすことを考えました。ところがこのような復習のための小テストを進めていくと,とんでもない数の小テストを作らなければなりません。この現実的でない発想がコンピュータを活用すれば実現できそうに思いました。テストの問題作成から採点,成績の記録まで一連の取り組みをコンピュータで処理するのです。テストを作る手間がいらないので,テストの回数だけでなく出題数も気にする必要がなくなります。テスト範囲に関係なくすべての単語を確認できます。これは

学習者の練習とテストが一体化したトレーニング

を実現します。

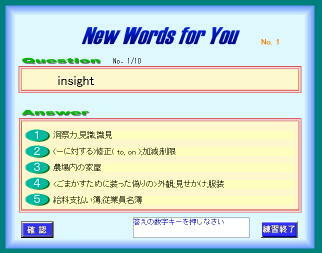

私が作った英単語学習ソフトの練習画面は次のようなものです。

ネイティブの発音を聞きながら取り組むことを除けば,内容的には普通の選択形式のテストと変わりません。コンピュータで英単語のテストを作ること自体はそれほど難しい問題ではありません。実際,今はほとんどの単語集に印刷用の小テストを作るソフトが付いています。問題は

どのように復習するテスト範囲を決めるか

です。

復習を考えないならばテスト範囲を決めることは簡単です。1回に覚える語数で区切っていくだけです。しかし一度覚えた単語をさらに復習するために,そのテスト範囲を決めることは簡単ではありません。なぜならこの範囲が復習のタイミングを指示することになるからです。そしてこのタイミングが遅すぎると単語を忘れてしまいますし,早すぎると学習の効率が悪くなります。結局「どのように繰り返すか」ということは「どのように復習のタイミングをとるか」という問題になります。この難問を解決するためにはかなり複雑なトレーニングプランを立てなければなりません。そしてコンピュータを活用して,初めてこの複雑なトレーニングプランに沿った学習が可能になります。

いかに復習のタイミングをとるか

復習のタイミングをとるトレーニングプランの出発点は

一度覚えた単語は覚えやすい

というシンプルな事実です。例えば初めて見た単語を50語覚えるのは大変ですが,一度覚えた単語なら,それほどではないでしょう。だから

覚えた単語が「ある程度」になったら復習をする

ことにします。そして「ある程度」のところに具体的な数字を入れていくと復習するタイミングを変化させることができます。たとえば

a)覚えた単語が「10語」になったら復習をする

b)覚えた単語が「20語」になったら復習をする

を比べるとb)の方が復習するタイミングは遅くなる傾向があります(絶対ではありませんが)。さらに

復習する回数が多いほど単語は覚えやすくなる

と考えると

a) <初めて覚えた> 単語が「10語」になったら<1回目の>復習をする

b)<1回目の復習をした>単語が「20語」になったら<2回目の>復習をする

のように復習の回数が多くなるにつれて,「〜語」を大きくして復習するタイミングを遅くしていきます。これからは「〜語」をタイミングをとるための「設定語数」と呼びます。

このようなタイミングの取り方の特長は

「時間」ではなく単語の「数」で復習のタイミングを調整できる

ことです。この発想の転換は重要です。なぜなら復習のタイミングを「時間」で言われても普段の私たちの生活で現実に実行するのは困難だからです。「毎日繰り返せ」ならできる人もいるかもしれませんが,もう少し復習のタイミングを早くしたほうがよいからと言って「20時間後に繰り返せ」と言われても無理でしょう。

標準プランを立てる

では「設定語数」を復習の回数にあわせて,どれぐらいの割合で大きくしていくのかということになります。最初からすべての学習者にあった「設定語数」を決めることは不可能です。そこで一応

「設定語数」は2倍にしていく

と決めて標準プランを立てます。そして学習が進むにつれて標準プランの「設定語数」を補正すれば,個々の学習者に対応したトレーニングプランとなります(「設定語数」の補正については後で説明します)。

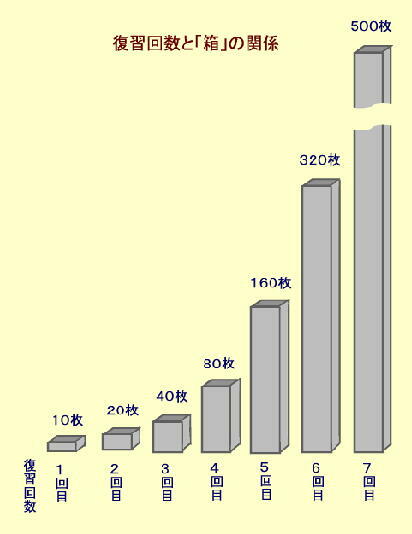

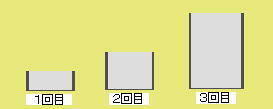

覚えるべき単語数が全部で500語の場合,標準プランにおける復習の回数と「設定語数」の関係は次のようになります。

復習の回数 「設定語数」

1回目 10語

2回目 20語

3回目 40語

4回目 80語

5回目 160語

6回目 320語

7回目 500語

覚えるべき単語数と復習1回目の「設定語数」が決まれば,標準プランから総復習回数(上の例では7回)と復習のタイミングの目安がわかります。

新しい単語練習のタイミングは

復習する単語がなければ,新しい単語練習をする

を基本ルールとします。復習を無視して新しい単語を覚えても,結局忘れていく単語のほうが多くなってしまうからです。

|

|

|

|

身につくトレーニングプラン(2)

ー「根気よく繰り返せ」の解明ー |

|

標準プランによるトレーニングの流れ

標準プランによるトレーニングを単語暗記カードとカードを入れる「箱」に例えて説明します。カードを使った単語練習そのものは容易に想像できると思います。カードをめくりながら意味を確認していくだけです。実際コンピュータ上でも問題形式は選択形式になっていますが,同じようなものです。特にこの例えでコンピュータの働きとして説明したいことは

どのようにして学習すべきカードを選んでいるか

ということです。このカードの選び方がトレーニングプランの流れを決定します。

カードを選ぶときにコンピュータがする働きは大きく分けると次の二つです。

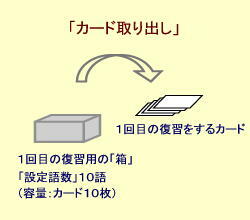

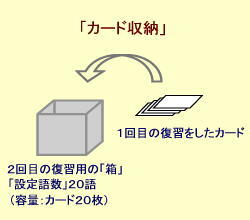

a)カード取り出し

学習するカードを「箱」から取り出す

b)カード収納

学習したカードを「箱」にしまう

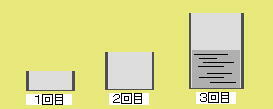

単語カードを入れる「箱」の個数は復習の回数,「箱」の大きさは「設定語数」すなわち入れることができるカードの枚数を表します。前に上げた覚えるべき単語500語の復習するタイミング示す箱は次のように図示できます。

次にカードをどの「箱」から取り出して,どの「箱」にしまうのかということになります。それぞれの「箱」を決める主なルールは次のようになります。

a)「カード取り出し」のルール

○復習回数の少ない「箱」から順番にカードの枚数をチェックする

○「設定語数」以上のカードが貯まっている「箱」があればカードを取り出す

○もし復習すべき「箱」がなければ,新しい単語カード10枚を出す

b)「カード収納」のルール

○カードをしまう「箱」の復習回数がカードを取り出した「箱」の復習回数+1と なるようにする

○新しい単語練習後は復習1回目の「箱」に入れる

一度だけ単語練習するときは

「カード取り出し」→単語練習→「カード収納」

という流れになりますが,連続して単語練習するときは

「カード取り出し」→単語練習→「カード取り出し」→「カード収納」

→単語練習

というように,練習するカードを「取り出し」た後で練習したカードを「収納」することとします。こうしておかないと練習した単語をすぐにまた練習するということが起こりやすいからです。

では具体的に500語の例で,どのようにカードが「箱」を移動していくのかを見てみましょう。新しい単語は10語ずつ練習するとします。またそれぞれの単語カードにはNo.1 〜 No.500 までの番号が打ってあるとします。

最初の「カード取り出し」は「箱」が全て空ですから,新しい単語カード10枚を出します。

単語練習1回目(新単語カード:No.1〜No.10)

「カード取り出し」

○同じく「箱」は全てからなので,新しい単語カード10枚を出す

「カード収納」

○新単語練習のカード(No.1〜No.10)を復習1回目の「箱」に入れる

単語練習2回目(新単語カード:No.11〜No.20)

「カード取り出し」

○復習1回目の「箱」がいっぱいなので取り出す

「カード収納」

○新単語練習のカード(No.11〜No.20)を復習1回目の「箱」に入れる

単語練習3回目(復習1回目のカード:No.1〜No.10)

「カード取り出し」

○復習1回目の「箱」がいっぱいなので取り出す

「カード収納」

○復習1回目のカード(No.1〜No.10)を復習2回目の「箱」に入れる

単語練習4回目(復習1回目のカード:No.11〜No.20)

「カード取り出し」

○復習すべき「箱」はないので,新しい単語カード10枚を出す

*復習2回目の「箱」にカードがあるが,いっぱいにはなって

いない

「カード収納」

○復習1回目のカード(No.11〜No.20)を復習2回目の「箱」に入れる

単語練習5回目(新単語カード:No.21〜No.30)

「カード取り出し」

○復習2回目の「箱」がいっぱいなので取り出す

「カード収納」

○新単語練習のカード(No.21〜No.30)を復習1回目の「箱」に入れる

単語練習6回目(復習2回目のカード:No.1〜No.20)

「カード取り出し」

○復習1回目の「箱」がいっぱいなので取り出す

「カード収納」

○復習2回目のカード(No.1〜No.20)を復習3回目の「箱」に入れる

単語練習7回目(復習1回目のカード:No.21〜No.30)

「カード取り出し」

○復習すべき「箱」はないので,新しい単語カード10枚を出す

「カード収納」

○復習1回目のカード(No.21〜No.30)を復習2回目の「箱」に入れる

単語練習8回目

このようにして次々と練習して,最終的には復習7回目で500枚のカードを練習することになるのですが,上の「カード取り出し」のルールを適用するだけでは実は7回目の復習は始まりません。新しい単語練習のカードもないし,復習すべき「箱」すなわちカードがいっぱいの「箱」もない状態が起こります。そこでこのような時は

復習回数の一番少ない「箱」のカードを取り出す

ことにします。

標準プランのプログラミング化

今までの説明で「根気よく繰り返せ」という先が見えない言葉に少し明かりが灯ってきたでしょうか。標準プランの大きな特長は

○復習をしながら新しい単語を覚えていく

○最終的に全単語の確認をする

と言えます。でもこれだけのメリットならこんな複雑な方法をとる必要はないと思います。この標準プランをより発展したものにできてこそ意味があります。そしてこの標準プランを発展させるためには,この段階でコンピュータ上で動くソフトを作るのです。例えば上に述べた流れをログラミング化してコンピュータ上で流れを確認していけば,「単語練習149回目で7回目の復習が行われる」ことがわかりますし,「どうも140回目あたりの復習からいらないのでは」という問題点に気づきます。実際私はこのようにプログラミングとシュミレーションを繰り返しながら標準プランを発展させてきました。そして次の段階では現実の学習者に取り組んでもらい,改良していくことになります。

|

|

|

|

|

正答率による学習結果のフィードバック

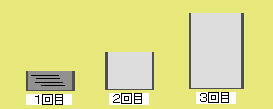

「標準プラン」に沿って英単語を覚えていくと,繰り返しが多すぎると感じる学習者もあれば,繰り返しが少なくて覚えられないと感じる学習者も出てきます。このように感じるのは記憶力のせいだけではありません。毎日覚えるのと2,3日おきに覚えるのでは同じ記憶力であっても覚えやすさは変わってきます。

この記憶力や学習習慣は個々の単語練習の正答率に反映すると考えられますから,

単語練習の正答率によって「設定語数」を変化させる

ことにします。「設定語数」の変化は総復習回数にも影響します。たとえば復習3回目の正答率が良くて,「設定語数」が段々と大きくなると,復習4回目の「設定語数」と重なります。これは総復習回数が1回減ることを意味します。逆に正答率が悪いと「設定語数」が段々と小さくなり,総復習回数が増えることになります。

このようなイメージで学習結果をフィードバックして少しずつ「標準プラン」の「設定語数」を変えていきます。しかし実際に運用するには「良い・悪い」とか「少しずつ」ではなく

具体的な正答率の基準と「設定語数」の増減の幅

を決めなければなりません。

「何点とったら合格」というテストの一般的な発想では「正答率の基準」をまず考えたら良さそうですが,何を要素に決めるかと考えると難しくなります。そこで「設定語数」の増減幅を

D(N) = S(N)/N

N:何回目の復習かを示す数値

D(N):復習N回目の増減幅

S(N):復習N回目の「設定語数」

また

増減幅および「設定語数」の最小単位は新出単語の1回の練習語数

*復習1回目と2回目の「設定語数」は固定

とします。前述した目標単語数500語の例で増減幅を求めると

D(3)=10語 設定語数:40語

D(4)=20語 設定語数:80語

D(5)=30語 設定語数:160語

D(6)=50語 設定語数:320語

となります。

「設定語数」を増減する条件

「増減幅」の範囲で設定語数を上げても正答率は変わらないとすると,設定語数変更後にN回目の復習を正解すると予測される語数は

(S(N)+D(N))×A(N)

A(N):復習N回目の正答率

となります。この予測語数が元の「設定語数」を上回るときに「設定語数」を上げると考えると

S(N)<(S(N)+D(N))×A(N)

が「設定語数」を上げる条件となります。

この条件のD(N)をS(N)/Nで置きかえると,「設定語数」を上げるときの正答率は

A(N)>N/(N+1)

となります。

「設定語数」を下げるときは実際に正解した語数

S(N)×A(N)

を評価します。すなわち「増減幅」の範囲を超えて実際の正解語数が少ないときは「設定語数」を下げると考えると

S(N)−D(N)>S(N)×A(N)

が「設定語数」を下げる条件となります。この条件もD(N)をS(N)/Nで置きかえると,

A(N)<(N−1)/N

となります。結局,増減幅を決めれば正答率の基準は何回目の復習かで決まることになります。そして3回目より4回目,4回目より5回目の復習,すなわちより上位の復習ほど,学習者に求められる正答率は段々高くなります。この正答率の妥当性は「学習者の観察によるアルゴリズム改良」で考察したいと思います。

正答率の基準例(目標単語数500語)

設定語数を下げる 上げる

復習3回目 66%以下 75%以上

復習4回目 75%以下 80%以上

復習5回目 80%以下 83%以上

復習6回目 83%以下 85%以上

「設定語数」の調整だけでなく「カード収納」のルールも次のように変えます。

「カード収納」のルール変更

○カードをしまう「箱」の復習回数

a)正解のカードの場合

カードを取り出した「箱」の復習回数+1

b)不正解のカードの場合

カードを取り出した「箱」の復習回数−1

|

|

|