安価でオーディオ品質のタンデム・ミキシングアンプ、バイク用インカム(ヘッドセット)を作る

2016.8.29

タンデムツーリング時に会話をするため前回にアンプICからタンデムアンプを自作したが、ホワイトノイズが気になる。

たまに発振してブブブと大きなノイズが鳴る。

既製品にしようかと思ったが、KTELのDF1011は高くて手が出ないし音質が不明、

デイトナのCOOLROBO WIRECOMはヘッドセット付で7千円と適価だが、やはり音質不明。

カタログには周波数特性等のスペックが載ってないので、音質を追求したものではないだろう。

(amazonのレビューではホワイトノイズが大きいとあったり、ステレオなのかモノラルなのか情報が混在してる)

良音質を求めて既製品のオーディオ用ポータブルヘッドホンアンプをタンデム&ミキシングアンプに改造した。

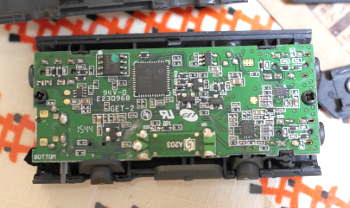

ベースはcreativeのSound Blaster E1。amazonで3900円。

簡単なレビュー

- ヘッドホンジャックが2つ付いており、2つのヘッドホンで同時に聴ける。

- 増幅率は低い。音量はボリューム最大にて体感で、プレーヤー直刺しの1.3倍くらい。なのでボリューム最大で固定使用することにする。

- 何も入力してない状態でもかすかにホワイトノイズが聞こえる。オーディオ用としては厳しい。バイクのタンデムアンプ既製品よりははるかに良い。

- 32Ωのヘッドホンでも16Ωのイヤホンでも音量が変わらない。600Ωのヘッドホンにも対応と謡っているので、

出力相手のインピーダンスに合せて出力調整しているようだ。

- 内蔵マイクが付いているが、マイクカプセルの出力ピンが入力ジャック(4極ジャック)のマイク端子に直結されているだけで、

内部のアンプ回路とは一切繋がっていない。使わないので除去する。

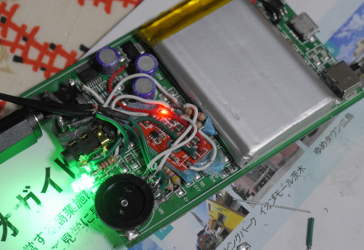

届いて動作確認したらすぐ分解。

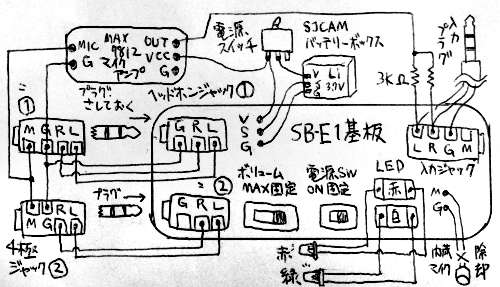

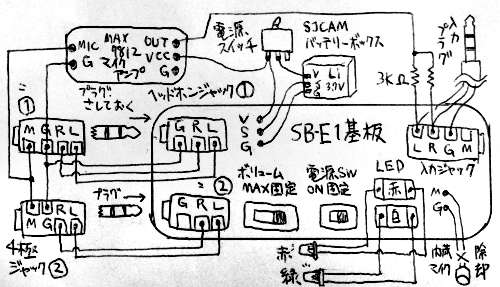

接続図

改造点

- バッテリー内蔵式から交換式にする。

数日間のロングツーリングでは電池交換できたほうが便利なので、手元に多数あるSJCAMアクションカメラ用のバッテリーを使えるようにする。

内蔵のリチウムポリマー電池はケーブル途中で切り離して、SJCAM充電器(aliexpressで2ドル)の電池収納部を切り出して作った電池ボックスに接続。

間に電源スイッチとしてグローブした手でも操作しやすい大型トグルスイッチを付けた。

- 出力の3極ヘッドホンジャック×2を、ヘッドセット用の4極ジャック×2に変更する。

基盤に載っている3極ジャックのL/RとGNDをそのままパネル用4極ジャックにハンダ付けして接続。

ジャックは共立エレショップの通販で購入。

プラグが刺さっている状態でないと出力がないので、100円ショップのAUXケーブル(両側が3.5mm 3極オス)のプラグ部のみ切り出して刺しておく。

マイク端子は下記↓のマイクアンプにつなげる。

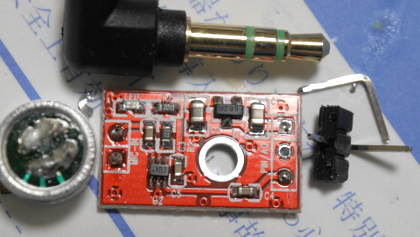

- ヘッドセットのマイクからの信号を増幅するため、マイクアンプを追加する。

コンデンサマイクの信号レベルはラインレベルよりも低いので増幅する必要がある。

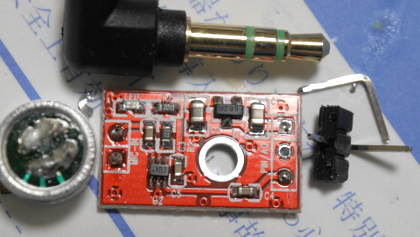

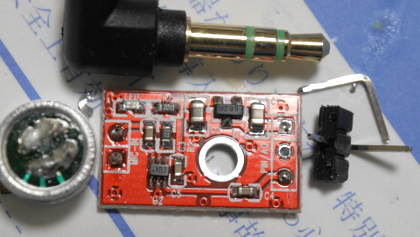

MAX9812チップを使ったゲイン20db(10倍)の超小型モジュールを使う。aliexpressで1.2ドル。

既存のマイクカプセルを切り落として4極ジャックのマイク端子につなげる。電源はE1と共用。

コンデンサマイクの並列接続は良くないと聞くが、1つのマイクアンプに2個のマイクカプセルを並列接続しても問題なかった

(高感度すぎるマイクレベルが下がってちょうどいいくらい)なのでこれで行く。

マイクアンプの出力を、ライン入力のL/Rが混合しないよう3KΩ抵抗をはさんでハンダ付けする。

停止状態だと鼻息も聞こえるくらいの感度で、走っていると風きり音でまぎれて声だけ聞こえるくらい。

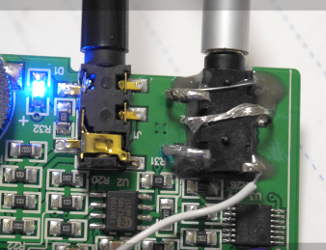

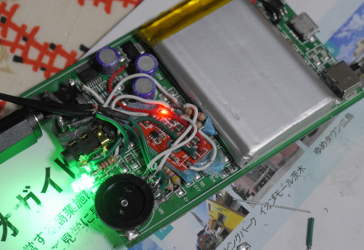

- E1の基板上にあるインジゲーターLEDの根元にケーブルをハンダ付けして、後付けLEDを付ける。

E1の基板はボディの中に入り込んでしまうので、外から見えるようにするため。

緑と赤の砲弾型LEDを付けた。

- 携帯プレーヤーからの入力はジャックではなくプラグにする。

わざわざ両側プラグのAUXケーブルを別に持ち歩くのは面倒なので。普段はボディの穴に刺しておけば邪魔にならない。

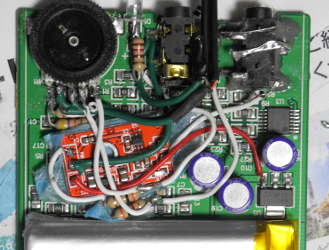

- 元のボディは使わず、大きめのプラスチックケースに入れ替える。

バッテリーが大きくなったりジャックを追加したりででそのままでは収まらないので。

マイクロUSBジャックの部分には穴をあけ、電池を入れたまま充電できるようにした。使わないけどPCやスマホのUSBオーディオ/DACとしても使える。

完成

バイク用としてはホワイトノイズが極めて少ない良音質のタンデム・ミキシングアンプができた。

入力プラグをオーディオプレーヤーに刺した状態で、プレーヤーの電源がOFFならヘッドセットのマイクからの音声が聞こえ、

プレーヤーの電源を入れると(プレーヤーの音量ゼロでも)マイク音声は一切聞こえなくなる。マイク側に3KΩの抵抗を挟んでいるせいだろう。

入力プラグ側にも同程度の抵抗をはさめば同時に聞こえるようになるだろうが、同時に使うことはないのでこのままでいいかな。

1人でヘッドホンアンプとして使うときはマイクの音が入らないほうが都合良いし。

小型&音量増幅&低音強調版

上のものが大きくポケットが膨らむので、元の筐体をそのまま利用したタイプも作った。

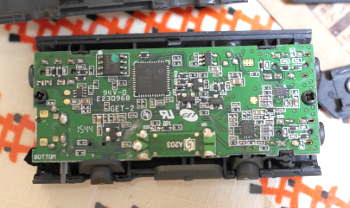

改造元はAGPtEKの”改良型 Roar ポータブルヘッドホンアンプ ハイレゾ音源対応”、amazonで2000円とセールで安くで買えた。(たぶんヘッドホンアンプ最安値)

上のsound blaster E1より増幅率が高く、ホワイトノイズが少なくて上等。Bassスイッチが付いててONにすると中高音が抑えられ低音強調になる。

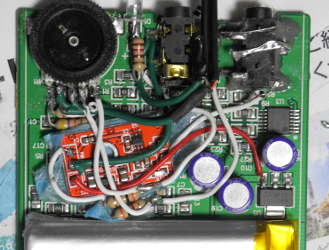

改造点 ・・・基本は上のE1改と同じ。出力を4極ジャックにしてマイクアンプを追加する。

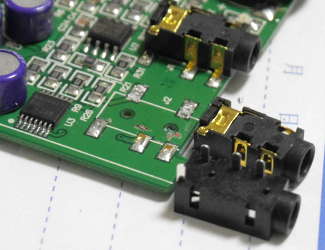

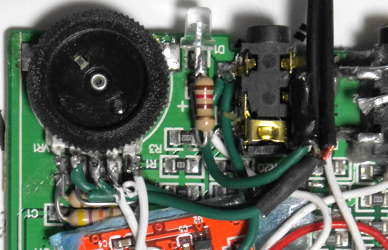

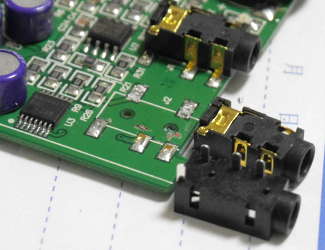

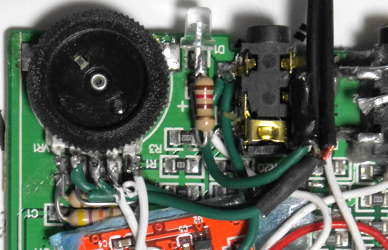

- 基板上のヘッドホン出力ジャック(3極)を除去し、マイク端子付きの4極ジャックに換装する。

マイク付きのヘッドセットを付けるため、基板に載っているヘッドホン出力の3極ジャックをハンダゴテをあてて剥がし、

同じ位置に同サイズの基板取付型 3.5mm 4極ジャック(共立エレショップの通販で購入)を付ける。

足と基板端子の位置が合わないので、上下逆にして端子を上向きにして、メタルロック(アクリル系混合接着剤)で固定する。

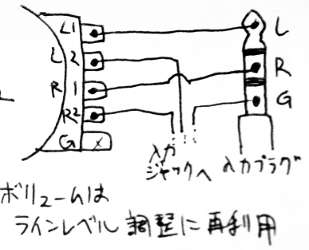

L/RとGはそのままケーブルで接続し、Mは下のマイクアンプの入力につなげる。

タンデム時は2つのジャックが必要になるので、4極の二股分配ケーブルを使う。(本体に2つのジャックを付けたほうがスマートだけどスペースがない)

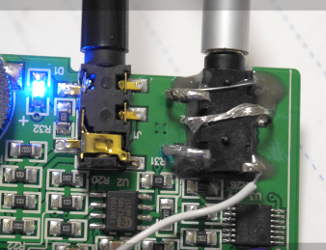

- マイクアンプを追加する。

コンデンサマイクからの信号レベルはラインレベルより低いので増幅させる。マイクアンプ一つにマイク二つを並列でつなげる。

(上のE1改で実証したとおり問題ない)

MAX9812チップを使った小型モジュールで、増幅率(ゲイン)20db(10倍)、電源3~5V。aliexpressで1個1.2ドル。

ヘッドホンアンプの電源スイッチと連動させるため、

本体基板上にある三端子レギュレータチップ(リチウムイオンの4.2Vを3Vに降圧してるみたい)の電源端子にケーブルをハンダ付けして電源を取った。

ボリュームと内蔵バッテリーの間にちょうどいいスペースが空いてたのでここに置いた。

出力はライン入力のLRが混合しないよう3KΩの抵抗を介して基板上の入力ジャックのL/Rにハンダ付け。

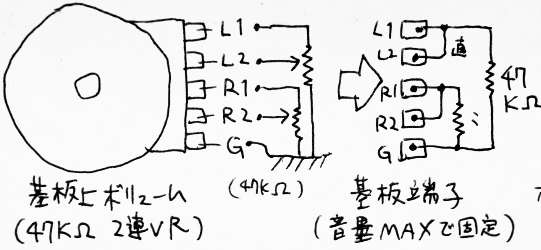

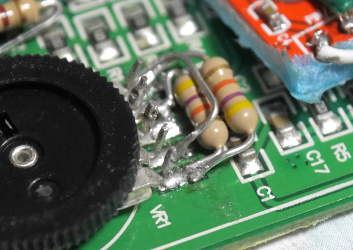

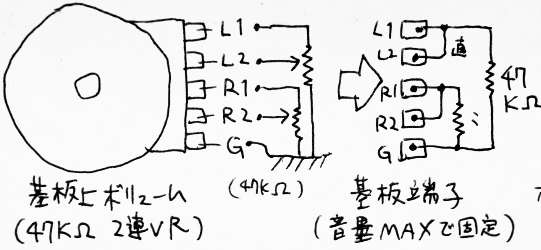

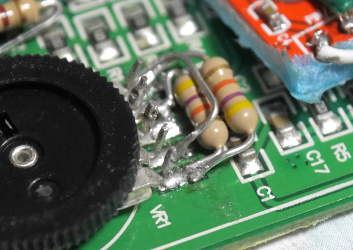

- 音量を最大で固定し、基板上のボリュームを出力部から切り離す。

バイクでは常時最大音量で使うので、ボリューム(2連可変抵抗)にハンダゴテをあてて剥がし、LRそれぞれ0Ωのジャンパ線で直結する。

G(アース)とLR間はボリュームの両端抵抗値と同じ47KΩのカーボン被膜抵抗で接続。

剥がしたボリュームは別の用途で使うため、もとの基板上の端子に触れないように付け直す。

- 基板上の入力ジャックは使わず、ラインイン用のオスプラグケーブルを追加する。

両側オスのAUXケーブルは忘れることがありそうだし嵩張るので、入力ジャックは使わずオスプラグの付いた入力ケーブルを付ける。

使わないイヤホンから20cmほどの長さでプラグケーブルを切り出し、皮膜のエナメルを1000番ヤスリで削り落して、ハンダ付け。

ただし入力ジャックの足に直結はせず、下記のとおり間にボリュームをはさむ。

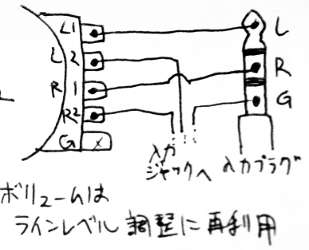

- ライン入力の音量を調節できるように入力側にボリュームを追加する。

携帯プレーヤーからの出力を本体の入力に直結すると、マイクアンプ出力と入力の間には3KΩ抵抗があるので、マイクからの音声は全く聞こえなくなる。

1人のときはマイクからの音はカットして携帯プレーヤーの音楽のみ聴いて、タンデム中は音楽を聴きながらマイク音声もMIXして会話もできるように、

ライン入力プラグと本体入力ジャックの間に、2つ上で剥がしたボリュームを挟んだ。下図のように接続後、元の位置に固定。

ライン入力に携帯プレーヤーをつけたとき、ボリューム最大だとマイクの音は全く聞こえず、ボリューム最小だと音楽はマイク音量の1/3くらいになる。

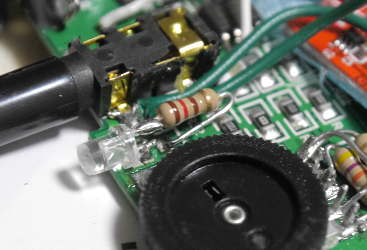

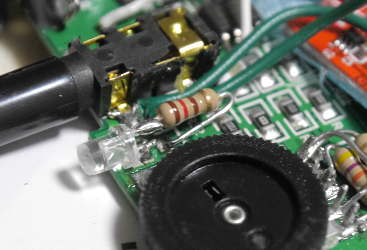

- インジゲーターLEDを砲弾型に換装

本体基板上に小さな青色チップLEDが付いていて電源ONのときはパネルの小さな穴から青色が見えるが、日中は確認しづらいので

チップLEDを剥がし、500Ω抵抗をはさんで緑色の2.5mm砲弾型LEDを付けた。

パネルにはドリルで穴を開けた。

完成。

入力ケーブルが飛び出してる以外はオリジナルそのまま。薄型コンパクトで良音質のタンデムアンプができた。

ヘルメットのヘッドセット(インカム)

アンプをオーディオ用にしたので、音質向上のためヘッドセットもオーディオ用ヘッドホンを改造して自作することにした。

素材は安価で音が良いと人気の台湾製ヘッドホンSuperlux HD681(写真右)。amazonで2880円。

これを分解してスピーカードライバーを取り出す。

1万円程の大手メーカー製ヘッドホンに匹敵するとの評判で、実際に15000円で買って使ってるATH-AD700Xが籠もった音に聞こえるくらい良い。

(AD700Xを押しのけて普段使い用にHD681Bも買っちゃった。)

インカムの音質向上にはaudio-technicaの耳かけヘッドホンATH-EQ300M

を素材とする例が多いようだが、ドライバ径がEQ300Mは28mm、HD681は50mmなのでモノが違う。

ドライバユニットむき出しで使うが、HD681はもともと開放型なので、反響も考慮して設計されている密閉型と比べて影響は少ない(と思う)。

HD681を分解。

① ②

② ③

③

④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥

⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

⑨ ⑩

⑩

①耳あてとその下のスポンジシートを外す。

②横の品番が印刷されてるプラ板を剥がす。(はめ込んであるだけなので隙間にナイフを入れてこじれば外れる)

③現れた小ネジを抜いて蓋を外し、その下にある大ネジを抜くとヘッドバンドとユニット部が分離する。ケーブルは切断する。

④中に収まっているスポンジを取り出し、稼働用のアームを外す。

⑤ツメ3つを広げるとドライバが外れる。

⑥Pカッターでダイアフラムガードを切り出す。

⑦切り出したガードにドライバをはめこみ、シリコンボンドで接着。

⑧ケーブルをハンダ付け。ハンダが剥がれないようにケーブルは瞬着でユニット裏に固定する。

⑨1で外したスポンジシートを瞬着でガードに接着。

⑩動作確認したら、半田付けした部分をシリコンボンドで覆って補強&耐水化。

ケーブルは3.5mm 4極AUXケーブル(両オス)から10cmほど切り出したものを付ける。長いケーブルを付けると使わないときジャマなので、あえて短くした。

500~1000番の細かい紙ヤスリでエナメルを削り取り、ハンダを載せてハンダ付け。

使わないときはプラグをチークパッドの隙間に押し込んでおき、使うときは1mの4極延長ケーブルを付ける。

マイクカプセルはpanasonic WM-E13UY。ケーブルをハンダ付けして、適当なプラスチックの筒から切り出した容器に入れて、

上に100円ショップのボアパフから切り出したウインドジャマーを両面テープで貼り付けた。

完成

ヘルメットに組み込み。マイクはマジックテープで付け、スピーカーはゴムベルトで抑えて、メットを洗うとき簡単に外せるようにした。

改造してない同ヘッドホンHD681Bと聴き比べると、低音がわずかに少なくなっているが、中高音はほぼ同じで非常に音が良い。(走ると風切音で意味ないけど・・・)

一度これを使うと既製品のヘッドセットでは満足できなくなり、ツーリング用ヘルメットと通勤用ヘルメットに2つ作っちゃった。

戻

②

② ③

③

④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥

⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

⑨ ⑩

⑩