ニコンのデジ1リモコン、ML-L3にインターバル撮影機能を追加する

2008/11/1 (2009/3/12、新型追加)

日没や雲・星の動きを数秒おきに撮影して動画にしたいと思ったが、もってるD40や買う予定のD90にはインターバル撮影機能がない。

ドコモの携帯電話のリモコンアプリ(デジリモ)にはインターバル撮影機能があるようだが、ドコモのケータイは持ってない。

天体撮影用として市販品のもあるがむっちゃ高いしでかくて重い。

てことで、持ってるリモコンML-L3にインターバル撮影機能をくっつけた。

●概要

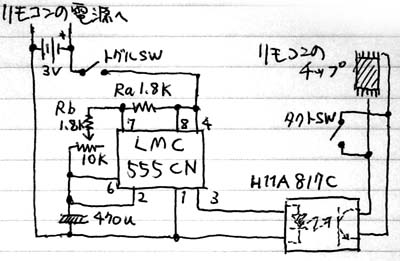

リモコンのボタンを電子的なスイッチ(フォトカプラ)に変え、そのスイッチをタイマー(発振回路)でONにさせることになる。

LMC555の発振回路を可変抵抗にて数秒~数十秒単位(今回は約2~10秒)に調整できるようにし、端子3番とGNDが導通する出力オンタイムにて、フォトカプラ(入力側に電気が流れると出力側が短絡状態になるスイッチ)をONにし、リモコンチップのボタンがついていた端子間を導通させる。

(最初はフォトカプラーでなく機械的なリレーを使ったが電流が足りないようで出力側が導通しなかった。)

リモコン側からすると、LMC555のONタイムの間は数秒間ボタンが押されっぱなしになるが、シャッターが切れるのは最初の1回だけで、押されっぱなしになってる間に連続でシャッターが切れることはない。(中国製の互換リモコンでは押されている間は連続でシャッターが切れてしまい使えなかった。)

インターバル撮影のみでなく、ボタンを押したときだけシャッターが切れる普通のリモコンとしても使えるように、フォトカプラーと並列でタクトスイッチをつけた。

インターバル撮影では長時間使うことになるので、ボタン電池に比べて大容量の単四電池を2本直列にする電池ボックスを電源とした。発振回路とリモコンの電源を兼ねている。

今回はML-L3の改造だが、要はリモコンのボタンをフォトカプラに変えてるだけだから、メーカー問わずデジカメのリモコンすべてに応用できるはず。

ちなみに、このリモコンのボタンをフォトカプラで代用する方法を使えば、

有線でケーブルをひっぱったり、無線ではるか遠くからONにしたり、光センサーや動体センサーと組み合わせて人や動物が前を横切るとシャッターが切れるようにしたりと色々応用ができそうです。

ただしリモコン待機時間が最長15分(D40の場合)なのでそれ以上の待ちうけはできませんけども。

●材料

リモコン本体以外の電子部品はすべて秋月電子の通販で購入。

- ML-L3・リモコン本体

- 単四電池ボックス・元のボタン電池を利用するなら必要ない。

- LMC555CN・タイマーIC、NE555のCMOS版。単4×2本の3Vという低い電圧で駆動させるのでバイポーラタイプのNE555Nでは動かない。

- 電解コンデンサ・数秒~数分単位の長時間の発振になるので、大容量のものを。今回は470μF、耐圧6Vのものを使った。

- 可変抵抗・Rbとして今回は10KΩのものを使った。

これを1MΩのに変えればインターバル間隔は約2秒~1000秒(約16分)にまで広がる。ただし細かい調整は難しくなる。

回転スイッチや多回路スライドスイッチやディップスイッチと固定抵抗を組み合わせる手もある。

- 固定抵抗・上の可変抵抗を少ない方に回しきると0Ωになるので直列で1.8KΩをつけた。Raとして同じく1.8KΩを使った。

- フォトカプラH11A817C・発振回路によって押されるボタン代わりのスイッチとして。

- タクトSW・普通のリモコンとしても使えるように、手押しボタンとして。

- トグルSW・インターバル撮影のON/OFFスイッチ。

●工作

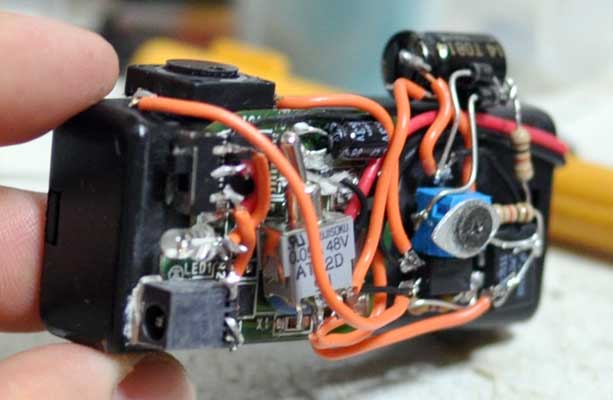

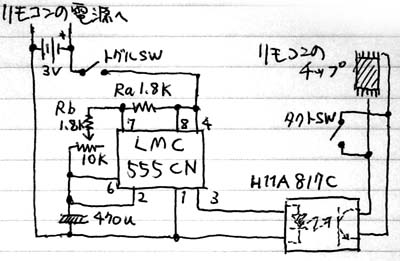

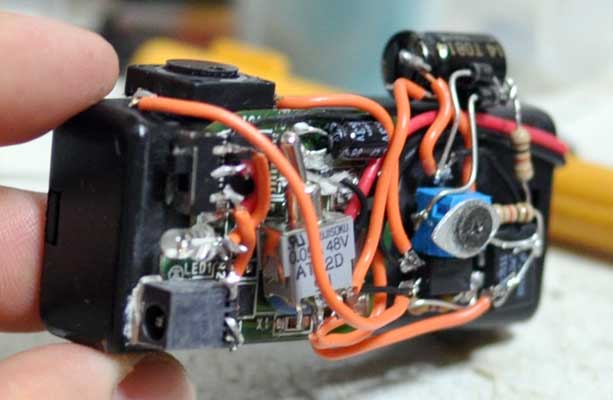

ML-L3の中の基板を取り出して、電池収納部の後ろ側を切り取って削除、単四電池ボックスの上に置いたところ。

右下の二つの赤い矢印に示されている端子(上側(LED側)は一番右の端子、下側(電池側)は右から5番目(=左から6番目)の端子)間を導通させると、リモコンのボタンが押されたことになる。

細いケーブルをハンダ付けした。

電池ボックスから伸びるケーブルをリモコンの電源端子にハンダ付けした。

LMC555、フォトカプラーからなるインターバル回路をつけたところ。回路はコンパクト化のため空中配線で組んだ。

中央の丸いのは可変抵抗。おおよそ表示された数字とインターバル間隔が一致するようにした。

上にある黄色いのはタクトスイッチ。普通のリモコンと同じようにこれを押したときだけシャッターが切れる。

左側にあるトグルスイッチはインターバル撮影のON/OFF。

その左にあるリモコンの赤外線LEDは90度まげて正面を向くようにした。少し光ってるのが写ってる。(肉眼では見えないけどデジカメには写る。)

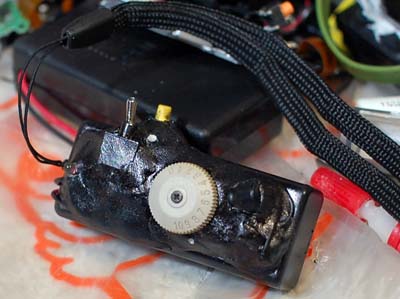

動作確認して、いつものようにエポキシパテを上からかぶせて固定。見栄えや軽さを気にするならアルミ板やプラ版で覆いを作ればいいんだけど、パテは手軽だし頑丈だからつい使ってしまう。

単四電池の重さからすればパテの重さなんて誤差の範囲だし・・

リモコンの上(写真の左側)にはストラップ用の金具をつけた。

バージョン2

2009/3/12

上のものが最長8秒までしか設定できず不便を感じたので、もう一つ作った。

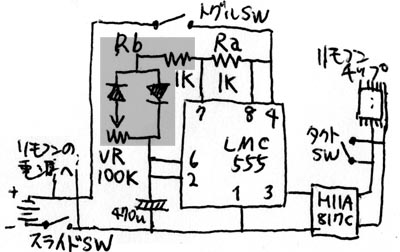

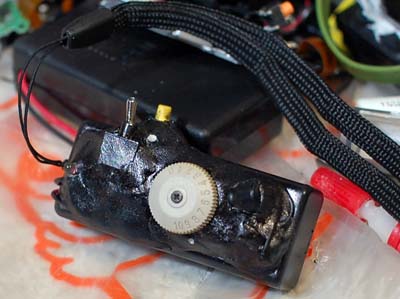

新回路図

- 発振回路のONタイム(=リモコンボタンを押した状態=赤外線LEDが発光してる時間)が長くならないよう、Rbを二股に分岐させ逆向きにダイオードを入れて、ON の時は1KΩのみで短

く、OFFの時は1KΩ+可変抵抗として長くなるようにした。回路図の灰色の部分全体でRbの役割になる。

(発振回路のONとOFF

ではRbに流れる電流が逆向きになるので、片方向にしか電流を流さないダイオー

ドをはさむことでON・OFF時の抵抗値を変えることができる。ダイオードは電圧

低下の少ないショットキーバリダイオードを使った。)

発振回路オンタイム=0.693×(Rb+Ra)×コンデンサ=0.693×(1000+1000)×0.00047

=0.65秒

発振回路オフタイム=0.693×Rb×コンデンサ=0.693×(1000~51000)×0.00047

=0.32~16.6秒

- リモコン基板上の赤外線LEDだけではなく、外部端子(2.1ミリのDCジャック)に外部LEDも付けられるようにして、スライドスイッチで切替えるようにした。

- 可変抵抗を50KΩにして長時間設定できるようにした。(回路図では100KΩになってるが手元になかったので・・)

- フォトカプラ内のLED保護のため電流制限抵抗を入れた。電源3Vで内部LEDの順方向電圧1.2Vで電流最大値が50mAなので手元にあった47Ωにした。(回路図には書き忘れたので書いてない。LMC555の3番とH11A817Cの間に入れた。)

- 回路のどこかで発振OFF時も電気を消費してるようで長期放置後にバッテ

リーが上がってたので、(フォトカプラのリーク電流でリモコン回路が微弱に作動

してる?)主電源スイッチ(スライドSW)を付けた。

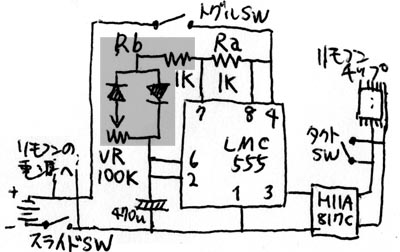

材料一覧。可変抵抗は、小型の半固定抵抗にアルミ板をネジ止めして指で回せるようにした。

配置完了。全て空中配線で組んだ。

リモコン裏側にはネジとエポキシボンドでホットシューカバーをくっ付け、ホット

シューに付けられるようにした。

外部LEDには5cmのケーブルに秋月のIRLEDをつけ、光拡散キャップをかぶせてある。

拡散キャップのおかげでカメラ受光部からだいぶ外れた位置・方角でも信号が届く。

前面。左の矢印が内蔵LEDと外部LED端子の切り替えスイッチ。真ん中が内蔵赤外線LED。その右が外部LED端子。

①が主電源のスライドスイッチ(電池ボックス内蔵)。

②がインターバル時間調整ダイヤル。実際に作動させて撮影間隔を測りながらナイフの刃先で5秒ごとに目盛りを刻んだ。数字1、2、3の単位は十秒。写真は5秒設定状態。

③がインターバルON/OFFのトグルスイッチ。

④が単発撮影のタクトスイッチ。直径1cmの大型タクトスイッチを使った。

D90のホットシューに取り付けての運用状態。D40でも動作確認済み。

作動させてみると計算上は最長17秒程度になるはずが、実際は33秒だった。ダイ

オードの抵抗値分が追加されたせい?最短は2秒くらいになった。

ニコンのデジタル1眼のシャッタースピード設定が最長30秒(バルブ除く)なの

で、はからずもちょうどいい調整範囲になった。

星空を撮るときには長時間露出になるので30秒に1枚撮影とすると、24fpsの動画

を作るとしたら24×30=720秒の撮影で動画1秒。1シーン10秒はほしいので

7200秒=120分=2時間もの撮影時間が必要になる。

感度を倍にして撮影間隔を倍にしても1時間かー・・

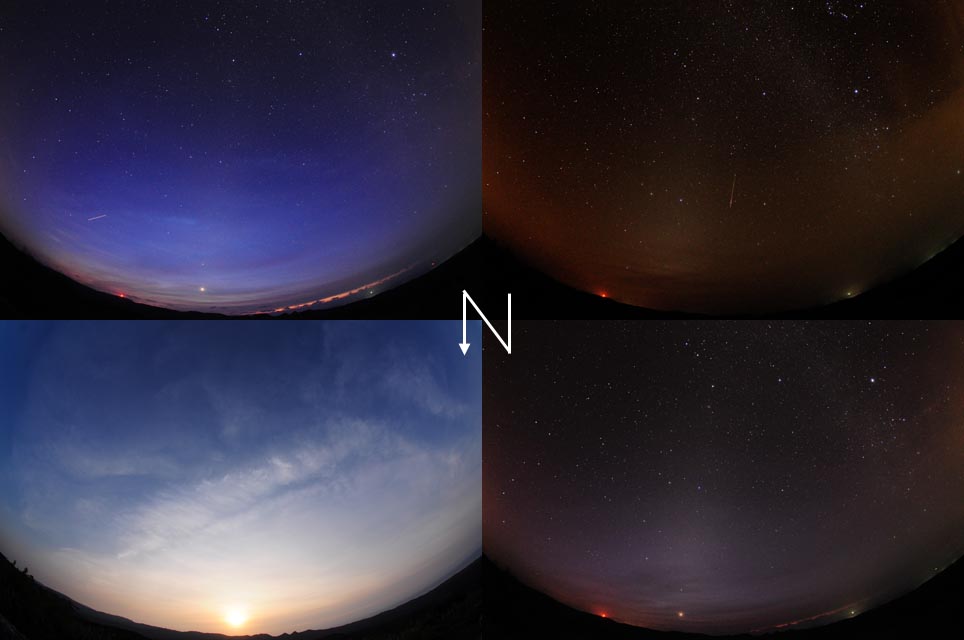

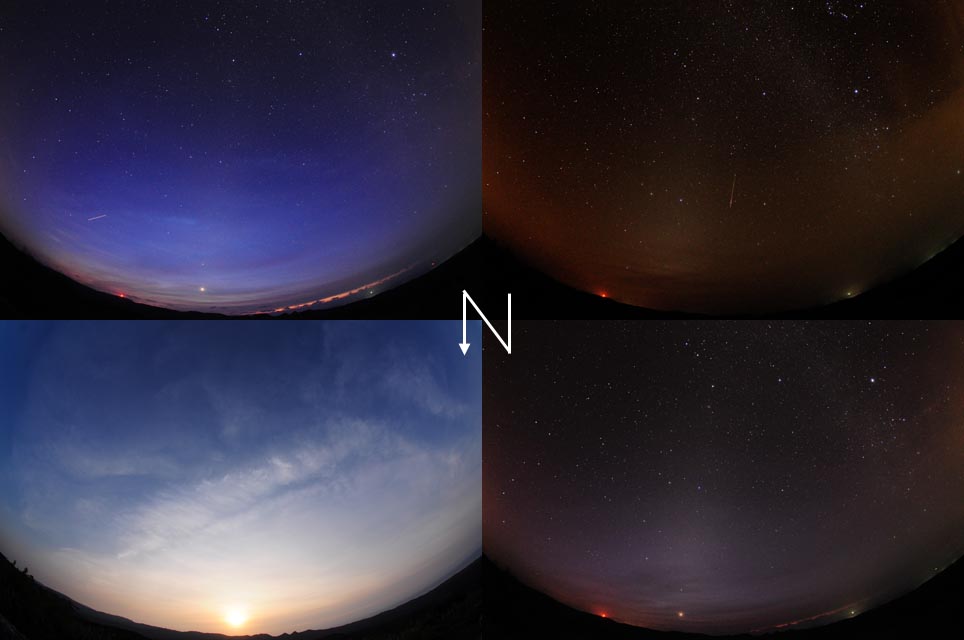

このリモコン+D90+sigma10mmF2.8fisheyeにて30秒間隔でインターバル撮影した写真から作成した動画。

大宜見の石山展望台から、2009年10月19日のオリオン流星群を撮影。

YouTube - オリオン流星群・満点の星空と夜明け・微速度撮影インターバル動画

このリモコン+D40+sigma30mmF1.4にて8秒間隔でインターバル撮影した写真から作成した動画。

宮古島と来間島の間の海峡をはさんで、宮古島の横から登ってくる朝日を撮影。

AVIなので右クリックでPCに保存してからみてね。

18.5MB、Xvid、1280x848、30fps、20秒

hinode.avi

インターバル動画、すごく楽しい。はまりそう。

戻