ポルタ経緯台の微動装置に大径ベアリングを入れて剛性アップさせ、10Kg以上の望遠鏡で使えるよう補強改造する

2025/2/20

SE120Lオフセット双眼望遠鏡を作り、その架台としてHF2経緯台とポルタ微動装置を組み合わせてフリーストップの微動付き両持ちフォーク経緯台を作ったが、水平回転部のポルタ微動装置が重さに耐えきれずたわんで隙間が不均等になっている。(上下回転部は両持ちなので問題ない)

ポルタ微動装置には荷が重いようだ。フリーストップと微動を両立させた既製品で、APZ経緯台のベアリング入り微動部をポルタに入れたAPZ・PORTAがあるが10万円オーバーでとても高い。

自分で改造して補強することにした。

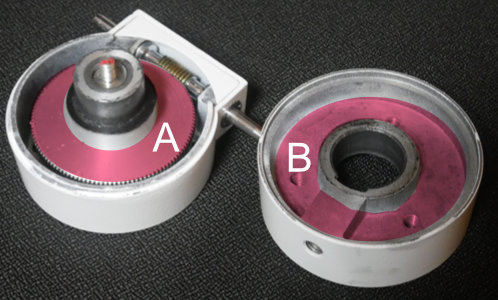

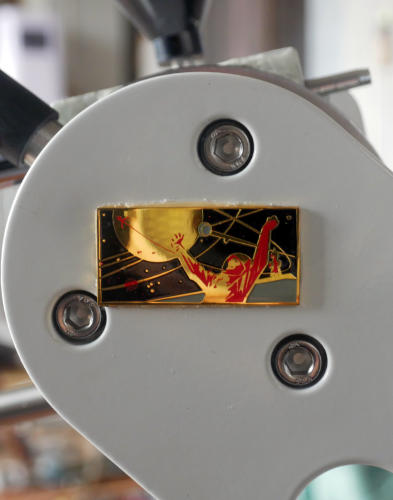

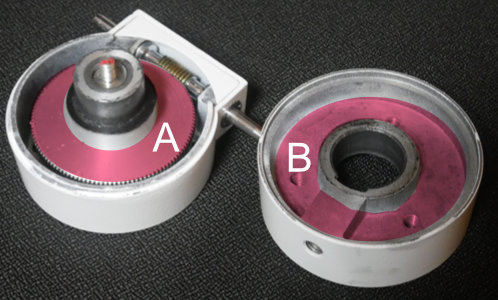

先人の実績にならってベアリングを入れて補強しようと思い微動装置を分解して内部構造を観察。

上部に入っている微動のギアは金属製で剛性十分。先人はAとBの隙間を埋める形でスラストベアリングを入れて補強していた。

だがギアを取り出すと、ギアと上部ボディはCとD間のわずかな面積でしか接しておらず、ギアの上にスラストベアリングを置いてギアと下部ボディ間を高剛性化しても、C・D間の狭い面積に負担がかかって撓みに対してあまり効果無さそうだ。

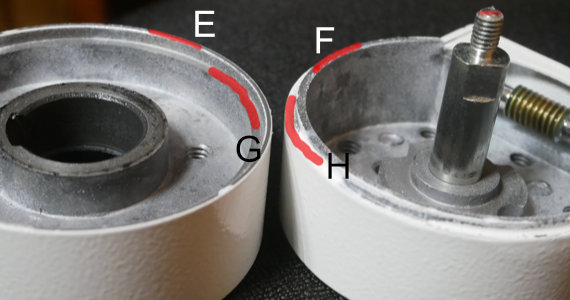

なのでもう一つのアイデアとして、上下ボディの合わせ目の部分にベアリングを入れて補強する。

ポルタ微動装置の外径が77mmなので、内径65mm外径90mmスラストニードルベアリングをはさみ、ベアリング上下に同径のスラストワッシャーを入れる。

微動装置からベアリングが6.5mm飛び出して不格好だが、微動軸の部分はボディ幅が膨らんでいるため上に乗るようあえてこのサイズにした。ボディ最大径を使って剛性確保してるので、最高の剛性を持つポルタになるだろう。

(外径78mmのベアリングもありこれだとボディからの飛び出し0.5mmで見栄がいいが、微動軸部分が宙に浮くうえ、ころのない部分に荷重がかかるので剛性が落ちそうで不採用とした)

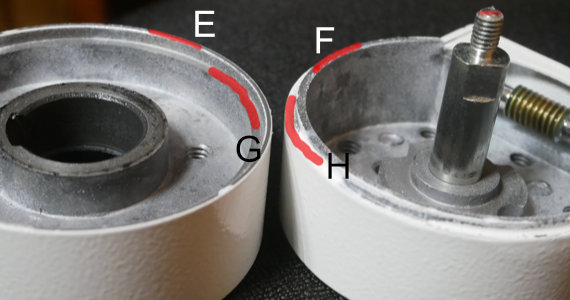

ディスクグライダーで上下ボディのかみ合わせE・F部を荒く削ったあと、G・H部を削らないように注意しながらルーターと棒やすりで細かく削って平らにする。※G・H部の水平・平面は超大事なので、ここは削り取らないこと!まあ多少の凹みはワッシャーをボディに固定する接着剤で埋めるので問題ない。G・H部は最低でも3点で元の高さがあれば凹みは埋められる。

ポルタ上下ボディ間のかみあい部分の出っ張りを削って3mm減、そこにスラストニードルベアリング3mmとスラストワッシャ1mm×2を設置して5mm増、差し引き2mmの増で収まる。

ベアリングに高粘度グリスをたっぷり充填して上下にワッシャーをつけ、G・Hに2液アクリル接着剤(メタルロック)を盛ってベアリングとワッシャーをはさみ、上下ボディをボルトで固定し、1日放置して硬化を待つ。

これで一度組み上げて粗動させてたら、ベアリングがズレて横にはみ出してきた。上下ワッシャだけの固定でもベアリングは回すと自動でセンタリングされると思ってたが、荷重の片寄り等でズレるようだ。

ベアリングのズレを防止するため、外側に囲いのリングを付けるか、内側にリングを入れる。

外側に付けるちょうどいい内径90mmのリングは見つけられなかったので、内側に入れる。ベアリングとワッシャの内径が65mm、検索用語をいろいろ変え外径65mmのリングを探したら自動車のハンドル根元に後付けするらしい「ハブリング」を見つけた。

外径65mmで肉厚のアルミ製。2つで1700円、4つ(2セット)購入。

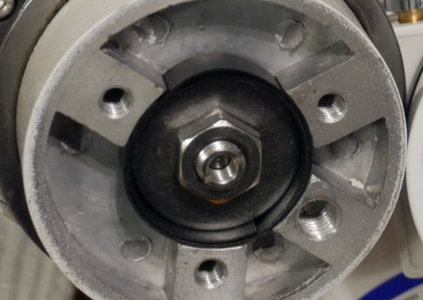

届いてウォームギア軸と支障する部分を削ってベアリングにはめ込むと、ぴったり。用途からワッシャとリングどちらも精密に真円が取れてて、かつリング外径は正確には64.9mmくらいで0.1mmの余裕があり、大きなガタはない上にひっかからず出し入れすることができた。

高さもちょうどよく、ポルタのウォームギアの上に置くと、ちょうどリングの頭とベアリングが同じ高さになる。

そして驚いたのが、つば付きのリングにしたらつばの外径がちょうどポルタボディ内径と同じで、ガタなく入れられる。なのでリングを置いてそこにベアリングをはめるだけで自動でセンタリングがとれる。

なんて素晴らしいんだ!まるでポルタに入れるために作られたかのようだ。

これでグリグリ粗動させてもベアリングがズレなくなった。

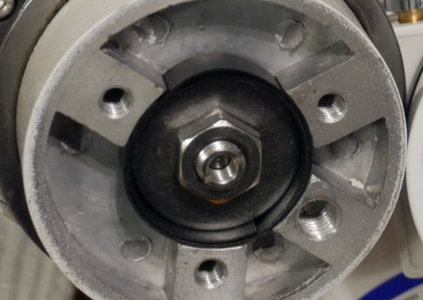

更に上下ボディ結合ナットの下にもスラストニードルベアリングを入れたいが、ポルタの上下ボディ間を結合するボルトは上部ボディに埋められてる特殊形状ボルトで、長いものに差し替えることができない。

ノーマル状態でナット頭とボルト頭が同じ高さなので、ナットの下にベアリングとワッシャーを入れると、ボルトの長さが足りずナットがかからなくなる。

そこで、上下結合ボルト(M6)の上に内径M6/外径M10のインサートナットを被せたら延長できると気づいた。

よくある黄銅や真鍮製では強度に不安が残るので、ステンレス製で長さ15mmのものを購入。これにあわせてM10第3種ステンナットとM10外径35mm厚2mmのステンレスワッシャーも購入。ベアリングのズレ防止のためベアリング周囲に0.5mm厚のプラ板を2重に巻いた。

これで上下結合ナットの下に外径35mmスラストニードルベアリングとスラストワッシャを入れられるようになった。副次的効果として大きなM10ナットで締めるのでワッシャーが歪みにくくなった。

M10ボルトでギチギチに締め付けてるが、ベアリングがあるので粗動や微動の動きは標準ポルタより軽い。粗動させると金属ローラーが金属板の上をゴロゴロ転がる感触が手に伝わり頼もしさと高級感を感じる。

これをHF経緯台の水平回転部の下に付けた。上下回転部は両持ちなのでそのままで問題なく、厚みを増やさないために無改造。上にSE120Lオフセット双眼望遠鏡を載せても大丈夫。

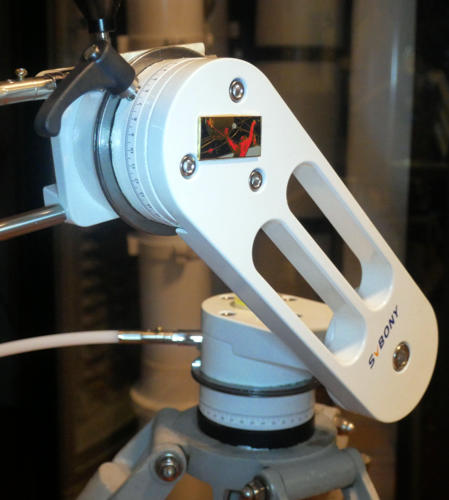

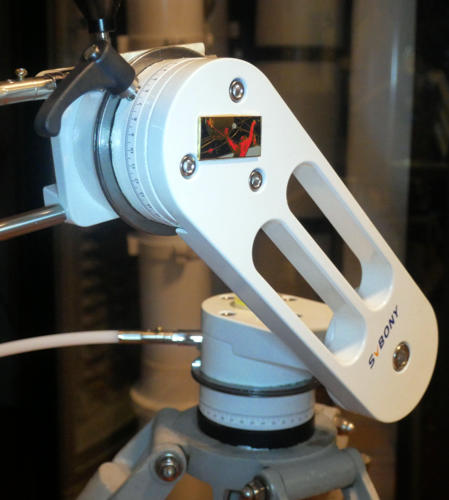

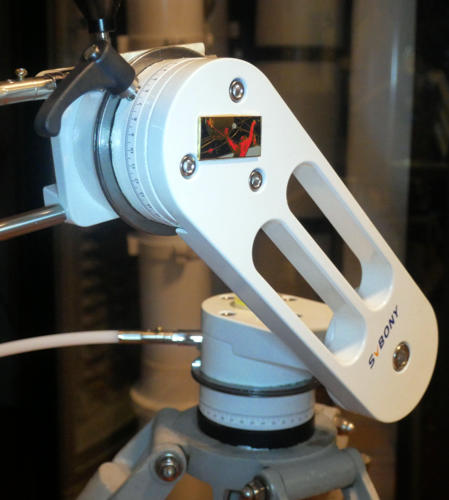

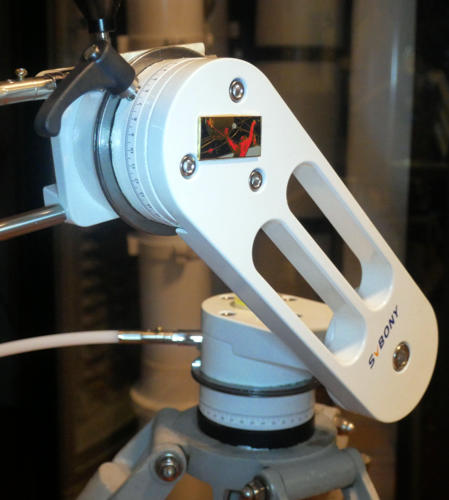

さらに追加で2つ作り、SV225の土台とアーム(ポルタのより少し頑丈、微動装置は完全互換)に付け、何かの赤道儀から外したらしき重く頑丈な三脚に付けて大物重量鏡筒用の経緯台としている。

写真では口径150mm、焦点距離1200mmのアクロマート屈折、シュワルツ150L(鏡筒バンド、アリガタ、ファインダー、天頂ミラー、アイピース、支点調整用の重り3kg含めて13Kgオーバー)を付けているが微動装置は全くたわまず、粗動・微動ともスムーズで、LV4mmを付けて300倍の高倍率でも使えている。

(アームのほうがわずかにたわんでしまうため、オフセット双眼望遠鏡で2本の鏡筒を接合するのに使った砂と砂利入りのレジン樹脂(レジンコンクリート)で補強しようか検討中。)

肉厚金属ボディの最大径で保持してるので最強の剛性を持つポルタになったと思う。

よく「お前が思いついた”初の画期的アイデア”は、既に誰かが思いついたけどデメリット等検討してやらなかった事だ」と言われるけど、

このポルタ合わせ目へのベアリングによる補強は、検索した限りでは誰も言及してないし手をつけてもいないようだ。(同時に公開したワインセラー改造防湿庫もそう)

ポルタは2005年発売(昭和からあるかと思ってたが、以外と最近だな!?)でもう20年経ってるし、天体観測分野では知らない人がいないくらい売れてるし、

今回の補強をやってみてデメリットはないし、旋盤など高価な工具は必要なくDIYでできる範疇だし、なんで誰もやってなかったんだろう。

天体観測に入れ込む人は赤道儀に行っちゃうから、頑丈なフリーストップ経緯台に対する需要自体が少なかったとか、

天文分野は年齢層が高くて平均所得も高めだから、頑丈な経緯台が欲しい人は高価なAZ-PORTAや笠井AZ-3を買ってしまって、手間かけて改造する人は少なかったんかな。

戻