天王寺区逢坂2丁目、うしろに通天閣

逢 坂

天王寺区逢坂2丁目、うしろに通天閣

上町台地へとなだらかにつづく逢坂の道。

恵比須町から逢坂下、合邦辻閻魔堂を経、

逢坂上の一心寺、そして四天王寺に至る。

道に向く逢坂寺の 墓石の

夕つく色を、見てとほるなり

西門はたそがれて 風吹きにけり。

経木書かむ と 言う人あり

夕方四天王寺西門から眺めれば、この坂の下、

さらに大阪湾の方角に太陽が落ちていく。

聖徳太子建立の時代から、

この西方浄土の方位に人々が

手を合わせたことは疑いない。

この国道25号線はさらに河内を経て大和(奈良)へ向かう古代の道でもあった。

古えの道の先には、折口信夫「死者の書」の舞台、二上山、当麻寺がある。

「日想感の内容が分化して、四天王寺専有の風とみなされるやうになつた為、

日想感に最適切な西の海に入る日を拝むことになつたのだが、

依然として、太古のまゝの野山を馳けまはる女性にとっては、

唯東に昇り、西に没する日があるばかりである。

だから日想感に合理化せられる世になれば、此記憶は自ら範囲を拡げて、

男性たちの想像の世界にも、入りこんで来る。さうした処に初めて、

山越し像の画因は成立するのである。」

(山越しの阿弥陀像の画因)

明治32年天王寺中学に入学した折口は、四天王寺の聖霊会で、

のち國學院で、生涯の師と仰ぐことになる三矢重松を目撃する。

四天王寺 春の舞楽の人ごみに

まだうら若き 君を見にけり

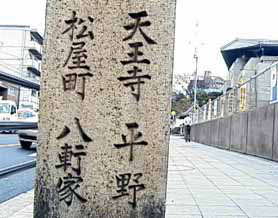

←国道25号線、逢坂2丁目の歩道に建つ石碑。

まっすぐ進むと天王寺、そしてかつて環濠のあった平野郷。

左へ折れると人形、玩具店が並ぶ松屋町(まっちゃまち)、

その先には大川(淀川)の船着場があった八軒家に至る。

江戸時代、そこからは京・伏見へ三十石船が出た。