| ★なぜ「落差」は大きい方がよいのか? | |

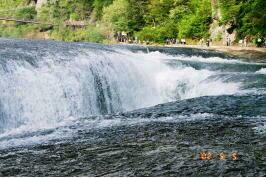

みなさんも知っているとおり、水は高いところから低いところに流れる習性があります。この習性を使ったのが「水力発電」で、上のダムから水を流し水車を回しています。このとき、ダムに貯めてある水をたくさん流せば、それだけ水車が回るので電気がたくさん作られます。しかし、ダムの水は限りがあるのでたくさん使えばすぐになくなってしまいます。このため、少ない水でたくさんの電気を作ることはできないかと考えたのです。そこで考え出されたのが、「落差」(高さ)を作って高いところから水を流す方法です。 例えば、図のように自転車で坂を下りることを考えてみると、Aの坂とBの坂とでは坂の急なBの方が自転車のスピードが速いですよね。水の場合も同じで、自転車が「水」にあたり、スピードが「水車を回転させる力」になります。このため、同じ水の量を流しても、高いところから流した方が水車を回す力はたくさんとれるのです。 例えば、図のように自転車で坂を下りることを考えてみると、Aの坂とBの坂とでは坂の急なBの方が自転車のスピードが速いですよね。水の場合も同じで、自転車が「水」にあたり、スピードが「水車を回転させる力」になります。このため、同じ水の量を流しても、高いところから流した方が水車を回す力はたくさんとれるのです。ですから、落差を大きくすることで、少ない水でも水車が早く回り、短時間にたくさんの電気を作ることができます。 |

|

|

|

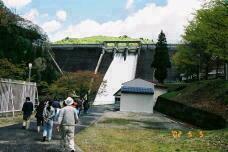

| 変電所(左側にあるのが変圧器) | 須田貝ダム |

|

|

|

| |

|

|

| ダム | 発電機 | ||

| 総貯水量…2,850万立方メートル 利用水深…5m ダム高さ…72m ダム頂長…194.4m ダム体積…21万平方メートル |

型式…立軸傘形発電機 出力…48,000kVA(2台分) 電圧…11,000V 周波数…50Hz |

||

| 変圧器 | 水車 | ||

| 型式…屋外用三相油入自冷式 出力…48,000kVA(2台分) 電圧…発電機側11,000V 送電線側154,000V |

型式…立軸渦巻フランシス型 有効落差…77m 水量…毎秒65立方メートル(2台) 出力…47,800kW(2台分) 回転速度…毎分250回転 |

||

|

|

|

| |

|

|

PR館には、揚水発電に関する史料だけでなく、左の写真にあります「太陽光発電」も実際に行っており、PR館の空調用電気として使っています。

PR館には、揚水発電に関する史料だけでなく、左の写真にあります「太陽光発電」も実際に行っており、PR館の空調用電気として使っています。| 開館時間 | 4月1日〜11月30日→9:30〜16:00/12月1日〜3月31日→9:30〜15:30 |

| 休館日 | 年末年始、1・2月の土・日・祝日(他の月は無休) |

| 入館料 | 無料(予約の必要はありません) |

| 発電所見学 案内時間 |

午前:10:00,10:30,11:00 午後:13:30,14:00,14:30 (工事中等で見学できない場合もあります。) |

| 駐車場 | あり |

| 交通機関 | 鉄道:JR上越線水上駅よりバスで約1時間、または上越新幹線上毛高原駅よりバスで約1時間20分 「湯の小屋温泉」行「須田貝発電所入口」下車徒歩10分 車:関越自動車道水上I.Cより約20km、40分 |

| 連絡先 | 〒379-1721 群馬県利根郡水上町大字藤原6152 TEL:0278−75−2361 / FAX:0278−75−2362 |

| ホームページ | http://www.tepco-pr.co.jp/goto/sudagai/ |

|

|

須田貝ダムより月夜野方 面へと南下すると、県道61 号線沿いにある、ガラス加 工 の会社が直営しているお店 です。 美術館見学や実際に吹き ガラスも体験できますので、 興味のある人はやってみて はどうでしょう? 写真右にあるような作品を 作ることができますよ。 |

|

|

|