|

|

| |

|

|

|

| |

煮も付いてお得でおいしかったです。 |

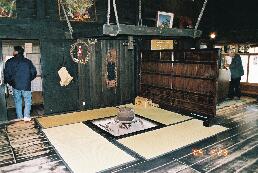

| 『郡代・代官が仕事をした役所』を言い、高山陣屋は幕府直轄領としては全国でただ一つ現存する建物です。ここは役所だけでなく、郡代役宅・御蔵も併せ持っており、その全てを総称して「高山陣屋」と呼んでいます。郡代は陣屋を中心とした地域を取り仕切るために、江戸から派遣された今で言う『知事』のような役職でしょうか(もし間違っていたら教えて下さい。私の中でのイメージはこのような感じです)。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

高山祭で使われる屋台はこのような建 物の中にしまわれています。 |

|

| 今回お世話になった宿「宝生閣」 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

います。 |

|

釘などの金物類をいっさい使わずに、木や竹、和紙など身近な自然材料を使っている。約40年ごとに行われる 屋根の葺き替え作業は、結(ゆい)と呼ばれる村の相互扶助によって行われ、その作業は数日間にも及ぶ大仕 事です。1軒の葺き替えは総勢100名で1日がかりで行われます。現在、荻町集落には116軒の合掌造りが 残り、平成7年、富山県五箇山の相倉集落や菅沼集落とともに、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。 |

|

|

|

| |

|

|

|

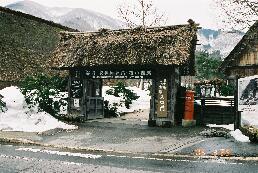

| 野外博物館合掌造り民家園 入口 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| 今回行った場所のホームページアドレスは以下の通りです。 皆さんが訪れるときは、参考にして下さい。 |

|

| ・「宝生閣」 http://www.hoshokaku.co.jp/ | |

| ・「奥飛騨 平湯大滝公園」 http://www.hirayuootaki-park.co.jp/ | |

| ・「高山陣屋」 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s27212/ | |

| ・「白川郷 合掌造り」 http://www.shirakawa-go.gr.jp/ | |

| ・「飛騨の里」 http://www.hidanosato.org/ | |

| ・「高山屋台会館」 http://www.hida-hachiman.org/yatai_kaikan/index.html | |

| ・「桜山日光館」 http://www.hida-hachiman.org/yatai_kaikan/nikkoukan.html | |

| その他の観光情報などはこちらへ。 | |

| ・飛騨総合ポータルサイト http://www.allhida.jp/ | |

| ・高山市観光情報 http://www.hida.jp/ | |