|

| |

信越本線の横川〜軽井沢間は通称「碓氷線」とよばれ、日本一の急勾配66.7パーミル(1km進むごとに66.7mの高低差)があるため、普通の列車では越えることができなかったのです。このため、当初は蒸気機関車を使って急勾配の峠を通過させていました。また蒸気機関車だけでは通過することができなかったため、通常のレールの他に、ラックレール(歯が付いている)と呼ばれるレールを使って、蒸気機関車に搭載された歯車とかみ合わせてその力を用いて通過させていました。この方式はアプト式と呼ばれています。 その後、蒸気機関車ではスピードが遅いことや煙の問題などがあったため、日本で初めて電化をして電気機関車を使用することでこの問題を解決することにしたのです。使用された電気機関車は急坂を登る為の馬力と、急坂で安全に止まる為の幾つもの機能を持ったものでした。 アプト式は新線ができたため昭和38年9月に廃止され、昭和41年には特急「あさま」が運行されるようになり、北陸新幹線が開通することを機に、碓氷線は廃線となったのです。現在は、この間をJRバスが運行しています。 また、信越本線は高崎から新潟まであるが、横川〜軽井沢間が廃線されたのと同時に、新幹線と平行に運転する軽井沢〜篠ノ井間は第三セクターである「しなの鉄道」に受け継がれています。 分かりづらい部分がありましたらHP等で調べてみて下さい(簡単に書いてしまったので分からないかな…)。 |

|

鉄道展示室には、碓氷峠専用電気機関車である「EF63」や「EF62」、 アプト式電気機関車「ED42」 が展示されているほか、特急あさま号、EF63のシミュレーターがありま す(有料)。 特急「あさま号」(JR特急運転士訓練用のシミュレータで、スクリーンは100インチ あります)…1回2駅区間(約10分)1000円 電気機関車「EF63」(横川〜軽井沢間の碓氷峠越えを運転体験できます)…1 回(約11分)1000円 |

| |

|

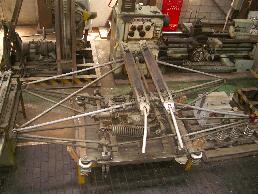

アプト式ラックレール 中央にあるギザギザしたレールがラックレールと呼ばれ、車体の中央に配置されたギアとかみ合わせて急勾配を登ったり、下る際のブレーキをかけたりしていました。 レールの左側にあるバーのようなものは、急勾配の斜面に架線(電気を送る線)を設置することができなかったため、足下から車体に電気を送っていたのです。この方式は, 現在でも地下鉄で使われています。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

鉄道展示室の裏には、屋外の展示ス ペースがあります。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| です。(マウスを近づけると後ろに連結されてい るオハネ12-29の内部の写真が見られます) |

及びトンネル内は直流、九州側は交流のため 交直切替が車上でできる構造になっていま す。また海水による塩害腐食を防ぐため、ステ ンレス車体が採用されています。 |

越、奥羽線に配備されていた。「999」と書か れているのは、イベント用車両を牽引するとき に使われた名残でしょうか? |

| 開園時間 | 9:00〜17:00(3/1〜10/31)、9:00〜16:30(11/1〜2月末日) |

| 休園日 | 毎週火曜日(7月下旬〜8月末までは開園)、年末年始(12/29〜1/4) ※火曜日が祝日の場合は翌日が休園日。 |

| 入園料金 | 中学生以上 500円、小学生 300円、小学生未満 無料 (JAFの会員証を提示すると割引あり) |

| HPアドレス | http://www.usuitouge.com/bunkamura/ |

| その他 | ・本物の電気機関車の運転体験は予約制となります。 ・トロッコ列車との割引セット券もあり。 |

|

|

|

| に2本のレール跡が、上には架線がそのまま残 っています。 |

|

|

|

| |