611 ガリ(甘酢しょうが)

16/09/23 |

|

まだ『新』のうちに収穫し、赤しそで着色せずに甘酢漬けにしたしょうが。お寿司の付け合せに欠かせない、通称『ガリ』。さっぱりした辛味が、生魚などのネタを口にしたあとの清涼感を呼んでくれます。

着色していないし、一見添加物など使ってなさそうな『ガリ』ですが、実は他の漬物と同様に、添加物漬けといっても言いすぎではありません。

スーパーなどで販売されているガリの袋の裏面を一度ごらんになってみてください。その一括表示欄には、一例として、「しょうが、ステビア、アスパルテーム、トレハロース、スクラロース、サッカリンナトリウム、酸味料、アミノ酸、野菜色素、カラシ抽出物、ホップ抽出物、ソルビン酸カリウム」などの食品添加物が記されています(砂糖が使われてないものも…!)。ホップ抽出物というのは、乳酸菌などが繁殖しないようにするための保存料です。ソルビン酸は万能の保存料ですね。

主原料のしょうがが国産でなく、中国などからの輸入の場合もあります。その場合、使われている添加物については、一括表示欄に載ってこない場合がほとんどです。さらに、そのしょうがの栽培に、どのような農薬や化学肥料が何回使われたかなど、海の向こうの私達の知る由もありません。

しょうがは輸入の場合、皮をむいた状態で20%ほどの食塩水に酢酸を加えた液に漬けられ、木箱にビニール袋で詰められて船で運ばれきます。もちろん常温流通で、港の炎天下にしばらく置かれても平気です。

日本の業者は、それを脱塩し、スライサーにかけ、一例に示したような添加物を使用した調味液に漬けて製品にします。

|

どうですか、これでは食べたいという気持ちも失せてしまいますね。もっと安心して食べられる『ガリ』がほしい。

そんな方に、道長のガリ『甘酢しょうが』をお薦めします。

原材料ですか? 広島県神石高原のしょうがに、北海道産ビートグラニュ糖、福井県の河原酢造さんの米酢、愛知県碧南市の角谷文治郎商店さんの本みりん、ベトナム産天日塩カンホアの塩、とそれだけです。

なんといっても、主役はしょうがです。広島県・神石高原で育ったすっきりした切れのよい辛味が自慢です。

道長のガリ、どうかご賞味ください!! |  |

|

|

612 初夢

19/01/05

|

初夢をみた。そんなの、近年みたことがなかった。けっこうリアルな夢だった。

夢の中で、ぼくの自宅はなぜか今住んでいる場所ではなく、たぶん豊川(川の名前)の堤防沿いのどこか。つい今しがた、ぼくは自宅から出て、ちょっと歩いて離れただけのはずだった。さて家にもどろうと思うのだけれど、なんとなく変な感じ。たしかこの辺に家があるはずなのに…。今来た道を引き返すも、ぼくの家がない。また引き返す。そしてまた。ますます家が見つからない。こんなおかしなことがあるんだろうか。

そのうち、ちょっと風景がちがうのに気がついた。ここは家の近所とちょっとちがう。たしかに、ここも川の堤防沿いのようではある。堤防のうえまで上ってみる。いつも見慣れているより川幅がせまいし、これはたぶん違うどこかよその川?

家からいくらも離れていないはずなのに、一体全体、ぼくは今どこにいるのだろう?不安がつのる。通りすがりの、たぶんこの近所のひとに「ここはどこ」と聞いてみようかしら。…と思うのだけれど、よく考えてみれば、仮にそれがわかったとしても、ぼくは一体どこへ帰ればいいのかもわからない。もう、自分の家が二階家だったかどうだったか、どんな造作の家なのかも忘れてしまっている。

困った。どうすればいいのかしら。ここは行き交う人に助けを請うべきか。なぜか言葉が出てこない。ぽつんと困り果てる自分が、ただ、道に立ちすくんでいるのだった。さらには、現在ここにいる自分は認識できるものの、ぼくは誰なのか。それさえも定かではなくなっているのだった。

というところで、目覚まし代わりにしている寝床のテレビのスイッチが入ったとみえ、それに連れてぼくは目覚めたのだった。刹那、今のは夢だったのだと得心するも、なんとも複雑な気持ち。

これが、2019年正月二日に見たぼくの初夢。

夢の中のぼくは、アルツハイマー症か痴呆症にでもなってしまったのだろうか。医療にくわしい、かかりつけの治療院氏に尋ねてみたら、そういう場合は『どこ』とか『だれ』とかも意識から薄れてしまうことが多いとのこと。または、軽度の脳梗塞などに見舞われたりしても、そんな状況に陥ることがあるそう。

|

愛犬きくといっしょに、家の外に出てみた。朝日に輝く、見慣れた風景がぼくの目に鮮明に映る。やっぱり、ここはぼくの家だし、いつもの輝かしい朝なのだった。ぼくはいつになく、あたりまえの一日の、一年のはじまりを迎えることができるよろこびでいっぱいになった。

過去いろいろあったように、これからも、いろいろあるのだろう。父や母の死、坐骨神経痛、転落で骨折などなど、近年にもいろいろあった。悲喜こもごも、喜怒哀楽のもろもろの出来事だったけれど、後にしてみれば過ぎ去りし思い出の数々。

一年の節目に、ここは希望の夢を見よう。健康で多幸な愛する家族。すべての人が自由に平和に暮らせる世界。緑の地球。おいしい食事。地域のひとびと。音楽や自転車、釣行。仕事。

この一年が幸せな一年であることを願います。 |  |

|

|

| |

613 年無し

19/03/09

|

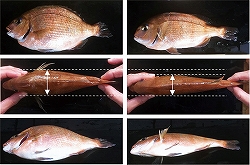

2019年3月9日、わが人生にして初の50センチオーバーの黒鯛をゲット。黒鯛(ちぬ)をねらう釣師のことを黒鯛師というそう。その黒鯛師が目標とするのが50センチ以上で、通称『年無し』という。ぼくの今までの最長寸は48センチ。

黒鯛釣りを始めたのは、たしか1983年の頃だったと思う。愛魚家(魚を飼うのがすき)で虫も殺さぬ性質(たち)のぼくが魚釣りなぞするはずもなく、にもかかわらず、ともだちに散々さそわれ「ちょっとだけ」と真冬の夜釣りに行ったのがはじめ。メバルをねらったはずが、わずか数センチの小魚が一匹だけ釣れたのを記憶。それにしても、初めての釣りが真冬の夜釣りとは。さむかった〜。

黒鯛を初めて釣ったのはその年の4月、大きさは19センチ(通常このクラスは『チンタ』と呼ばれる)。初黒鯛だからというので、わざわざ魚拓をとったもの(今も額入りで壁に吊るしてある)。

以後、どういうわけか黒鯛にはまってしまい今日にいたる。きっかけをぼくにくれた彼はもうあの世に逝ってしまったけれど、いまも忘れられない思い出の日々数々。

釣りについて考えてみる。釣りとは、まず、釣り人が居て、その手に釣竿があり、釣り糸があり、その先に釣り針が結ばれていて、それには釣り餌が仕込まれているという一連の『仕掛け』を、魚が居ると思しき水域に投入し、待ち、あるいは誘い、四苦八苦の内に魚に食わせ、合わせを入れ、竿を立て(必要に応じてリールで糸を巻き)、魚を引き寄せ、浮かせ(必要に応じてタモ網ですくい)我が物とする行為。

「なんと気長な趣味」というレヴューもあるけれど、裏腹に、むしろ必要な性格は短気であるということ。さらに付け加えるとすれば、釣れなくても何とかして釣ろうという往生際の悪さ(しばしばその結果どつぼに終わることも)、しつこさ。さらにさらに、手を換え品を換えというスケベ根性も必要なのかもしれない。

苦節35年、かくして、とうとうその機会が訪れたのだった。しかもあっけなく。午前中は、現在一番の楽しみとなっている自転車で額田くらがり、田原坂。これでゆっくりしようと思っていたら、釣友M氏からお誘いの電話。彼ひとりでは行かせられないので(必ず帰り道で居眠り運転をするからいけない)「はい」。

|

いつもの釣り場でコマセを撒いて、かなりおもむろに竿出し。そのなんと二投目でしぶいアタリ。なんとなくアワセると、なにやらかなりの手ごたえ。どうせボラかなにかであろうと思ったが、あにはからんや、むしろ当然、なんと黒鯛の姿確認でM氏のサポートでタモ入れ。さて目の当たりにするや、こ、これはとうとうその時が来たのかもしれないと確信。メジャーを当ててみると50センチをほんの少しだけれどオーバーを確認。

ほんとならここで歓喜に叫ぶ、といったところなのかもしれないけれど、なぜかそうではなかったのだった。あまりに尊大というか気高い様相に、むしろ畏敬の念をつのらせる。

そのときには必ず『魚拓』と心に決めていたため、帰宅後、疲労困ぱいなんのそのとトライ。かくして黒鯛の勇姿を白布に写しとったのだった。

年無し黒鯛(雌)との出会い。宿命なのか運命なのか。この日の出来事を一生わすれないと思う。 |  |

|

|

|

|

614 ゲノム編集食品(生物)

19/03/26

|

ここ最近、めまぐるしくも、ゲノム編集というバイオテクノロジーが遺伝子組換えにとって代わろうとしています。医療方面では日進月歩ですが、食品でも利用されようとしています。詳しいところはぼくには無理なので、ぼくのわかる範囲で…。

遺伝子組換え操作では、いろいろな方法で細胞の中の遺伝子に目的の遺伝子を入れ込む。方法としては、打ち込む、ウィルスなどの核酸分子に運ばせる、電気ショックなど。いずれも遺伝子の配列の目的の部分に組み込みたい遺伝子が入ってくれるとは限りません。当然ながら、精度が低いため、たとえば、愛知県で約20年前農業総合試験場で行なわれていたGMイネの場合、パーティクルガンという機械を使い(打ち込む方法)目的の遺伝子を入れ込んだと思しき2万のカルスと呼ばれるイネの植物細胞の塊を培養し、イネに成長させる。このとき、除草剤耐性のイネなので、その除草剤を使い、枯れずに生き残ったものだけを培養します。

当然、まともにイネにならない(奇形など)ものが大多数のため、イネの苗の形に育つものだけを選抜し育成します。愛知県の試験場の場合、2万カルスに遺伝子組換えを施し、さらに選抜を重ね、640固体→190固体(系統)→6系統へと絞込み、そのうちから3系統で最終的な隔離ほ場(野外のほ場)での試験栽培を行い、最終1系統を残すというのがプロセスでした。愛知県のGMイネの場合、研究開発に目途を立てるのに約6年を要しました(このGMイネは反対運動の結果、商品化を待たず中止されました)。

これに対してゲノム編集の場合では、遺伝子配列の標的の部分をある種の酵素(CRISPR-Cas9)を利用して直接狙い、失効させ、目的の遺伝子をそこに導入することが可能なので、2万ものカルスを必要としません。

近畿大学では、短期間で、しかもたくさんの肉をつけるゲノム編集「マッスルマダイ」を開発。これは、マダイの成長抑制ホルモンをつかさどる遺伝子の配列を失効させ、一方的に成長を促すというもの(マッスルマダイの場合、外部からの遺伝子は挿入されない)。

ただし、このマダイの場合、数千個の卵にCRISPR-Cas9による操作が行なわれたとのこと。初めての実験ということで、念のためそれだけ多くの卵が使われたのかもしれないけれども、それにしても、そんなに多くの操作が必要だというのには疑問を感じてしまいます。

最近の報道では、ゲノム編集はいかにも百発百中かのような報告がなされ、消費者はすばらしく安全性の高い方法のように受け止めてしまいます。さらに、マッスルマダイの場合、外部から遺伝子を導入していないから遺伝子組換えの考え方にあてはまらないという解釈になるというのが国の見解なのだそう。さらに、交配などの品種改良や突然変異と変わらないとの表現も付け加えられている。

また、遺伝子を操作しようとすると、オフターゲットという現象がつきまとう。オフターゲットとは的が外れること。マッスルマダイで数千の卵が必要なのはなぜかといえば、それだけオフターゲットが起こる可能性があるからです。

仮にオンターゲット(命中)だったとしても、他の遺伝子の配列もまちがって失効破壊されてしまう場合もある。それによる、本来あってはならない影響が起こる可能性もあります。またさらに、オンターゲットの場合でも、それに連鎖してほかの配列もおかしくなってしまう予測不能な現象が起こってしまう場合も否定できない。などなど。

|

こう考えてくると、ゲノム編集食品が安全などと評価するのは間違っている。そもそも、遺伝子組換えとは日本語的解釈。もとの語の『Genetically Modified Organism』とは『遺伝子を改変した生物』という意味で「組換え」も「編集」も遺伝子を改変していることに違いはありません。

ゲノム編集は安全だから、すぐにでも販売できるようにするなどという解釈は、とてもとても危険であるし、時期尚早といわざるを得ません。

なにか原発は安全、という繰り返された念仏に酷似していて、はなはだ危険を感じてしまうのはぼくだけでしょうか。 |

ゲノム編集マッスルマダイ |

|

|

|

|

615 伊吹山ヒルクライム

19/04/25

|

身の程知らずとはこのことで、思わず知れず、伊吹山ヒルクライムレースというのに応募してしまった。伊吹山には、その麓から約15キロの自動車専用ドライブウェイが整備されている。冬の間は雪のため全面通行止となっているものの、春の開通に先立ちこの自転車レースが開かれる。スタート地点の料金所から標高1260mの駐車場までは、約1030mほどの標高差があるとのこと(平均勾配8%)。

頂上付近は残雪で季節はまだ冬。残念なことに、当日は昼からの雨が確実のため、冬用ジャージにウィンドブレーカー、さらに上半身のカッパを用意。レースに不必要な荷物はバックパックに入れ、主催者用意のトラックでゴールまで運んでもらう。

スタート地点で出走待ちをする間、周囲はなんとなく張り詰めた空気。場違いなところに紛れ込んでいるらしいとの意識がぼくの胸のうちによぎる。

いよいよスタートで、空気は一気にあわただしく、一向にペースが上がらないのはぼくを含めて極一部。かといって、レースを意識して序盤からペースをあげると後々必ずバテるのでひたすら、周りに遅れないようにマイペースをキープすることに決めた。

15キロということなので、自転車に取付けたサイクルメーターの表示を見ながら、ああ1/5が済んだ。1/3が済んだと確認しつつ、行程をしっかりこなしているのだと自分に言い聞かせるのだった。

日ごろ、道長の北方の山道で坂道には親しんでいるつもりなのだけれど、やはり伊吹山の自動車専用観光道路はけっこうハード。見通しのよい急傾斜の坂道は精神的にかなりきつく、それを目前にすると一気に気力を奪われてしまう。

気力だけが勝負となってしまっているぼくの脇を、ちがった部分の力、要するに、気力プラス「体力」で推進していくアスリートの方々を横目で見るに付け複雑な気持ちもなるのだった。 |

そして、とうとうゴールを手前にするころ、「とどめ」ともいえる傾斜はさらにきつくなり、事切れた少なからぬ諸兄たちが、荷物と化した自転車を引いて歩いている。ここは足を着くのだけはやめようとただ必死。

で、ゴールとなったのだけれど、頂上駐車場は厚い雲の中で景観もなし。すでに雨が…。トラックから自分の荷物を受取り早々下山。残雪に雨と風で、カッパを着た上半身以外はびしょぬれ。手足ばかりか、ブレーキレバーを引く指も凍えてしまう。ヒルクライムのご褒美は下り坂といきたいところだけれど、ここはスリップしないよう、ひたすら減速して下りるだけ。

すべてが終わってみて、「もう二度と」というのが実感だったはずなのに、もう少し体力をつける努力をしたうえで、再度トライするのもありなのかも…という気持ちにもなるのだった。

帰ってきて、いつものチャリ友にこう言われた。「ならば、トレーニングしかない」と。いただいた助言の半分でもこなそうと、三日坊主になるかもしれない汗だくの体力づくりに励んでいる。でも、もともとが体育苦手なわが身、無理はできません。あくまでも趣味の範囲で。 |  |

|

|

| |

616 明けましておめでとうございます

|

みなさま

あけましておめでとうございます。

大晦日午後6時のことです。連れ合いが「田作り」を買うのを忘れたというので、早々、最寄のスーパーへ走りました。幸いまだ店は開いていました。

大晦日だし、気は急くし、店を物色してもいられないので、ちょうど通りかかった若い店員に「田作りはどこですか」と聴いてみました。すると、その若い店員、雑踏の中、反対に何か聴きかえしてきました。彼がなんと言ったのか聞き取れなかったので、ぼくも「何って?」と聴き返しました。彼は「たつくりって何ですか?」と・・・。

刹那、ぼくはそれに答えられませんでした。思わず「中で聴いておいで」と言ってしまいました。もうひとり、年長らしき店員に聴いて、ラスト3袋だけとなっていた田作りを無事入手で一安心。

田作りとは『正月のおせち料理の佃煮として使う(カタクチ)イワシの幼魚の乾物』ですよね。

この一件に、ちょっと情けない気持ちになりました。

近年、食文化、食の安全がないがしろにされている気がします。遺伝子組換えだと思っていたら、今度はゲノム編集食品。しかも、今度は表示もままなりません。日本の『食』が何かと引き換えにされてしまっている。それに、なんと言っても『経済性』が最優先になっている。

|

道長の『のんほいショッピ』などをご利用いただいているみなさま、いつも本当にありがとうございます。

道長ではとくに、ほんとうのおいしさ、食の安全にこだわったものだけをみなさまに提供しているつもりです。

『食』がなければ、私たちは生きてゆくことができません。『食』とは自然環境の一部を直接わたしたちのからだに直接取りいれる行為です。だからおろそかにはできません。

あらためて『食』をたいせつにしてゆきましょう。

今年もよろしくお願いします。 |

田作り |

|

|

|

|

617 温 暖 化

20/02/14

|

旧宝飯郡音羽町に作業所を移転して早くも26年の歳月が経ってしまった。目光陰矢の如しというけれど、その日々の明け暮れはあっという間。

その26年前、道長が音羽へ引越ししてきた頃には、日常的にかなり寒い冬を経験した思い出がある。当初、ある事情から作業所に上水道が引けず、やむを得ず隣家の井戸から水を引いて仕事をした時期があった。井戸からの道中が長かったこともあり、その配管が冬になるとしょっちゅう凍結。だから厳冬の朝は肝心な水が使えず困ってしまった。仕事を終えて岡崎に帰るとき、漬物だるに水を汲んでおき、それを翌日の午前中に大切に使ったもの。

さらに遡って、ぼくが小学生のころ(もう60年も経ってしまった)。真冬の朝の登校は、霜柱をざくざく踏んで、またはカチカチに凍った道を躓かないように歩いたもの。下校の道はそれが融けていて一面どろんこ。避けて歩くわけにもいかないので、どろどろのびたびたの運動靴で帰宅。洗ってもどうせまたどろんこにしてしまうので、また、替えの運動靴もないのでそれを翌日も履かされて学校に通ったもの。

田んぼもしっかり凍結していた。スケートよろしく、稲の切り株に躓かないよう運動靴のまま滑った。たまには氷が割れてはまってしまうこともあったけれど。やっぱり運動靴はどろんこのままだった。

音羽に移転してきて、最近になって、暖かい冬が増えた気がする。今年の冬なぞ、暖冬の極みとも言ってよく、もしかするとこのまま雪が降らずに春を迎えてしまいそうな気配。節分を迎える最近、ここ中部地方では、気温が20℃を上回ったところもあったほど。この陽気、100年来とテレビで言っていた。

天候の異変は冬だけでなく、夏の猛暑、秋の台風・豪雨とめくるめく続く。60年に一回とも言われる災害が毎年、手を変え品を変え襲ってくる。そして、その程度は半端じゃない。 |

気候変動は人類の経済活動に大きく起因していると言われる。そして、事態はかなり深刻だとも言われている。

国際的な対策として、気候変動枠組み条約/京都議定書が定められている。すでに発効して15年が経つ京都議定書では、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を削減することを各国に求めているけれど、米国は締約拒否、カナダは離脱してしまっている。世界をリードすべき先進国として、この議定書に参加できないというのはまったくにはずかしい。

もしかすると、もう手遅れかもしれない。けれど遅すぎるということはないはず。この小さな地球という惑星の将来を、みずから何とかしようと思わない限り、いつまでたっても人類の進歩・進化なぞありえず、原始のころから、多少知恵がついただけの類人猿でしかないのかもしれない。 |

薄茶・茶:京都議定書に締約していない国

薄茶・茶:京都議定書に締約していない国 |

|

|

| |

618 釣り人百様

20/03/12

|

今年になって2回目のお誘いがかかり、町内のM氏と浜名湖の某所に釣行。昨年の今頃、念願の年無し(としなし:50センチオーバーの黒鯛)を釣らせていただいた場所。

3月某日、本日も黒鯛のアタリを取ることができ、40センチ前後を2匹ゲット。いずれもストリンガー(口からエラのしたにフックを通し、魚を水中で生かしておく道具)につないでおいたので帰り際、黒鯛は生きたまま。

さて、ナイフで急所を突いて締めてしまおうと思った刹那、片方の黒鯛の腹がかなり大きいことに気付いた。乗込み(のっこみ)といって、春に産卵を迎えるため抱卵しているのだった。

ここでぼくは考えてしう。「この命を奪っていいものか」。神々しいというべきか、可哀そう、忍びないなどなど。で、同行のM氏に放流する旨を伝えると、彼、「そんなことするならほしい」というので1匹を彼に進呈。抱卵で腹の大きい黒鯛を放流して差し上げたのだった。もちろん、こちらにおみやげはありません。さびしぃー。

いいことをした、という意識より、抱卵の魚を殺せなかったという複雑な気持ちというのが正直なところ。せっかく釣った大物黒鯛を逃がしてしまうなんてどうかしてる。釣った獲物は食べてやるのが礼儀と言われるかもしれない。でも、それができない人もいるのです。

釣りと一言で言っても様々で、それこそ百人百様。まずは釣る場所、海か川か湖沼か。ウキか、ルアーか、糸と針だけか。ねらう獲物は何か。季節は。昼か夜か。

以上、釣る方法、釣り方、釣り物など。その組み合わせだけ考えても数多ありすぎる。さらに、どういう目的で行くのかも考慮するとなると、釣った獲物を食べるため、掛けた魚とのやりとりを楽しむため、自然を楽しむ、遠足気分、釣友との付き合い、などなども加わり、釣り人全てが全様ということになる。 |

ではぼくの場合はどうかというと、海で、主にウキで、黒鯛を、一年中、昼夜は問わず、釣ってやりとりを楽しむため、というような趣が強い。それに準じて、自然、遠足気分、釣友との付き合いも楽しいところ。

百人百様、これは釣りに限らず。要は「楽しい」に尽きる。人それぞれの趣味があり楽しみがある。そしてそれぞれのこだわりがあり、それが喜びを倍加する。

みなさま。せいぜい趣味を楽しみ、こだわりましょう。趣味のない方々にこの気持ちわかるかなー。わからないだろうなー。 |

釣り人は百人百様

釣り人は百人百様 |

|

|

|

|

619 竹の子

20/04/17

|

いよいよ竹の子の季節。ぼくは竹の子が大の好物なので、今は一年のうちでもとくに待ち遠しい季節。道長の梅畑のすぐとなりに孟宗竹の林があり、毎年この時期になるとその侵略が静かにしかも着々と企てられる。

孟宗竹の竹の子を見逃しておくと、一週間も経つころにはぼくの背丈を優にしのぐほどに成長。もはや食用はおろか、役立つどころか、ただの邪魔者、しいては彼らの侵略の布石となってしまう。早いうちに蹴倒すかしない。また切り倒したら倒したで、その切り株がいつまでも邪魔になってしまうということに。

今年は暖冬だったこともあってか、竹の子の数が多い感。最近の日課として、愛犬きくの散歩のたびにその辺りを物色し、棒など立てたりして目印にしておくか、臨機に応じて掘り起こす(最近では現場にスコップ常備)。これがけっこうの重労働で、どうしてかというと、孟宗竹の竹の子は地中に深く、地上に頭を出して伸びるころにはエグ味(アク?)が出るため、数センチでも頭を出したら掘り起こす作業となる。

今日は、一本まるごと掘り出そうというわけでがんばってみた。今回のは、かなりの大物と見え、なかなかぐらりともしない。黙々と掘削すること40センチほどでやっと到達の手ごたえ。四方から根を切り、スコップの取っ手にてこの要領で体重をかけると…やっとのことで抜けたのだった(さすがの達成感)。

さて、その姿とみると、ちょっと気味が悪いほどに、生命力というか、なにか得体の知れない『力』を感じてしまう。もうこれ一本が10メートルほどの背丈の太竹に育つのだから、当然といえばそうなのだけれど、とにかく「すごい」というのが正直な感想。 |

これからはいよいよ連合いの出番。米ぬかを加えて茹で、中華風の炒めものと定番の煮付けが食卓に。

この時期、竹の子は毎日食べても飽きることがない。どんぶり一杯でも平らげてしまうほどの好物。

まったく「生命をいただく」という気持ちが心底素直に湧いて出るというのが実感。本心で「ごちそうさまでした」。

疲れるので、もうここまで掘るのはやめておこう。 |

全長30センチ超でした

うまかった〜

全長30センチ超でした

うまかった〜 |

|

//

|

|

|

620 父の性格

20/07/24

|

ぼくの父は24年前、母は7年前にそれぞれ逝ってしまってもういない。いままでにも『道長だより』のどこかにそれぞれのことについて記したけれど、考えてみればどれも断片的なものとなってしまっている。

とくにぼくの場合、両親との絆(きずな)が強かったともいえず、深く理解ができていたとはとてもいえないけれど、ぼくの父はこんな人物だった。

父(常一)はまさに正直にバカが付くほどで謹厳実直、ウソがつけない性格で、人の不正、ごまかしが許せなかった。

今から60年以上も前、石川家は念願の一戸建てを手に入れた。それまで借りていた借家を家主から土地つきで購入したのだった。

終戦で満州から帰って来て、就職、結婚、二人の子供が出来、さらに連合いちゑ子が結核を患い寝込んだ時期があったため、それは父常一にとって文字通り身を粉にする日々だったにちがいない。

やっとのことで家主から土地と家を買うことができたのはいいのだけれど、なぜか大家と店子(たなこ)との縁が切れたとたん、あにはからんや、親切な大家から意地悪な大家へとその本性を暴露。挙句、本来の地境のこちら側に造ったはずの石川家のコンクリ製側溝の一部を勝手に壊し、元家主の排水を流しはじめたのだった。

怒った常一、隣家の元家主と顔を合わせるたび、終わることのない口論を重ねることに。結果、そのような険悪な関係は延延と続き、その息子娘とぼくとも同様な関係が受け継がれることとなった。またその娘も輪をかけて意地悪だった(その話はまた他の機会に)。

まったく、子は親の後姿を見て育つというけれど、おかげでぼくも似たような性格を受け継いでしまったのかもしれず、それにふさわしいような仕事に落ち着いているのかもしれない。

とにかく、そんな堅物の父は普段、家人ともほとんど会話をしなかった。会社から帰っても「ただいま」の一声がなく、何時の間にかちゃぶ台を前に座っている。一体何を考えているのか見当がつかず、さらには機嫌が悪いわけでもないのにそれを態度で表さないので、こちらから話しかけることもはばかってしまうというのが日常だった。

|

しかしながら、家族から離れた会社や町内会での父の評判は以外にも物分りがよく『社交的』なのだった。そんな一場面を垣間見る機会はなかったわけではないけれど、一体父の心の中はどんなだったのだろう。肉親とはいえ、謎だらけの父常一なのである。

ならば自分の性格とはどうなのか、ということになるのだけれど、これがまた一言では言い尽くせない複雑なものがある。

そんなわけで、あたりまえに接しているぼくの連合い、息子、娘たちについてもおなじで、まだまだ理解しきっていない部分が多々あるのだろう。

今一度、付き合い方について考え直してみようと思う。 |  |

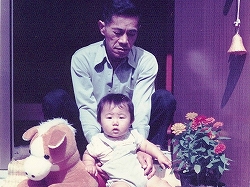

1975年頃 初の内孫を手にご満悦の父常一 → |

|

|

|

|