041 ホギー・カーマイケルと『スター・ダスト』

04/07/01 |

|

今ではジャズのスタンダード曲ともなってしまった『スター・ダスト(Star Dust)』という曲があります。これは『いとしのジョージア(Georgia on my mind)』の作曲でも知られる米国の作曲家、ホギー・カーマイケル(1899~1981)が書いた名曲。サッチモことルイ・アームストロングやナット・キング・コールなど多くの有名ミュージシャンがカバーしている。

夜の帳が開き、小さな星々が夜空にたちこめると、また今夜も立ち去ってしまった恋人の思い出に浸ってしまう。ぼくのスターダストメロディーは、愛の記憶の繰り返し(My Star Dust melody The memory of love’s refrain のメロディーとメモリーの韻がたまらなく『粋』ではありませんか)。というような内容。

もともと『スターダスト』には歌詞は付けられておらず、ラグタイム風(2拍子のリズムでそれに合わせてダンスしやすい感じ)のアップテンポのピアノ演奏曲だったといわれている。さらに作者ホギーの付けた曲名もまったく違っていた。それではテンポが速すぎるという提案を受け、曲名まで知人から授かったとのこと。さらに歌詞を付けましょうということで詞もつくってもらった。といういきさつがあるのですが、その歌詞がまたこのスローな曲にすばらしくぴったりと合うものです。はじめて歌詞付きで歌ったのは1931年、ルイ・アームストロングだったといわれている。

このホギー・カーマイケルは今で言うマルチタレントで、俳優でもあった。映画やテレビドラマなどにも出演しており、『ララミー牧場(1959~63)』という西部劇にもレギュラーで(ぼくの知る由もない)。ぼくはこのテレビドラマが好きでよく観た覚えがある。あらすじとしては、ワイオミング州ララミーで亡き父の意志をついで牧場を守る兄弟とその身の回りの世話をしてくれる父の友人(これがホギー・カーマイケル)の生活を描く。悪徳地主の執拗な圧力にも屈せず、牧場を守る兄弟を流れ者のガンマン『ジェス』が加勢するというもの。その中でホギーおじさんは料理を焦がしたりして、ひょうきんだった覚えがある。

右から二番目がホギー→

当時人気番組だったこともあって、『ララミー牧場』にはいろんなおまけもついていました(ほとんど覚えていない)。後の名俳優チャールズ・ブロンソン、ジェームス・コバーン(悪役専門)などの豪華ゲスト出演。番組が終わってからの変なおじさんの西部劇の解説(淀川長冶)。バヤリース・オレンジジュースのチンパンジーの出てくるCMの声の出演がドリフターズだったことなど。 |  |

話しが横道にそれてしまいましたが、元の話にもどします。この曲『スターダスト』自体が名曲なのは当然なのですが、いろいろな人の助言に流され、作者ホギー・カーマイケルの思惑とは違った曲に発展したにもかかわらず、さらなる名曲に生まれ変わってしまったというわけでした。

後にホギーはこんなことを語ったといわれている。「多分ぼくはおまえを書いていないんだろうけど、でもぼくがおまえを見つけてやったんだぜ」と。これもまた粋な話ですが、いろんな人との係りあいを大切にした、ホギーという人の人間的魅力もまた感じさせてくれる曲なのかもしれない。

『スター・ダスト』や『いとしのジョージア』を歌ったエンタテナー、サッチモもナットも、そしてつい最近レイ・チャールズも、当のホギーも逝ってしまった。

時代時代の変遷に、ジャズのスタイルも変わっていった。ラグタイムやスイングのジャズは唄とピアノとともにあり、さらに酒やタバコ、ダンスを粋に演出してくれたもの。それがジャズは演奏するもの、聴くものとなり、即興と業と精神の表現、さらにはホールで堅苦しく腕組みしながら聴くものへとなってゆく。

やっぱりジャズという音楽も、感情を、心を、あるときは高らかに、力強く、またあるときはものさびしく、ものうげに、レイジーに歌い上げてくれるものであってほしいとホギーも願っているのでしょう。 |

|

|

|

042 遺伝子組み換えナタネの自生(茨城県鹿島港)

04/07/07 |

|

茨城県鹿島港周辺で遺伝子組み換え(GM)ナタネの自生が確認されました。この調査は農水省によるもので2002年から行われてきた。、鹿島港の陸揚げ場を中心に、半径5Km以内の交通量の多い交差点48箇所で行なわれました。その結果全体の検査のうち約15%がGMナタネであることがわかったと、農水省の発表が新聞報道でありました。

直接農水省に問い合わせたところ、こういうGMナタネをふくむ西洋ナタネの自生は予測どおりという感じの返答でした。当然ありうることといってしまえばそれまでですが、どの都道府県でも研究以外での屋外栽培をさせていないという慎重な姿勢を見せる中、一体どうするんだという怒りさえ感じてしまいます。屋外で花を咲かせ、種子が落ちるまで野放しのGM作物は今のところ日本国内ではないはずだったにもかかわらずです。

この鹿島港は輸入ナタネの扱い量が日本一ということで、農水省の調査の対象となったようです。では今までに見つかったGMナタネは一体どのようにして半径5Kmに拡散したのでしょうか。まずは風による拡散を想定しがちですが、これらのほとんどが人為的な不可抗力によります。

カナダのカノーラナタネの生産者、パーシー・シュマイザーさんが受けたナタネのGM汚染は、ほかならぬトラックでのナタネの輸送過程で起こっているのです。ナタネの種子は小粒で軽く、輸送トラックの荷台から風で容易に飛び散ったり、タイヤの溝に入り込んだものが遠くに運ばれたりします。農水省の調査も道路の交差点を選んでいるのはそのためです。

ナタネはアブラナ科の作物です。アブラナ科は周知のように異種間でも容易に交雑をしてしまう植物です。さらにナタネは虫媒花でもあり、昆虫により遠く離れたところにも花粉が運ばれ受粉します。また開花時期が同じであれば、交雑も容易に起こってしまいます。

これは愛知県農業総合試験場の担当者の方との対談でも感じることですが、自家受粉性であるから、とか開花時期が違うとか、花が咲く前に収穫してしまうからというような理由で、拡散や交雑の危険性を『ナシ』としてしまうところがある。

メキシコはトウモロコシの原産国で知られますが、ここでも遺伝子汚染が起こっていて、原種のトウモロコシに危機が及んでいます。トウモロコシは風媒花で風によって花粉を飛散し、受粉します。農水省では安全とされる距離は600mと定めています。ちなみにナタネの場合も600mということになっている。

ですからこれらの距離を越えていれば拡散の心配はないということになります。にもかかわらず、鹿島港ではそれ以上の距離を克服してGMナタネが雑草化してしまっている。

ブラックバスやブルーギルは1920年代に日本の芦ノ湖などに食用目的で移入されました。当時これらの魚種がこれほどまでに日本中に拡散することを予測した人があったでしょうか。魚の場合、水系が同じであればその範囲内で繁殖する可能性があるわけです。しかしながらこれが商業用でもなく、ただレジャーの目的だけで拡散してしまったのです。そして、これをもとに戻すことは絶対に不可能です。

自然界では起こりえないことが、人為的な理由で起こってしまう。しかもそれが密かに大掛かりに起こってしまうところが怖い。すでにこれらの外来魚はわたしたちにほんの一部以上の存在となってしまっている。

カナダで起こっているカノーラナタネのGM汚染は特に深刻で、在来の非GMナタネの生産をすることすら不可能といってよいほどです。パーシー・シュマイザー氏はそのおかげで、在来ナタネの栽培ができなくなってしまいました。

これらのGM作物は巨大バイテク会社により、特許(知的所有権)がとられている。そしてその使用にあたっては会社との契約が必要となっている。そのような意味合いの生物が野生化している。さらにその一部は日本での栽培許可が降りていない。

GM作物の扱いには最新の注意が必要です。にもかかわらずそれが自生し、花を咲かせ、種子を落としているのです。こういった現実が野放しにされ、許されるはずはありません。即刻回収されるべきであるし、この拡散を防止しなくてはならなりません。

日本もここまで来たかというところでしょうか。 |

|

043 ぺんぺん草 |

|

ぺんぺん草といえばアブラナ科の雑草で学名を『ナズナ』といいます。春の七草のひとつにもなっていて、利尿や解熱、止血などに効果があるといわれています。ぺんぺん草の由来はなんといってもその種子の形から来ていて、三味線のバチのような形をしています。また実を残して朽ちたものを茎をもって振るとチャラチャラというかぺんぺんというかすかな音がするということからもこの名前に由来するといわれています。

このナズナのなかで『シロイヌナズナ』という種類があります。これはユーラシア大陸が原生地といわれていて、日本へは輸入荷物にまぎれてはいりこんだいわば帰化植物です。シロイヌナズナの種子はナズナのそれよりも細長い形をしています(花などはよく似ていて見分けがつきにくい)。

ところでこのシロイヌナズナは遺伝子組み換えの実験にはよく使われるものです。その理由は・・、

① | 世界中どこでも気温さえあれば育つこと |

② | アブラナ科なので、他の種類との交配が容易 |

③ | 種子が落ちて芽を出し、ふたたび種子が落ちるまで(世代交代)が約2ヶ月も満たないこと |

④ | 遺伝情報(ゲノム)が他の植物に比べて非常に小さい(1億3千万塩基対) |

⑤ | 遺伝子組み換えがしやすく、異変が明らかに出やすい |

⑥ | イネ、小麦、大豆などと共通した遺伝子をもっている |

|

ナズナ |

ナズナの実 |

こういうような理由で、遺伝子工学が脚光をあびるようになった80年ころから、このシロイヌナズナが注目されるようになった。

草丈が異常に短い、塩害に強い、寒さに強い、あるいはイネにナズナの遺伝子を組み込んで乾燥に強いものを作ったりと、ありとあらゆる生命科学のための実験材料に使われています。

野草としての風物詩ともいえるぺんぺん草。そんな世界にもバイオテクノロジーのお呼びがかかってしまう世の中です。なんとも複雑な気持ちにもなってしまいます。 |

|

|

044 子守唄

04/07/20 |

|

子守唄と呼ばれているものは3つの型があるそうです。『寝かせ唄』『遊ばせ唄』、そして『守り子唄』。

『寝かせ唄』でよく知られるものに『江戸の子守唄』というのがあります。ねんねんころりよ/おころりよ/ぼうやはよい子だ/ねんねしな・・・。というポピュラーなもの。この唄は江戸時代、参勤交代の交通に乗り全国に広まったといわれています。

『遊ばせ唄』では、お月様いくつ/十三ななつ/まだ年ぁ若いな・・・とか、『かごめかごめ』など。子供を遊ばせるための唄。

そして『守り子唄』というのは、『五木の子守唄』や『竹田の子守唄』などのように、いつまでたっても帰らない母親を思いながら、いやいやながら赤ん坊をあやす子供の唄であるとか、子守のために奉公に出された子供が、その辛さに耐えながら唄ったいわば『労働唄』だといわれています。

これら子守唄の中で、守り子唄というのは何の気なしに唄われるものの、その詞の暗さにはあらためて驚かされてしまいます。

貧乏ゆえ、ふるさとでは養ってもらえないので、只飯と寝泊りだけを保障してもらう代わりに、雑用や子守をする。盆か正月くらいにしか、実家に帰ることはない。

これはまだ十代の少女にはきびしすぎる役割といえます。背中でしつこく泣く赤ん坊は憎いし、にもかかわらず寝かしつけなくてはいけない。どうせ赤ん坊にはわからないだろうと、怨念の気持ちを込めた唄にのせ、静かにやさしく唄われた子守唄。なんと悲しくもおそろしい唄なのでしょうか。

そのような悲しい唄がなぜに百年も二百年、あるいはそれ以上経ったいまも残っているのでしょう。残っているということは、今も唄われているということ。これは大きな驚きです。

とはいえ、これはじつはおどろきでもなんでもない。これらの唄がずっと唄い継がれてきた理由は、何あろう、それが心に残るメロディーであったからに他なりません。そして、その唄を唄うのが奉公娘や乳母でなかろうとも、実の親にだって寒い真夜中に泣いて寝付かない我が子に、いくばくかの怨念にも似た気持ちをいだいてしまうという現実があるからなのかもしれない。

子守唄は日本中どの地方にもあるはずだし、あったはずです。子守唄というのは、なかば男には理解のむつかしいところがあるのかもしれない。また、時代とともに伝承がとまってしまう場合もある。

しかしながら、母親の背中に背負われ、あるいは胸に抱かれて、背中や胸から伝わってきたであろう子守唄の響きは、幾つになろうとも人々の心の底深く消えることのない『よりどころ』というのか、『ふるさと』なのかもしれません。

そんな回帰してまたもどってくるような気持ちがどこかにあるから、母親は知らずのうちにまた、我が子にも自分がかつて聴いたであろう子守唄を唄ってきかせるのかもしれません。

『五木の子守唄』 熊本県民謡

おどま盆ぎり 盆ぎり

盆から先ゃ おらんど

盆が早よ来りゃ 早よもどる

おどまかんじん かんじん

あん人達ゃ よか衆(しゅう)

よかしゃよか帯よか着物

おどんが打死(うっちん)だちゅて

誰(だい)が泣(にゃ)てくりゅきゃ

裏の松山 蝉(せみ)が鳴く

蝉じゃ ごんせぬ

妹(いもと)でござる

妹泣くなよ 気にかかる

おどんが打死(うっちん)だば

道端(みちばた)いけろ

通る人ごち 花あぎゅう

花はなんの花 つんつん椿

水は天から 貰い水 |

『竹田の子守唄』 京都

守りもいやがる 盆から先にゃ

雪もちらつくし 子も泣くし

盆がきたとて なにうれしかろ

帷子(かたびら)はなし 帯はなし

この子よう泣く 守りをばいじる

守りも一日 やせるやら

はよもいきたや この在所こえて

むこうに見えるは 親のうち

(メロディーと詞に元唄とは違う部分があります)

|

|

|

045 四日市港周辺のGMナタネの自生

03/07/28 |

|

6月末、茨城県鹿島港周辺で遺伝子組み換え(GM)ナタネの自生が確認されたという農水省の発表がありました。そこで『遺伝子組み換え食品を考える中部の会』では、ナタネの輸入実績のある四日市港周辺の調査を敢行しました(四日市港は名古屋税関の管内にあたり、その他にナタネを輸入している港は清水港です)。

その結果14検体のナタネを採取することができました。そしてそのうちの3検体が、除草剤ラウンドアップ耐性のGMナタネと判明。ナタネの開花時期は5月ごろということもあり、今回の調査は次の開花期をにあわせた調査のための『下見』程度に考えていたのですが、なんと生育途中のナタネを多数確認することができました。その中からGMナタネが確認された点については予測どおりとはいえ、参加者一同驚きの色を隠せませんでした。

GMナタネの拡散はどうやって起こる?

先ずその前に輸入ナタネがどのように荷役され、各製油会社に配達されるかを探ってみます。

① | 3万トンクラスの穀物運搬船が埠頭に接岸 |

② | 船倉から掃除機の要領で大型の荷役機械がナタネを抜き取る |

③ | そのままベルトコンベアーでサイロに運び込まれる |

④ | サイロに横付けの穀物専用のトラックに計量しながら積込まれる |

⑤ | 製油会社に配送 |

このほかサイロから船に積込み、海路で運搬される場合もあります。

以上の荷物の取り扱いのうち①~③まででは、よほどの強風でもない限りナタネが飛散する可能性は少ないと思われます。ただし、④⑤についてはその可能性は十分で、トラックへの荷役中にこぼれ落ちるナタネを、野バトが集まってついばむ風景が見られました。さらにナタネは細かく、軽いため、運搬途中でこぼれ落ちるものと思われます。また製油会社に到着して、荷降ろし作業中にもこぼれ落ちる可能性があります。

とくに港湾内のサイロ、製油会社の周辺の道路脇を中心に調べたところ、まさに思惑どおり、ナタネを見つけることができました。

輸入されているナタネはカナダ産の場合、カノーラ種で、もともとセイヨウナタネの改良種のため、むかしから日本に自生している菜の花と見分けはつきにくい。春、日本の野原で咲いている菜の花はほとんどがセイヨウナタネだそうです(セイヨウナタネは外国との交易以来、日本に帰化自生しています)。

GMナタネが日本に輸入されるようになってすでに8年目だそうですが、すでに港湾や製油工場周辺で自生、繁殖しているのです。

昨年9月、日本はカルタヘナ議定書に批准。今年2月からその法律が施行されたため、GM作物を屋外で栽培する際には『届け出』をしなければならなくなりました。

実際商業目的ではGM作物の栽培は行なわれていません。それぞれの自治体でもそれを規制する動きがありますが、このように自生してしまっているものをどうしたらいいのか、については結論がでていません。

今回確認されたGMナタネは栽培認可は降りてはいるものの、それが雑草化することについては問題ありといわざるを得ません。現在あるセイヨウナタネと同じように野生化する可能性があります。

『遺伝子組み換え食品を考える中部の会』の今回の調査では、トラックでの輸送経路については未確認です。今後その調査も行なう予定ですが、なんといってもナタネは開花時期に調べるのがいちばん効果的です。来年の春にはもっと多くのことがわかるでしょう。

四日市港のほかにも、このような自主的な調査が臨まれます。

関連の記事については道長のHPの『遺伝子組み換えイネ研究会』をごらんください。 |

季節外れなのでまさか見つかるとは思いませんでした。 |

|

|

046 とおりゃんせ

04/08/05 |

|

『わらべ歌』は子供のころよく唄いましたが、その歌詞について深く考えたことがありません。今になって見直してみると、訳が分からず、しかも、なんとなく恐ろしい意味も含んでいるものがけっこうあることに気付きます。そんなわらべ歌の代表としては、『とおりゃんせ』『かごめ唄』や野口雨情作詞『赤い靴』『しゃぼん玉』など。

■とおりゃんせ:

とおりゃんせ とおりゃんせ

ここはどこの細道じゃ

天神様の細道じゃ

ちょっと通してくだしゃんせ

ご用の無いもの通しゃせぬ

この子の七つのお祝いに

お札を納めに参ります

行きはよいよい 帰りは怖い

怖いながらも

とおりゃんせ、とおりゃんせ |  |

川越はその昔『小江戸』といわれ、江戸の北方を守る要所だったため、その関所は難所とされていた。三芳野神社はその川越城の中にあり、そこにお参りにゆくのにはかなり厳重なチェックをされたようです。

七五三の行事があります。三歳で子供が生まれたことのお祝い。男児五歳で神の元からこの世への帰属をする祝い。女児七歳でおなじく帰属の祝いとされています。

七歳になる女児を連れ、三芳野神社にお参りに行くのには関所を通らなくてはいけない。しかしながらひょっとして天神様が連れて行った女児を人間界に帰属させるのが惜しくなってしまい、返してくれなかったとすると、その帰りには女児を置いてこなければならない。そのことは我が子との死別を意味するのでしょう。それを考えるとおめでたいどころか「怖い」ということになってしまいかねません。

この唄は先回の道長だよりで取り上げた『子守唄』でいうと、『遊ばせ歌』です。とおりゃんせは、二人の子が向かい合って頭上でで両手をつなぎ門(関所)をつくり、それをこの唄を唄いながら子供たちが順にくぐってぐるぐる回る。この唄が終わったとき手をつないでつくっていた門が下がり、閉じてしまう。その門につかまってしまった子が罰として門番を交代するという遊びです。

黄泉の国と現世との境目が、そのむかしには今と比べるとすぐそこにあり、それだけ人の死というものも日常的であったのでしょう。そういう意味で、七五三の祝いは現代とくらべれば、当時はよほどのめでたい行事であったのだろう。せっかく生まれた子も飢えや病などで死なせてしまうことも多く、七五三は祝えるだけでも幸せだったのでしょう。

とおりゃんせというのが関所の検問であるとすれば、行きは親子連れなのに天神様に子をとられてきたとなれば、帰りの関所では「子供はどうしたんだ」と疑われることになってしまう。厳しい検問を抜けるのもむつかしく、ここでも『怖い』ということになってしまうのかもしれません。

今では『とおりゃんせ』など唄うこともなくなったかもしれない。ましてその唄にあわせて子供たちが遊ぶこともなくなってしまった。七五三の行事も形式として済ませるというようなご時世なのかもしれません。しかしながらこの『とおりゃんせ』というわらべ歌(子守唄)に秘められた『怖さ』というか『悲しさ』、『はかなさ』と、だからこそ生きていることのありがたさについてもう一度かみしめてみたいと思います。 |  |

|

|

047 ずいずいずっころばし

04/08/10 |

|

最近わらべ歌の話題ばかりとなっていますが、このことを考え出すと切がありません。子供たちの単純な遊びのために唄われる唄とはいえ、意外な深い意味があったりするもの。というわけで、今回もわらべ歌。

江戸時代、17世紀前半の徳川家光のとき、お茶どころ京都の宇治から江戸に献上するため新茶を運んだといわれています。その行列はたいそう仰々しく、物物しかったらしい。その行列を『お茶壺道中』とよんだらしい。

このわらべ歌の『ずいずいずっころばし』はその模様をあらわしたものだという説があり、納得のゆくものだと思います。

お茶壺道中なるものに居合わせてはたまらないので、この行列がさしかかるとそれが行ってしまうまでどの家でも戸をピッシャンと閉め、息を潜めている。行列が抜けていったらまたさわげばいいのだけれど、ひっそりとした家の中で、俵の米をネズミが食ってチュウと鳴いたり、あわてただれかが井戸のあたりで茶碗を欠かせる音がしたり。行列が抜けるまでは、親が呼んでも動いてはいけません。『ゴマみそズイ』とは芋茎(ずいき)のゴマみそ和えのこと。

|

ずいずいずっころばしごまみそずい

ちゃつぼにおわれてとっぴんしゃん

ぬけたらどんどこしょ

たわらのねずみがこめくって

ちゅう ちゅうちゅうちゅう

おっとさんがよんでも

おっかさんがよんでも

いきっこなしよ

いどのまわりで

おちゃわんかいたのだれ

|

立春から88日経ったころ江戸時代のそこかしこは新緑が萌え、この上もなく美しい風景につつまれていたことでしょう。そんなうららかな陽気のなか、庶民には縁遠い幕府への献上物の行列なぞ馬鹿らしくて付き合っていられない。にもかかわらず、へたに屋外に居て粗相があっては『切捨御免』となりかねず、それではたまらないので、逃げ込む家のあるものはこのように息を潜めてひたすら行列が通りすぎるのを待ったというわけ。

当時、侍は威張り散らし、庶民はとばっちりを受けないように、長いものには巻かれて生活していたのだろうけれど、以外にこのわらべ歌のようにのどかなものであったのかも知れません。

ところでこの唄にあわせて行なわれる遊び方ですがその意味するところとは関係がないようです。

ちなみにそのあそび方は、何人かが円座し、片手を半握りして『茶壷』を作り差し出す。オニはその壺めがけて人差し指を差し込んでは抜き、唄にあわせて順番にめぐる。唄が終わったところで茶壷に指が差し込まれていた人が次のオニになるというルールです。

ひょっとするとこの唄を小声で唄いながら、親が子供とあそびながら『お茶壺道中』をやり過ごしたのかもしれませんね。 |  |

|

|

048 帰化生物

04/08/18 |

|

何らかの目的で、あるいは何かに伴って日本に渡来し、野生化してしまった生物のことを『帰化生物』といいます。その総数は優に200種類以上にのぼるといわれています。

農村部ではむかしからのシカやイノシシ、サルなどに加えて、ハクビシンやアライグマなどによる農産物の被害も増えており深刻です。

また帰化生物によって在来生物が駆逐されてしまっている例もあり、これも深刻です。ブラックバスなどは、当初予測をしなかった方法で全国に拡散してしまいました。本来おなじ水系以外には分布を広げるはずのない魚類でも、釣り人がレジャーのため軽はずみに放流することで、容易に拡散してしまう。

外来生物が日本に来て、在来の生物に危険を及ぼすのには、まずその旺盛な繁殖力による場合が多い。そしてその食性。たとえばブラックバスの場合、親が子育てをする性質があることと、カエルやネズミ、水鳥のヒナまでも丸のみにしてしまうというような貪欲ぶり。

身近なものとしてはその他に、ウシガエル、ミドリガメ、ライギョ、アメリカザリガニ、カダヤシ、ジャンボタニシ。植物ではセイタカアワダチソウ、マツヨイグサ、セイヨウナタネ、タカサゴユリ、シロツメグサ(クローバー)、シロイヌナズナなど。

道長の作業所のまわりにも自生している植物に、タカサゴユリというのがあります。テッポウユリと比べると花は似ているが、葉が細い。またヤマユリにある花びらの赤色の斑点がタカサゴユリにはないなど。

タカサゴユリは台湾が原産国とされています。それが観賞用の目的で明治末期か大正時代に日本に持ってこられた。その名前は台湾の高砂という地名にちなんでいるといわれます。

このタカサゴユリ、最近では雑草化し、その勢力分布をどんどん広げている。その理由として『温暖化』が挙げられます。テッポウユリとの交雑種もできています。

生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書、通称『カルタヘナ議定書』という国際法があります。日本も昨年9月に調印しました。この法律ではとくに遺伝子組み換え生物について述べられる場合がおおいのですが、外来生物が在来生物に及ぼす危険を避けるための取り決めを定めています。

先ごろ茨城県鹿島港で3種類の遺伝子組み換えナタネがその周辺で自生している事実が明らかにされました。さらに三重県四日市港などでも同様の事実が確認されています。これは大型船からの荷役や、備蓄用サイロからトラックに積込みされる過程、搬送途中などに起こる種子の『こぼれ落ち』によるものです。

外来生物が帰化するきっかけを大きく分けてみましょう。

・ |

楽しみ、趣味のために他の場所に移す

(ブラックバス、ニジマス、ブルーギル) |

・ |

ペットとして飼うのに飽きて捨てる

(ミドリガメ、ハクビシン、アライグマ) |

・ |

美しいため、雑草として駆除されずに生き残る

(タカサゴユリ、シロツメグサ) |

・ |

繁殖力が強く、気候が自生に適している。

(セイタカアワダチソウ、ブタクサ) |

・ |

除草剤をかけても枯れない

(除草剤耐性GMナタネ) |

カルタヘナ議定書の役割

世界中の古来からの在来種は、古来からその地方で培われ、人々の生活文化に深く根付いている。またその環境を維持してゆくための複雑で重要な生物相を形作っている。その環境に対して脅威を与えうる外来生物を防ぐための法律です。

しかしながらそれが遺伝子組み換え生物のように、未知の部分が多ければ多いほど、その扱いには十分すぎるほどの注意が必要です。

自然環境に対する影響ばかりでなく、その中で生活する私たちの生活環境(健康)にまでそれが及んでくるかもしれない。そんな疑いを解消できなければ、軽はずみに受け入れるべきではない。

遺伝子組み換え生物はその最たるものです。 |

台湾原産のタカサゴユリ(テッポウユリと比べると葉がかなり細い) |

|

|

049 菜種

04/08/26 |

|

世界の食用植物油の生産量は圧倒的に大豆が多く、次いでパーム、ヒマワリ、菜種、綿実、椰子、落花生、オリーブといった順だそうです。その他に順位とは関係ありませんが、ゴマ、コーン、べに花、アサ、エゴマ、ツバキ、クルミなど。

日本での食用の植物油の代表といえばなんといっても菜種と大豆、そしてゴマ。一番よく使われるサラダ油は菜種と大豆をブレンドしたもの。とはいえ、実際に植物油が食用に使われるようになる鎌倉期以前には用途といえばもっぱら灯明用で、ゴマや麻、エゴマなどが筆頭だったようです。9世紀中ごろにエゴマが搾油され、灯し用に販売された記録があるそうです。そのころには油は貴重品で、米の何十倍もの値で取引されたようです。

それが鎌倉期になって多くの油が生産されるようになって、揚げ物など食用にも使われるようになった。その嗜好も菜種からエゴマ、麻、綿実、ゴマなどとさまざまに変わっていったようです。江戸時代にてんぷらが現れるようになったころには、ゴマ油が主流であったようです。

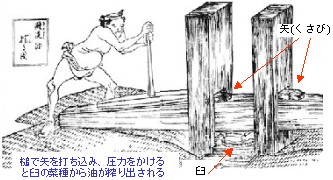

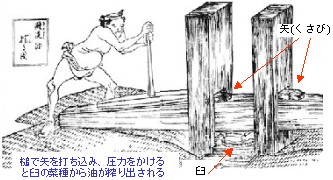

搾油の方法としては、いろいろな流儀があったようですが、菜種の場合手順はだいたい次のよう。鍋で炒った菜種を選別し、砕きそれを絞る。後に水車や蒸気、電気などの動力も利用されるようになりますが、江戸時代の上方では図のような方法で行われていた。二本の『立木(たつぎ) 』の間に処理の済んだ菜種を臼に入れ、その上に木を乗せ、さらに『矢』と呼ばれる楔(くさび)を打ち込むことで圧力をかけるという方法。なかなかすばらしい智恵、技だと思いませんか。

それぞれの地域には多くの搾油業者や油問屋が栄えましたが、明治、大正、昭和となり、食用油の需要が増えるにしたがって、地元産の油(地油)の供給が間に合わなくなる。そして安く大量な輸入原料とさらに効率的な製油技術の開発により、大量生産の時代へ。こうして地油の時代が終わってゆくのでした。

|

灘地方での搾油の様子(江戸時代) |

■新しい製油技術

揮発性の有機溶剤n-へキサンを加え、搾油することで製品の歩留まりを上げる。最後にn-へキサンを取り除いてできあがりということになりますが、この化学物質には発ガン性も指摘されています。

■遺伝子組み換えナタネも

さらに輸入の(とくにカナダ産)菜種にはかなりの高確率で遺伝子組み換え菜種が混入していて、これも問題となっています。今のところ豪州産ではその心配はないということになっているのですが・・・。

つい最近、日本の菜種輸入港周辺で、こぼれ落ちが原因で遺伝子組み換え菜種の雑草化が問題になっています。こういった種類の菜種が在来の菜種に交雑、混入するような可能性も、今後ないとも言い切れません。

しかしながら、安全で健康的な食生活を保ってゆくためには、かつてのように地元で採れた作物が地元の搾油、製粉、みそ醤油、酒などの製造業者によって加工されるという分業のすがたはまさに理想のかたちなのかもしれません。

あの300年も続いた江戸時代には『倹約令』などという、現代では考えられない政令が発せられることもあった。地産地消や身土不ニなどというような、わたしたち人間を含めた環境全ての健康を目指すのならば、経済の成長ばかりを追うのではなく、『農』を中心に社会がゆっくりと動いていた時代を見習う必要もあるのではないでしょうか。 |

|

050 美しき天然

04/09/01 |

|

その曲名よりもサーカスのジンタ(※)、チンドン屋のテーマでなじみ深い『美しき天然』。50歳を過ぎてしまったぼくなぞには、まさにそのイメージそのもので、ライムライトに写しだされる空中ブランコか、鳴り物と三味線、クラリネット厚化粧の旅姿の侍とオア姉さんを躊躇なく連想する。

1900年ころ、長崎県佐世保(当時も軍港だった)の海軍軍楽隊長だった田中穂積が設立されたばかりの女学校の生徒の唱歌として作曲したものだそうです。

今でこそその歌詞は半ば忘れられていますが、作詞は滝廉太郎の『花』を書いた武島羽衣というひと。実はこの曲はまず歌詞があって、それに曲をつけたといういきさつがあるそうです。

田中穂積は依頼された唱歌を作曲するにあたり、まさにこの詞に感激し、いつも親しんでいた佐世保の景勝『九十九(くじゅうく)島』の美しさを曲にあらわそうと、素直に思ったのでしょう。

ぼくはまだ九十九島を眺望したことはありませんが、佐世保市街北西の弓張岳山頂から望むそれはまさに絶景だといわれています。

佐世保港は当時も重要な軍港であったため、その関連施設や周辺の水域を一望できる場所への立ち入りが厳しく制限されていた。

九州観光、温泉地案内『よかとこBy』より |

田中穂積は軍人という役得で九十九島をはじめ、長崎のリアス式海岸の織りなすまさに『美しき天然』を、まるでワルツを聴くがごとく体感したことだろう。

『美』とはあまりにも圧倒的であり感動的、刹那的なもの。それこそまばたきの間にも変化し、消え去ってしまうものなのかもしれません。

その意味で『美』とはたとえその対象が物であろうと、時とともに流転し失せてしまう。それを体感するには、まさにそれを実体験するほかにない。だからして、かれはそれを詞と音楽にのせて生徒たちに喜びとして共感してほしかったのにちがいない。 |

田中の希望したとおり、この曲は女学校でも大いに唄われた。そして後にそれがメロディーとして人々に親しまれるようになる。おぼえやすく、親しみがあり、圧倒的に美しい旋律で人々の心をとらてしまう。

そしてさらにおどろくことに、『美しき天然』のメロディーは海を渡り、流浪の高麗人とともに朝鮮半島からロシア、沿海州、中央アジアにまで広められているそうです。そこではこの曲の題名もすでに無く、望郷の唄として歌い継がれているとのことです。

長崎の海と山の美しさがまるで音楽のように雄大で、ワルツのように移りゆき、そして限りなく刹那かったのとおなじく、人々の心にある望郷の念もまた、あまりにも美しく、切ないものなのにちがいありません。

|

1

空にさえずる鳥の声

峰より落つる滝の音

大波小波とうとうと

ひびき絶えせぬ海の音

聞けや人々面白(おもしろ)き

この天然の音楽を

調(しら)べ自在に弾きたもう

神の御手(おんて)の尊しや |

3

うす墨ひける四方(よも)の山

紅い匂う横がすみ

海辺はるかにうち続く

青松白砂(せいしょうはくさ)の美しさ

見よや人々たぐいなき

この天然のうつし絵を

筆も及ばずかきたもう

神の力の尊しや |

2

春は桜のあや衣(ごろも)

秋はもみじの唐錦(からにしき)

夏は涼しき月の絹(きぬ)

冬は真白き雪の布(ぬの)

見よや人々美しき

この天然の織物を

手際(てぎわ)見事に織りたもう

神のたくみの尊しや |

4

春は桜のあや衣(ごろも)

秋はもみじの唐錦(からにしき)

夏は涼しき月の絹(きぬ)

冬は真白き雪の布(ぬの)

見よや人々美しき

この天然の織物を

手際(てぎわ)見事に織りたもう

神のたくみの尊しや |

|

|

|