|

| 発電所へはテプコ館からバスで行きます。 |

|

|

| |

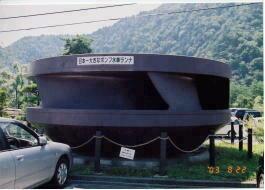

(セットになる発電機は、近くにある大町エネ

ルギー博物館に展示されています) |

|

|

|

| ダムの表面はごつごつした岩です。 これをロックフィルダムといいま す!! |

ダムの上から湖面を見ています。 | 発電所内部。奥に見えるオレンジ色の 設備が発電機です。 |

| |

9:00〜16:30 |

| |

事前に予約をする。 午前 … 9:00 〜 11:30 午後 … 13:00 〜 15:30 (4月下旬〜11月末までは毎日運行) |

| |

5月〜11月の期間中は無休。 12月〜4月の毎週月曜日(休日の場合は翌日)および年末年始 |

| |

無料 |

| |

あり |

| |

電車:JR信濃大町駅より車で15分 車:長野自動車道豊科I.C.より約1時間 |

| |

〒398-0001 長野県大町市大字平1904ー5 電話 0261-23-2152 FAX 0261-23-2153 |

| |

http://www.tepco-takasegawa.com |

| 揚水発電とは |

特に原子力発電は、一度運転を止めてしまうと再度運転を始めるには多大な時間がかかります。そのため、原子力発電は年中無休で運転をしています。

特に原子力発電は、一度運転を止めてしまうと再度運転を始めるには多大な時間がかかります。そのため、原子力発電は年中無休で運転をしています。