|

361 新天地 04/07/28 |

||||||

|

||||||

|

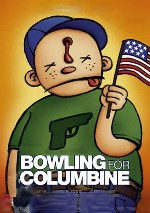

362 銃と米国 04/08/05 |

||||||

|

||||||

|

363 終 戦 04/08/18 |

||||||

|

||||||

|

364 オリンピック 04/08/18 |

||||||

|

||||||

|

365 生きる 04/08/26 |

||||||

|

||||||

|

366 ともだち 04/09/01 |

||||||

|

||||||

|

367 出戻り猫 04/09/08 |

||||||

|

||||||

|

368 報連相 04/09/15 |

||||||

|

||||||

|

369 眠る男 04/09/20 |

||||||

|

||||||

|

370 青春デンデケデケデケ 04/10/02 |

||||||

|

||||||