|

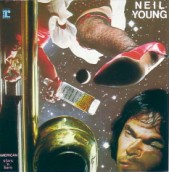

391 Like a Hurricane 05/03/10 |

||||||||||

|

||||||||||

|

392 ぼくは怖くない 05/03/17 |

||||||||||

|

||||||||||

|

393 誰も知らない 05/03/23 |

||||||||||

|

||||||||||

|

394 テープ 05/04/01 |

||||||||||

|

||||||||||

|

395 四月馬鹿 05/04/06 |

||||||||||

|

||||||||||

|

396 遺伝子組み換えナタネの自生 05/04/20 |

||||||||||

|

||||||||||

|

397 釣りばか教 05/04/22 |

||||||||||

|

||||||||||

|

398 音羽の猫 05/04/27 |

||||||||||

|

||||||||||

|

399 悲劇のバンド 05/05/04 |

||||||||||

|

||||||||||

|

400 どですかでん 05/05/10 |

||||||||||

|

||||||||||