581 巷にあふれる遺伝子組換え

12/12/26 |

| 第一種使用: |

| それにあたっては、近隣のほ場の作物にGM汚染などの影響を及ぼさない(国が定めた)措置をとり、国に申請し、承認を受ける必要があります(例:隔離圃場) |

|

|

582 守り伝えること

13/03/02 |

|

むかしは地域に必ずあったのに、今ではなくなってしまった産業を挙げるとたくさんある。鍛冶屋、麹屋、せんべい屋など。鍛冶屋では、刃物をはじめ、鍬などの農機具の製作、刃先の焼入れ、研ぎなど。麹屋では、みそなどを仕込むときの麹づくりなどなど。時代の流れで廃業し、今では忘れ去られてしまっている職種もめずらしくない。

ぼくが幼少のころ、父親のいなかでは、せんべい屋に米を持っていき、しょうゆを塗ったポンせんべいと交換していた。そのときの醤油の香ばしい香りが今でも忘れられない。

先日、旧幡豆郡一色町(現西尾市)にある、むかしながらの製油所『ほうろく屋』を訪問させていただいた。途切れかけた先代の技術と機材を受け継ぎ、新たに2012年、製油所を開設。作業には大量生産の技術とは違って手間はかかるものの、そのこだわりから、品質の良さについては他に比類がない。焙煎についても、通常はたくさんの油を得るために高温で行うので、脂質、樹脂の遊離、脂肪酸、色や臭いの発生などの問題が起こってしまう。対策として、湯洗い、苛性ソーダによる中和、脱色のためのペントナイト(白土)による沈殿とろ過、さらに脱臭などの工業的な処理を行う必要がある。効率は悪いがほうろく屋では、ろ紙で雑物をろ過するだけで良質の油がえられるよう、こだわりの方法・受け継いだ機具を使っている。美しい黄金色のおいしい菜種油を分けていただいてきた。

また先日、長野県下伊那で農業をしている井上時満さんという方の指導で、醤油の絞り作業を体験させていただいてきた。味噌の場合、仕込んで後は時期を待ち、使うだけなのだけれど、醤油の場合は素人では絞る作業が難しい。まず絞り器が必要。もし絞れたとしても、雑味や風味の劣化の原因になる、アクや雑物を取り除く必要がある。現在では珪藻土によるろ過をしてしまうけれど、本当のおいしさのためには火入れという職人作業が必要。アク取りには火加減が肝要で、さらに塩度の調整なども加熱中に行われる。あとは冷めてからのオリ下げ(沈殿)。

現在、このような醤油の絞りを旅をしながら出張で行っている職人は、全国でも数えるほどしかいない。これもまた、貴重な文化であり、続け守る以外に保存する方法がない。

古来から伝承されてきたさまざまな職人文化。その多くが、生産の効率、経済性といった合理化のおかげで消え失せてしまってきた。それを挙げたらきりがなく、ぼくの記憶の中でも数多ある。

かつて地元にはいろいろな産業があった。その多くは原料となる農産物を持ち込んで、その手間代を差っ引いた量の加工品と交換したり、ほとんどすべての生活物資の供給から維持管理までできたもの。今ではそのほとんどが大手企業に代わられ、買って使い、捨てるという行為で完結されてしまう。

環境にやさしいとか、循環型とか言うけれど、売ったものは修理・手入れして大切に使う。そのための人のつながりもまたしかり。日本有機農業研究会の創始者一楽照雄は『産消提携』という言葉を使っている。生産者と消費者の提携という有機的なつながりこそが有機の本質なのだということ。循環だ、エコだという前に、その本当の意味についてもう一度考えてみたいと思う。

|

|

←ほうろく屋の伝統的搾油設備

時さんの醤油教室→ | |

|

|

583 コーンシロップ

13/03/23 |

|

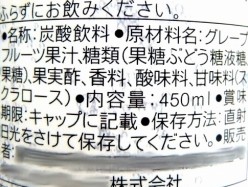

最近、炭酸飲料やジュースなどの甘味に糖類(ぶどう糖果糖液糖など)という表示が目立ちます。反面、砂糖の表示が減っています。この糖の原料はとうもろこしで、主な生産国は昨年2012年では米国で約3億トン。次が中国で、最近その生産量を大きく上げてきていて約2億トン。あとはブラジル、アルゼンチン、ウクライナと続きますが、その3つの国の生産量をあわせても2位の中国には遠く及びません。

このような甘味料をコーンシロップともいいます。とうもろこしといっても、日本人がイメージするスイートコーンとは違って、デントコーンのような甘味の少ない原料用コーン。食品工業用に使われるのはおもにデンプンなので、害虫の付きにくい、栽培の楽な種類がほとんどで、害虫抵抗性や除草剤耐性などの遺伝子組換え品種が85%を占めています。成分はデンプンが70%、タンパク質8.3%、油分4%、その他(水分、繊維)。デンプンや油を採った残りは家畜の飼料として使われ、廃棄される部分はほとんどありません。非常に経済的な原料作物です。

とうもろこしからできるデンプンはコーンスターチと呼ばれ、ほとんどが食品工業用に使われます。日本国内でのデンプン需要は300万トンほどですが、その約85%を輸入とうもろこし由来のコーンスターチが占めています。あとの15%は国内のいもでんぷん。とうもろこしには輸入関税を掛けない代わりに、コストのかかる国産ジャガイモ、サツマイモの保護目的で、輸入とうもろこしに調整金を課す制度が取り入れられています。

コーンスターチの利用は糖類の製造に65%、紙や接着剤に22%、ビール用4%。

異性化糖

近年、ますますコーンシロップ(異性化糖)の利用が増えています。砂糖のように結晶しにくいため、家庭用にはほとんど利用されません。反面、業務用には使いやすく、安価なため、清涼飲料水への需要が高くなっています。とくに炭酸飲料。

ぶどう糖の甘味度は砂糖を100とすると70前後。そして果糖は150前後と非常に高い。ただし、果糖は40℃以上の高温では甘さを発揮できません。さらに熱に弱いため、冷やして飲むソフトドリンクの甘味に威力を発揮します。

異性化糖は、含まれるぶどう糖と果糖の割合で呼び名が変わります。

・ぶどう糖果糖液糖:果糖含有率が50%以下

・果糖ぶどう糖液糖:果糖含有率が50%以上、90%以下

・高果糖液糖:果糖含有率が90%以上

・砂糖混合・・液糖:砂糖を10%以上加えた液糖

ぶどう糖と果糖の割合により、用途に応じた配合のものが使われます。

糖は肥満の原因

糖は小腸までにぶどう糖、果糖などに分解され、さらに吸収されます。エネルギーとして使われますが、余った分は肝臓や筋肉に脂肪として蓄積され、肥満要素となります。とくに米国では、この安いコーンシロップが炭酸飲料に多量に使われ、肥満の原因となっています。また、糖は吸収速度が速いため、高カロリーなのに満腹中枢を満たしにくい。そのため、さらなる食欲に拍車がかかり、肉などの高タンパク、高脂肪の食品を食べてしまうという悪循環が起こってしまいます。結果として、糖尿病、高血圧、心疾患などの成人病の原因となってしまう。ガンなどもその中に入るのではないでしょうか。

|

コーンシロップの普及によって、炭酸飲料などのドリンクの生産コストは飛躍的に引き下げられています。また、その消費を促すコマーシャルも留まるところを知りません。消費もまた増えるばかり。

万能穀物とうもろこし

安いコストで高い利益を生むとうもろこしですが、バイオエタノールの生産にも拍車がかかっており、過剰生産にもかかわらず反対に高騰も。安い食材が世界の飢えを救うこともなく、ひたすら食品産業や投資家ばかりの利益にしか貢献していません。日本では砂糖の消費は頭打ちですが、米国からすればコーンシロップの大量消費国として有望な顧客でもあります。

日本も米国とおなじく、糖の大量消費国とならなければいいのですが。農産物に関する国際的なつながりについては、食の安全と農を守る意味でも、慎重にならなければなりません |  |

|

|

584 母ちゑ子逝く

13/06/18 |

|

母ちゑ子が5月24日、朝5時、逝ってしまった。86歳。幼い頃、病弱に育つ。戦後、満州から復員した、今は亡き夫常一と結婚。長女節子、そしてぼくを産んだころには結核を患うなど、決して長生きはしないだろうと、本人も思っていたにちがいない。

母が結核のころ、世の中は終戦後間もない頃で、常一は会社に勤めていた。給料をまともに受けられない有様であった。家計の苦しい中、家事育児もままならず、それを家政婦さんに委ねなければならなかった心境は、さぞ辛かったと思う。

それでも、当時特効薬であった抗生物質のおかげで結核を克服。以後、きゃしゃな身体に持ち前の気力で、化粧品のセールスをするようになる。一軒一軒をセールスしてまわることは、一人っ子でわがままに育ったちゑ子には大きな試練であったと、その辛さを後に語っていた。幸い、多くの人に可愛がられ、それを一生の仕事にすることができた。

常一が17年前他界後も、病気と縁が切れたわけでもなく、大腸がん、乳がんとこれまた大病を患うも克服したのだった。さらに平成20年の秋、大腿骨頚部骨折、手術。三ヶ月ほど入院・リハビリ。その後、ひとり住まいの岡崎からぼくの住む音羽に移り、同居。この年、母82歳。この歳で自動車の運転はしなくなり、あまり遠くへ出かけることがなくなった。化粧品のセールスもしなくなってしまった。けれど、音羽の自然に囲まれ、水彩画を描く機会も多くなり、身の回りの風景などたくさん描き残した。

音羽に移った後にも、頚椎の圧迫骨折を2回経験。そして、今年正月ころにもその兆しがあり、冬の寒さも厳しいことから、短期を目途に老人ホームに入所もした。春になったらまた音羽に帰ろうと思っていたけれど、高血圧で病院のお世話になってしまい、とうとう帰れずじまいになってしまった。

大正15年11月の生まれ。戦争で疎開もし、空襲で家も失い、恐ろしい時代も経験した。戦後の貧しい時期も、幾たびも大病も経験。けっこう波乱に満ちた一生だったといえるかもしれない。 |

5月23日は折りも折、夫常一の命日、と同時に、ぼくの長男の遅ればせながらの結婚式だった。母はその式に出られず、残念がっていたもの。その日の夜、結婚式の報告と見舞いを、ぼくの連れ合い、姉夫婦の4人で母のところに行った。そのときの母の喜びの笑顔が忘れられない。

食欲がないと言っていた。アイスクリームが食べたいと、買ってきて食べさせた。後は明日また食べようと、ナースステーションの冷凍庫に預けておいた。「明日また来るよ」とぼくらは帰った。翌朝4時には、看護婦さんに管でおしっこをとってもらった。そして、5時の見回りのときにはもう、息がなかったとのこと。だから、ぼくらは母の死に目に会えなかった。5時といえば、常一が逝った時刻。ほんとは常一の命日23日に逝きたかったのだろうけれど、孫の結婚式の終わるのを見届け、常一との再会に望んだのかもしれない。

日に日に、淋しさが募る。親不孝な息子。面白可笑しくしてやればよかったのに。やはり別れは辛いものと、つくづく思い知る。 |  |

花が好きでした |

|

|

585 母の形見

13/07/03 |

|

2013/5/24 母ちゑ子が逝った。物持ちのよい母ではなかったものの、本人の所有していたいろんなものがあり、それをどのような思い入れで手元に置いていたのだろうと推測するにつけ、いかばかりであったのだろう。

まず日記。母が居た部屋には、多くの日記帳、ノート、手帳があった。最近のものから、終戦後、夫常一と出会う前のものまで。おそらく、それ以前のものもあったのだろうけれど、戦災で焼けたりなにかで残っていない。それぞれの日記帳には番号が書かれていて、自分で取り出しては過去を振り返っていたのか、後々、ぼくらが母をしのぶ折、わかりやすいようにしておいたのか、きちんと整理がしてあった。

第一巻はさすがに少女趣味的な内容となっているものの、以後、結婚して二児の母となり、結核を患い・・となるにつれ、現実味のあるものとなっている。

とにかく書くのが好きなので、何年か前、誕生日だか、母の日だかに、手作りのセルロイド製ボールペンに名入れをしてプレゼントした。母はその派手な柄のボールペンがこの上なく気に入った様子で、いつも手帳に差していた。余裕のインク換芯も交換するほどに愛用していた。

このボールペンをぼくの姉に形見にと思ったら、回転繰り出し式のクリップの付いた上部が外れて抜けてしまう。これはいけないと、瞬間接着剤で修理・・・と、間違ってくっつけてしまった。動かず、芯が出てこない。完全に固着し、取り返しが付かない。

仕方なく、製造元を探してみると・・、なんとたった一人の工房『加藤製作所』のご本人はすでにお亡くなりになっていたのだった。修理もだめなら、代わりの品も、インターネットで探し回ったけれど、売れ残っているものはもうなかった。ましてや、母のと同じ柄のものなぞ見つかるはずもなく。

一軒の店をインターネットで見つけた。大阪市中央区の小野万年筆という小さな店。何とかしてくれるかも知れない。という期待で事情をお話してみたところ、なんとこちらの意向を受けていただけたのでした。とはいえ、修復はできないため、よく似た材料を探し、本体の半分を作り直すというもの。

しばらく経って、待ち望んだ品が届いた。荷物を開けてみると、ちゃんとよみがえった母ちゑ子の形見の手作りボールペン登場。ほっと胸をなでおろす。本来ならできない修理をしていただき、ほんとうにありがたいと思うのだった。今回名入れは姉の節子にしてもらった。

|

セルロイド製のペンは他にも名の知れた会社からも発売されている模様。しかしながら、おそらく、多分、絶対に今回のような依頼は聞いてもらえなかっただろうと思う。むかしはいろんなものが手作りだった。だから、いろいろ考えて決意して買い、大事に使って、壊れたら修理して使った。ぼくの住む町にも、ちゃんと修理してくれる職人が必ずいたし、それがあたりまえだった。

安いからだとか、古いものは新しいものに対応していないとかで修理ができない。さらには、大事に使っていても使えなくなってしまう。エコだとか言いながら、結局は大事に使っていたものを買い替えさせようとする。ぼくらの漬物店・道長も時代遅れといわれてもいい。職人の店として続けてゆきたいと思う。 |  |

鮮やかな模様 |

|

|

586 カテーテルアブレーション

13/08/05 |

|

ぼくの心臓に不整脈があることは以前から知っていたし、自覚もあった。春に人間ドック検査を受けた。近くの病院で心電図をとるように勧められた。今まではちょっと遠くのHクリニックにお世話になっていたのだけれど、そこでは大して心配することはないということだった。けれど、最近、近くにできたAクリニックに相談に行くと「カテーテル手術したほうがいい」とはっきり言われてしまった。「紹介状を書くから、とりあえず市民病院へ行ってください」。

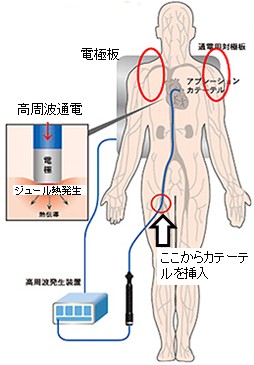

折も折、我が豊川市民病院は5月に新築移転ということで、すばらしい病院へと変身したのだった。これまではカテーテル手術のための施設が1つしかなかったため、緊急時にしか使えなかった。新築にともない、もう1室できるというので「やりませんか」というS医師の一言。切開するわけでもなく、足の付け根の静脈血管から細い管カテーテルを心臓に向け挿入し、その管に用途別の道具を通し、治療手術を行うというもの。ごく気楽に受けられますとのこと。こんな経験なかなかないし、これが生活改善にもつながるなら、やってみてもいいか。というわけで「はい」と言ってしまったのだった。

ぼくの場合、不整脈と心房細動(左心房が細かくけいれん)を改善するため、背中に電極板を当て、心房の内側から電極を当てて高周波が発生する熱で、不整脈や細動を起こしている神経を殺してしまうというもの。担当医師の説明では、気軽に受けることのできる手術です。「今回は4時間くらいかかります」。

7/12(金)。ぼくの記憶は、お尻にも麻酔の注射をします・・・、のあたりまでしか(それ以前に、第一段階の麻酔を注射されていた)。ただし、手術室で、鼻から温度センサーと人工呼吸用管を入れようとしたが、ぼくの鼻孔が狭いため通らず無理をしたおかげで、鼻から割箸を突っ込まれたようなガツンという感覚が2回(これはかなり強烈)、断片的な記憶として残ったのだった。なんとそれが500ccの出血だったそう。手術はなんと5時間、焼灼140箇所とかなり大掛かりだったことを後で聞き、驚いてしまった。

|

麻酔を効かせすぎたため、ぼくが眠りから醒めたのは夜中の看護士さんの「石川さん!」の掛け声の時だけで、それ以前のことは何も覚えていない。

5時間の手術後、病室に帰ってきたぼくに連れ合いが声をかけるのだけれど、薄目を開けて返事をするだけで、また昏睡を続けるという状態であったそう。14日明け方、焼灼した左心房のあたりに鈍い痛みで眠れず、鎮痛剤を飲ませてもらった。

兎にも角にも、気楽にカテーテルアブレーションというけれど、個人差により、そうでない場合もあるのではないかしら。鼻の孔が広い狭い。カテーテルを通す血管が太い細い。気管支が強い弱い。などなど。条件の合わない人にはかなりハードな手術にもなりかねません。その証拠に7月末に掛かってしまった夏風邪では、熱がなかなか下がらず、下がっても身体が重く、完治などとは程遠く、一週間過ぎてもまだ治らない。少なくとも、身体への負担は個人差こそあれ、ぼくには大きかったのだと思う。

でも、カテーテルアブレーション、おかげで心臓の動きはよくなりました。まず、細動がなくなった。不整脈も、まだ完全ではないけれど、かなり改善しました。

主治医のS先生。これで治らないようなら、もう一度やりましょうと言うけれど、ぼくの場合、ちょっと考えてしまう。5時間の手術はぼくにはきつかった。 |  |

|

|

587 自転車旅行

13/09/20 |

|

思い出とは、時が経つとそのときの感情は以外にも薄れたりすることが多い。情景、状況など、視覚的には以外にもはっきりと記憶していても、そのときの気持ち、感情など、何を思っていたのか、はたまたそのときどこにいたのかなど、気の遠くなる時間が経過した今ではおぼろげであったりするもの。

ぼくが19歳、学生の夏『ユースホステル(YH)研究会』というサークルに参加。YH運動は20世紀初頭、ドイツのリヒャルト・シルマンにより立ち上げられた、青年たちが旅をするための安くて健全、簡素な宿泊施設のネットワーク。ぼくも、勝手気ままな旅をしたいというのがYH研究会に参加した理由。でも、ほとんどは当時流行の学生運動みたいなことばかりしていた。

夏休みにアルバイト。質流れで(お金もないので)中学生が乗るような、決して軽快とはいえないけれど外装5段変速車購入で自転車旅行敢行。行先は、能登半島。名古屋近郊に住む同行者の家から滋賀県賤ガ岳→福井県敦賀市→東尋坊→石川県羽咋市→輪島市→富山県穴水市→岐阜県高山市→自宅という行程、約950km。

自転車旅行のいいところ。最低限の機械化で、徒歩とは比にならないほど遠くに行ける。風を直接感じ、マイペースの旅ができる、など。とはいえ、すべて人力に頼るため、上り坂、向かい風なぞ、自動車では想像もつかない、この上もなく苦労との闘いとなる。いよいよ坂を登り始めるが、もうもどることはできない。もどればすでに通り過ぎてきた幾多の登り坂があるばかり。ただひたすら進む。これが旅というものかも。

灼熱の太陽。焼けんばかりの舗装路。同行者とはいつの間にか別行動で一人旅。延々とつづく道。重い荷物。ただペダルを回す音。いち、に、いち、に。そのうちにどこからか歌声が聞こえてくる。その声の主はなんと自分で、♪♪どこかで〜 だれかが〜 きっと待って〜 いてくれる〜♪♪ と聞こえたかと思えば、♪♪帰りた〜い 帰れない 帰りたい 帰れない♪♪ ときつい傾斜道につぶやくような歌声。

そんな道中、ぼくは一体何を考えていたんだろう。はじめのうちはいろんなこと。わが恋するひとのことか、はたまたこれから行き連れるだろう見知らぬひとたちのこと。冷たいスイカ、カキ氷。苦し紛れにひたすらペダルを漕いでいると、そのうちに考えることが面倒になり、さらには薄れてゆくのだった。余分なことを考えないで済む分、心はいつの間にか無我夢中、則天去私、傍若無人、天下泰平、神社仏閣。そのうち、いつの間にか苦しさは薄れ、クライマーズハイとなってゆくのだった。

|

朝、出発すれば次の宿までは勝手気ままの一人旅。八百屋の店先でかじったトマトの美味かったこと。YHで会ったちょっと可愛い女の子との甘酸っぱいひと時。ずっとひとりだけど、やっぱりいろんな人との出会いがあった。ただただ走り続ければ、観光名所や旧跡ももうどうでもよく、止まるのは休むときだけ。

当時、越前若狭を海沿いに開通したばかりの国道305号線を走行。自動車なぞとほとんど行き逢うことのない、なめるようなここちよい舗装路をただひとり黙々と走ったもの。

暑いあの夏。はてしなくつづく道。行く手に現れる逃げ水。それを追うようにひたすら走る。灼熱の太陽。したたる汗。あれだけ暑(熱)かった旅空なのに、なんとなく暖かな若き日の思い出。 |

越前海岸(国道305)1971年8月 若い!!

越前海岸(国道305)1971年8月 若い!! |

|

|

588 明かりを灯す人

13/12/16 |

|

『明かりを灯す人』という映画を見た。キルギス・仏・独・伊・蘭合作で、監督(兼主演)はアクタン・アリム・クバド。圧倒的に美しいキルギスの空、水、そして心を映し出したすばらしい映画。

キルギスは北にカザフスタン、東に中国、他にタジキスタン、ウズベキスタンに国境を接する、6つの国からなる共和国。1980年代後半、ソビエトのペレストロイカからソビエト崩壊、ベルリンの壁崩壊、中国天安門事件など連鎖的に起こった民主化運動があったけれど、キルギスも1991年、ソビエトから独立。その後も不安定な状況が続き、政権の入れ替わりが激しい。そのような国の情勢の中にあって、この映画の設定、意図するところは非常に微妙で、しかも象徴的。

ある村に電気屋さんがいる。村の若者は都会に出てしまい、年寄りや女子供ばかりが残され、貧しく暮らしている。電気だけはこの村にも届けられて入るものの、その電気料金さえ払えない家が多い。

ミスターライトと呼ばれるその電気屋は、そんな貧しい人たちの味方。電気のメーターを改造したりし、電気料金をごまかす手伝いもしてしまう。こどもが木に登って降りられなくなっていれば、仕事を放り出してでも駆けつけるほど。

電気屋には夢があった。村の近くの風の通り道にたくさんの風車を作り、発電機を取り付け、電気を自給しようというもの。ところが、地域の経済を握ろうと、村の政治と経済を我が物にしようとたくらむ人物がいる。電気屋の風力発電に目をつけた村出身の資本家。電気屋に協力を約束するが、所詮それはビジネスの道具でしかなく、中国人資本家を呼んでの接待は、あまりに破廉恥極まりないものだった。腹を立てた電気屋はその場をぶち壊してしまう。その後、暴力による制裁が電気屋に対して行われるのだった。

世の中にエコだと言われ、そうだと思い込まされている原発。あるいは巨大風車による風力発電などなど。それらのフタを開け、経費の計算をしてみればエコなどとは程遠く、烏合の民衆にとって、実はデメリットのほうが大きい代物であったりする。なのに、それはほんの一握りのやからには美味しすぎるほどのビジネス。しかも、ひとりひとりの庶民が生み出そうとする利益とは比べ物にならないほどの巨万。皮肉にも、その富は庶民の血と汗によるものであったりする。

天才物理学者アインシュタインの言葉に『すべての人は、目に見えない笛吹きの曲に合わせて踊っている』というのがあるけれど、なんともやるせない気持ちにさせられてしまう。世の中に『善意』があり、その集積の結果として社会が動いていると思いたい。歴史が物語るとおり、世界はいつも目に見えない何かの力によって、あたかも理路整然と粛々と動いている。

|

| キルギスでは2005年に『チューリップ革命』。その後も国家体制が二転三転する中でこの映画は作られた。人々の善意は、あらゆる事情があれ、状況があれ、ただただひたすら、弱いものに向けられる。世の中は、わけのわからない力によってなどでなく、実は『善意』によってこそ動いているのだ、とこの映画は語っている。映画の最後でクバド監督は「孫たちに捧げる 彼らが幸福であるように」と結んでいる。 |  |

| キルギスの水、空、草原はあまりに美しく表現されている |

|

|

|

589 日本、大丈夫?

14/01/04 |

|

昨年夏、風邪がきっかけで体調を狂わせてしまい、10日ほど仕事ができない状況がつづいてしまいました。そしてその後、今度は腰から足にかけての痛みに見舞われてしまいました。夏から秋にかけては何とかしのげたものの、年末以降の厳冬期には相当な痛みとなり、歩行にも支障をきたすほど厳しいものに。

仕方なく、地元にある治療院に相談。これは脊椎管狭さく症(脊椎の中を神経が通る管が狭い)が原因でおこる坐骨神経痛と言われてしまった。もともとぎっくり腰を患った経験は豊富ではあるものの、このような継続的な厳しい痛みは経験したことがありません。

治療院氏、治す方法は自分の背骨を囲む筋肉と腹筋を強化し、神経への圧迫を和らげてやるしかありません、とのこと。とはいえ、痛みもピークの厳寒期。筋トレどころではありません。できることは立ったりしゃがんだりのスクワット運動と、愛犬キクを畑まで連れて行ってボール遊びをしてやる程度。ひたすら耐えるの日々。

このままではいけないと、治療院氏に相談したところ、鍼麻酔をしていただくことに。痛いのは腰から足首にかけて広範囲のため、毎回の治療で1ヶ月ほどかけて局所を一箇所ずつ施術していただいた。微妙なヶ所に鍼を刺し、低周波の電気を流し刺激する。けっこう『来る』という実感のある刺激。

その効果はなかなかのもので、1ヶ月ほどの間にかなり改善。これなら室内での筋トレ、ストレッチも頑張れるぞというわけで、治療院氏にすすめられたメニューを朝晩実行。最初のうちはハードに感じた筋トレ・ストレッチも次第に楽になり、さらに多くの時間をかけられるようになってきた。

それにプラス、ダイエット。食べることの好きな自分だけど、最低限できることといえば『間食』おやつを抜くこと。三度の飯だけは腹八分プラスαでお許しください・・・。

それで今、けっこうよくなってきました。寒さがぶり返しているこの3、4日だけど、これは何とかいけそうという実感。治療院氏も、ぼくの努力を認めてくださった様子。これなら何とかなるんじゃないかと希望が持てるというもの。

1ヶ月ほど前まで、悶々とする日々だった。人生ではじめて、残念な冬だったと思う。ちょっとの距離でさえ歩いたり、長時間立っていたりする用事はすべてキャンセルしたほど。こんな時間を過ごすのは、とにかくいや。絶対に直す、と念じたもの。

これから春になり、夏、秋と、寒くない季節到来。この時期をバネに、健康な身体にもどりたい。今年で63歳となってしまう自分。まさかこんな年齢になろうとは思いもよらなかった。とこれ実感。子供のころ、今の自分を見たら、きっとおじいさんと呼んだであろう年頃になってしまった。

仕事もからんで、いろんなことがうまくいかない毎日だけれど、それもまたけっこう楽しい。坐骨神経痛という、思わぬ災難に見舞われた昨今だけれど、それもまた与えられた試練なのかもしれません。いろんなことを無為に過ごしてしまったかもしれないこの数ヶ月だけれど、その経験を糧に、これからを頑張ってゆこうと思っているのでした。

|

|

|

590 坐骨神経痛

14/03/08 |

|

昨年夏、風邪がきっかけで体調を狂わせてしまい、10日ほど仕事ができない状況がつづいてしまいました。そしてその後、今度は腰から足にかけての痛みに見舞われてしまいました。夏から秋にかけては何とかしのげたものの、年末以降の厳冬期には相当な痛みとなり、歩行にも支障をきたすほど厳しいものに。

仕方なく、地元にある治療院に相談。これは脊椎管狭さく症(脊椎の中を神経が通る管が狭い)が原因でおこる坐骨神経痛と言われてしまった。もともとぎっくり腰を患った経験は豊富ではあるものの、このような継続的な厳しい痛みは経験したことがありません。

治療院氏、治す方法は自分の背骨を囲む筋肉と腹筋を強化し、神経への圧迫を和らげてやるしかありません、とのこと。とはいえ、痛みもピークの厳寒期。筋トレどころではありません。できることは立ったりしゃがんだりのスクワット運動と、愛犬キクを畑まで連れて行ってボール遊びをしてやる程度。ひたすら耐えるの日々。

このままではいけないと、治療院氏に相談したところ、鍼麻酔をしていただくことに。痛いのは腰から足首にかけて広範囲のため、毎回の治療で1ヶ月ほどかけて局所を一箇所ずつ施術していただいた。微妙なヶ所に鍼を刺し、低周波の電気を流し刺激する。けっこう『来る』という実感のある刺激。

その効果はなかなかのもので、1ヶ月ほどの間にかなり改善。これなら室内での筋トレ、ストレッチも頑張れるぞというわけで、治療院氏にすすめられたメニューを朝晩実行。最初のうちはハードに感じた筋トレ・ストレッチも次第に楽になり、さらに多くの時間をかけられるようになってきた。

それにプラス、ダイエット。食べることの好きな自分だけど、最低限できることといえば『間食』おやつを抜くこと。三度の飯だけは腹八分プラスαでお許しください・・・。

それで今、けっこうよくなってきました。寒さがぶり返しているこの3、4日だけど、これは何とかいけそうという実感。治療院氏も、ぼくの努力を認めてくださった様子。これなら何とかなるんじゃないかと希望が持てるというもの。

|

1ヶ月ほど前まで、悶々とする日々だった。人生ではじめて、残念な冬だったと思う。ちょっとの距離でさえ歩いたり、長時間立っていたりする用事はすべてキャンセルしたほど。こんな時間を過ごすのは、とにかくいや。絶対に直す、と念じたもの。

そして、春4月が到来しようとする今日、なんと、かなりの回復ぶりということになってきました。寒くない季節になってきたということもあるけれど、この状況にはおどろきとともにうれしさもひとしお。この機会をバネに、健康な身体にもどりたい実感。

身体の痛みが原因で、いろんなことがうまくいかない毎日だったけれど、それもまた与えられた試練なのかもしれません。いろんなことができずに過ごしてしまったこの数ヶ月だけれど、その経験を糧に、これからを頑張ってゆこうと思う。 |

治療院氏の手(まさにゴッドハンド) |

|

|