031 ダニーボーイ

04/03/10 |

|

アイルランド民謡といえば、世界に親しまれているたくさんのメロディーがあります。『蛍の光』『庭の千草』『アイルランドの子守唄』などありますが、その中に『ダニーボーイ』という曲があります。

『ダニーボーイ』の詞は1910年、イギリスのフレデリック・ウェザリという人によるもので、アイルランドで採譜され、1855年に出版された(当時はレコードがなかった!)歌集のなかの『ロンドンデリーの歌(Londonderry’s Air)』というアイルランド民謡にその詞を付けたものだといわれています。

美しいメロディ-と戦争を悼む母親の切なる願いの歌として、世界中で親しまれているのですが、もともとこの曲にはアイルランドの独立運動のための闘いに行く息子を悲しむ歌詞がつけられているのです。

『ロンドンデリーの歌』の中では、やはり母親が独立運動のため、亡き父親と同じように命を捧げようとする息子のために悲しむ。そしてそんな息子を誇りにも思う母親の心が歌われている。

このロンドンデリーの歌のメロディーが作られたのは、17世紀ごろだといわれている。そしてその歌詞に登場する実在の人物は18世紀後半を生きた活動家であることから、この歌の詞は作曲されてから100年ほど経って後につけれられたものということになる。

現在の英国には古くからケルト民族が住み着いていたのですが、大陸からの異民族に追いやられ、かろうじて西の果てアイルランド島に。しかしながら英国の侵略は執拗に続き、17世紀はじめには植民地にされてしまう。さらには16世紀の英国の宗教改革で国教がプロテスタントに定められたのも、対立が激化する原因ともなっている。

|  |

ダニーボーイ

ああ、我が子ダニー、笛の音がよんでいる

谷から谷へ、山をめぐり

夏が過ぎ、そしてバラの花が散り

おまえは行かなくては、そして私は待つ |

けれども、おまえはきっと夏の草原に帰ってくる

それとも、谷が静かに白い雪に包まれる頃

だから私は日差しの中で、木陰でお前を待っている

ああ、ダニーボーイ、愛するわが子 |

|

もしお前が帰ったとき、花たちが死んでしまい

わたしも、もうおそらく死んでしまっていたら

帰ってきたお前は、そこに眠るわたしに気付き

ひざまづき、祈りをささげておくれ |

もしお前が忍び足で来たとしても

私にははっきりわかってしまうのよ

そこでわたしはあたたかく、たのしい夢を見るわ

もしお前がわたしを愛しているといってくれるなら

お前が私を目覚めさせてくれるそのときまで

私はそこで安らかに眠っています |

|

第二次世界大戦後、アイルランドは北アイルランドを残して独立を果たしますが、以後、北アイルランドは紛争のるつぼと化すことになります。

こうした背景からわかるとおり、アイルランドと英国との関係は、中東パレスチナとイスラエルの争いに匹敵するほどにきびしいもののようです。そしてここでも優位に立つ側と劣勢とのあいだでの一方的な制圧の歴史があります。その要因となっているのは人種と宗教です。

そういった状況の中で、『ダニーボーイ』も『ロンドンデリーの歌』もどのようなときに歌われたのでしょう。闘いへの意識を高揚させるような曲調でも詞でもありません。いずれの歌も戦争や闘いにおもむく若い息子への愛惜の念と、にもかかわらず正義のためには争いも仕方のないこととして納得する母親の心を切々と伝える歌です。

日本の民謡にはこういった内容のものはないような気がします。また戦時中の唱歌にしても同じで、このような歌は意味がなかった。しかしながら戦地での軍歌の替え歌などでは、その辛さ、苦しみを歌ったものがあり、それらは余りにも暗い。勇ましさを表現したメロディーも詞が変わるだけで悲壮感あふれる歌になってしまったりするものです。そしてそれらの歌は戦地で密かに歌われた。いずれにしても、闘いを悲しむ歌はおおっぴらに歌われたわけではないでしょう。正義という名目とは裏腹に、現実は悲しみを生み出す戦争に対する憎悪の念を歌っている。それが戦争に対する人々の切なる本音のねがいとしてある限り、『ダニーボーイ』は世界中で歌い継がれて行くのでしょう。

|

032 唱歌『旅 愁』

04/03/17 |

|

むかしから親しまれている唱歌に『旅愁』というのがあります。これは米国のオードウェイという作曲家の曲に、犬童球渓(いんどうきゅうけい)、本名進蔵という熊本県生まれの音楽教師が作詞をしたもの。

それにしてもこれほど日本で親しまれている唱歌なのに、その詞を見るにつけ、なんとわびしく、さびしいのでしょうか。ぼくなぞこの唱のあまりの暗さに、なにかその詞について誤解をしているのかもしれないと思っていたほどなのです。

オードウェイの原曲では、少年時代のなつかしい故郷と母を思う心が切々と綴られているのだけれど、犬童球渓の詞のような悲壮感はありません。

犬童は故郷熊本県球磨(ペンネーム球渓は球磨川の渓流にちなんでいます)で代用教員時代、音楽の才能を認められ、師範学校を経て東京音楽学校(現東京芸術大学)へ進みました。外国の歌を邦訳するアルバイトなどしながら、苦学してとうとう教員になります。しかしながら時代が明治、日露戦争に勝利という只中ということもあったのかどうなのか、最初に勤めた兵庫県の中学を勤めきれなかった。とにかく、彼の音楽教育は当時の生徒たちには受け入れられなかった。その間、球渓は精神にも深い痛手を負い、追われるように新潟県立高等女学校に転出赴任したといわれています。

オードウェイの曲への作詞は明治末期、この新潟時代になされたもの。兵庫県で悩み苦しんだ時代を思い作られたのだろうといわれている。

球渓よりも前には、滝廉太郎という偉大な作曲家もいましたが、当時日本では新しい文化を海外から移入し、教育に反映しようと躍起だった。その中で音楽も然りで、音楽家たちに対する国の期待もまた大きかった時代。だからその責務に対して報いることのできないことの苦しみも、計り知れなかったのかもしれません。

球渓は新潟で結婚しますが、やはり故郷への思いは断ち切れず、帰郷し、そこで音楽教育に尽くすのでした。故郷での彼ははつらつとし、高等女学校の音楽教師として20年近くを過ごし、さらに故郷のためおしまず働いたそうです。その間の作曲は200曲にも及ぶといわれている。故郷で『神様のような人』とまで言われた球渓は昭和18年、病床に伏してしまう。人のために働けない自分を悔やんでかその秋、次のような辞世の句を残し、64歳で自らの命を絶ったのだった。

■我死なば焼きて砕きて粉になし

御国の畑のこやしともせよ

■わが墓は萩に包めよなく虫の

妙なる声に安く眠らん

今も人吉市では彼を記念して『犬童球渓音楽祭』が秋に開催されている。そのコンクールは若き音楽家たちの登竜門ともなっているそうです。

|

|

原曲の内容 オードウェイ作曲

『Dreaming of Home and Mother』 |

|

故郷を夢見る、ああ遠き故郷

わが少年時代よ、母よ

夢覚めても ああ楽しくすばらしい

今も故郷と母を夢みる

故郷、いとしき故郷

あの頃の幸せな故郷

兄弟や姉妹と遊んだあのころ

皆で旅して、すばらしく楽しかった

母と丘を越え、谷を渡り

故郷を夢見る、ああ故郷

わが少年時代よ、母よ

夢覚めても ああ楽しくすばらしい

今も故郷と母を夢みる |

|

『旅愁』 犬童球渓作詞 |

|

更けゆく秋の夜 旅の空の

わびしき思いに ひとりなやむ

恋しやふるさと なつかし父母

夢路にたどるは 故郷の家路

更け行く秋の夜 旅の空の

わびしき思いに ひとりなやむ

窓うつ嵐に 夢もやぶれ

遥けき彼方に こころ迷う

恋しやふるさと なつかし父母

思いに浮かぶは 杜のこずえ

窓うつ嵐に 夢もやぶれ

遥けき彼方に こころ迷う

(「夢路にたどるは」の部分は本来は「夢にもたどるは」だった)

|

|

|

|

033 釣り針の発明 |

|

釣りについての記述で最古のものは中国の『史記』という文献で、紀元前91年ごろといわれているそうです。そこにあらわれる釣り人が、今も釣り人の代名詞とも称される『太公望』でした。周という国に使えたといわれる呂尚という名将に付けられたあだ名といわれています。彼が釣り糸を垂れていたのは黄河の支流であったそうです。実際に呂尚は釣りの名人でした。

文献でそれ以前というのは難しいのですが、遺跡などからはその時代に釣りが行われていたという明らかな証拠となるものが出土しています。その証拠の品とは、ほかならぬ『釣り針』。その他の出土品がその年代を推測させる形や質を示しているのですが、この釣り針だけは以外に進歩というものがなく、紀元前4000年の縄文時代にもやっぱり今と同じような形をしていた。もっともそれ以前の原始的な釣り針というのは、一本の棒のようなものであったらしい。両端を尖らせた棒の真ん中に、植物のつるか繊維を束ねた紐を結んだようです。それにエサでも付けて海中にでも垂らし、それを食った魚ののどに引っ掛かればしめたもの、という寸法であったらしい。

釣り針の起源といえる頃にはせいぜい鹿の角か何かを削って材料としたため、小さなものは作れなかった。だから釣りの対象魚も当然のこと、大物ということになる。現代のように繊細な小物釣りというわけにはいかなかったけれど、一族が食ってゆくためにはそれでまったく矛盾がなかったのが救い。

古代人がどんな食生活をしていたのかを知るには、『貝塚』を調べると明らかになる。その名の通り貝塚にはたくさんの貝殻などの食物残渣が捨てられた。その中から魚の骨なども見つけられている。そして獲物を仕留めた釣り針も。魚の骨などの出土品から推察すると、スズキ、カツオ、真鯛、クロダイなど。今もむかしも釣りたい魚は同じであるようです。補足ですがサメやクジラなんかも。

『麻布山水図』

奈良時代後期、8世紀

なんと釣りをしている |

釣り針は日本全国の縄文遺跡から出土しているそうですが、東北地方での頻度が特に高いそうです。もちろん青森県三内丸山でも、そして北海道礼文島からも見つかっています。北の海はそのころもやはり水は冷たかったとみえ、水中でヤスやモリで魚を突いたりする漁はむつかしかったのかもしれません。

古代人が最初に魚とであったのはいつなのか、初めて食べたのはいつなのか、などという質問はまったくの愚問といえます。これは記録がないのでわかりませんが、いつの世も食べるというよろこびというか、好奇心旺盛な輩がいたことに間違いない。要するにはじめから出会っていて、初めから食べたいと思っていた。何とかしてとって食ってやろうと思っていた。その結果が釣り針だったというわけです。水面という一枚の壁をへだてた、向こうの世界の獲物を想像するなんてなんとすばらしく、わくわくとしたことでしょう。

|

歴史的に解釈すれば、その頃の魚釣りはもっぱら生きるための目的であったとされています。要するに『あそび』ではなかった。縄文の時代やそこらでは、人間は食べて生活するだけが精一杯だった。というのが理屈になっているわけです。おそらくは誰でもが魚釣りに行ったというわけではなくて、やはりそれが得意な者の業であったのでしょう。

しかしながらです。そんな時代ではあったのでしょうが、やっぱり人には遊び心というのが本来的に備わっているわけです。魚釣りの好きな人には至極あたりまえのことなのですが、魚を糸とエサと釣り針で欺いて釣ったときの快感というか喜びはちょっとやそっとであるものではありません。

何千年もむかし、竪穴式住居から「今日は釣れるかもしれない」と期待に胸ふくらませ、仕掛けを携えて出かけようとする縄文人を想像してみてください。今もむかしも結局変わらないのかもしれません。

それにしても『釣り針』で魚をだまして釣り上げてしまおうなんて、なんと合理的で、遊び心のある、人類の大発明だったことでしょう。その本人にノーベル文化賞を! しかしながら愚かにも、本人はそれよりも記録更新の大物一尾を望んだであろう。 |

三内丸山遺跡から出土

三内丸山遺跡から出土 |

|

|

034 一括表示欄

04/04/10 |

|

道長では商品袋に添付の表示シールに一括表示欄を設定することにしました。これには一括表示の記載方法も定められていて、基本的にはそれに準じた書式を設定する必要があります。この表示を検討するため、県農水部と豊川市保健所に問い合わせ、相談をしました。

道長の『和風きむち』の一括表示のひな型は以下に示したようなものになります。

① | 名 称:これは実際の名称ではなく、分類的には『農産物しょうゆ漬け類』となる。 |

② | 原材料名:主原料の白菜を一番初めに、あとの原材料は(漬け原材料として)使用量の多いものから順に表示します。 |

③ | 原料原産地名:主原料の白菜の原産地を表示。国産の場合、その産地名を記入してもよい(愛知県音羽町など)。 |

④ | 内容量:重量を記載 |

⑤ | 賞味期限:賞味期限のみ表示(加工年月日、製造年月日などは一括表示欄には表示しない) |

⑥ | 保存方法:一般家庭の冷蔵庫で管理可能な温度である必要がある。例えば『5℃以下』は現実的に無理があるため、10℃以下とする。 |

⑦ | 製造者:法人の場合は会社名、個人の場合は個人名を記入。住所は『字』も入れる。 |

|  |

| 名 称 | しょうゆ漬け |

原材料名

| 白菜、漬け原材料(トマトピューレ、白梅酢、たまり醤油(大豆を含む/遺伝子組み換えでない)、白たまり(小麦を含む)、みりん、りんご、人参、塩、にんにく、唐辛子、しょうが、鰹節、昆布) |

| 原料原産地名 | 国産 |

| 内容量 | 200g |

| 賞味期限 | 2004.4.4. |

| 保存方法 | 10℃以下 |

| 製造者 | 石川豊久 |

| 愛知県宝飯郡音羽町大字萩字上林78-2 |

|

|

以上のように『一括表示欄』の中には以上の表示が必ずなければならない。それと同時に必要な項目以外の表示はできないということにもなっている。

たとえば『遺伝子組み換え』については、組み換えを含んでいる場合のみ表示しなくてはならないことになっている。醤油などで、組換え大豆を使用していない場合には、「遺伝子組み換えでない」と表示してもよいということになっています。

その他「食品添加物は一切使用していません」という文句については、一括表示欄の中には表示不可。またその欄外、たとえば商品袋のどこかにそれを記入することは可能ですが、あまりすすめられないというのが保健所の見解です。要するに一括表示欄で添加物が表示されていないのであれば、その欄外にその事実をあえて表示する必要はないというのがその理由です。

こうしてみると、道長の商品の袋にあっては問題となるような部分も多々あるということになります。しかしながら生産者としての立場から、あえて消費者に伝えたい事柄もまたあるわけです。「これほどにも素材にこだわっている」ということをどこかで伝えたい。

食品における『表示』にはふたつの見解があるわけです。消費者の立場からすれば『本当にそうなのだろうか』という懐疑心。生産者にしてみれば「都合の悪いことは表示したくない」という欺瞞(ぎまん)という双方の意識のずれが明確にあります。双方に信頼関係がない場合には『表示』の目的は薄らいでしまう。しかしながら、せめて一括表示欄に示されている内容のみは手がかりとなる。また生産者からすれば、この表示ではウソはつけない。

本来的に、信頼を裏切らないための表示というのが、道長として最小限目指すべきところなのではないかと思います。

もうしばらくの時間をいただき、よりよい表示を目指したいと思います。よろしくお願いします。 |

|

035 特栽制度にSOS

03/07/10 |

|

農水省のガイドラインを基に、各県で『特別栽培農産物認証制度』が実施されてきました。有機認証の手続きに多額の費用が掛かったりすることもあり、また有機でなくとも無農薬・減農薬などの生産者の出荷メリットを考慮したのがこの表示制度であったわけです。

ところが今まで生産者からの出荷箱などに表示していた『特別栽培』という文言をはずすという、おかしなことがこの4月以降行なわれているのです。

これは今4月から農産物についての農水省による表示制度が変更されたことによります。今まで許されていた『無農薬』『減農薬』などの表示ができなくなったのがその理由。

有機栽培でJAS認定が取れている農産物であれば、化学肥料、農薬の使用はまったくないわけですから『有機栽培』の表示ができるのですが、減農薬や減化学肥料などの場合には、いつ何時どんな薬剤を使うか、あるいは使ったかについて正確に表示しなくてはならない。ですから栽培管理記録の最新のものが常に必要ということになってしまいます。しかもそのコピーを出荷荷物に添付するか同梱する必要があるわけです。その作業を毎日の出荷の荷物に付けるということは大きな手間ということになる。そこで表示をやめてしまおうということになってしまったわけです。せっかくの制度がこれでは何の意味もなくなってしまいます。

では今まで『特別栽培』の制度はちゃんと意味があったのでしょうか。スーパーなどではこだわりの消費者のために無農薬や減農薬野菜のコーナーが作られ、『特別栽培』の表示もしていたわけです。

しかしながら、不作などでひとたび野菜が高騰したりすると、一般の慣行栽培の農産物よりも高い値段のこだわり野菜の売れ行きは一気に下がってしまう。そして売り場から姿を消してしまうようなことにもなりかねない。そんな場合『特別栽培』の農産物は仕方なく、表示をはずして慣行の農産物として出荷したりしなくてはならない。それに加えて4月からの表示の変更。

これではせっかくの安全な野菜の生産をめざす農家には、励みどころか生産意欲の喪失にもつながってしまうわけです。『特別栽培』の制度は有機認証制度にもいえることですが、減農薬とか無農薬という偽装表示を防ぐため、あるいはその表示を付加価値として利用する目的で利用されているところがある。これは生産者、農協、行政、消費者が各々望んで実施されている制度とはいえないところに大きな問題がある。特に消費者の食の安全や環境への意識の欠落がある以上、また『産消提携』という信頼関係が成立しない限り、こういった認証制度も意義の薄いものとなってしまうわけです。

今回の表示制度の施行が、かえって問題点を暴露してしまうことになってしまったわけです。 |

|

036 和歌山県南部川村の中本さん

04/04/27 |

|

道長では、もっと甘くておいしい梅ぼしを求めて、梅のメッカ、和歌山県日高郡南部川村をたずねました。愛知県からは東名阪道から名阪道、西名阪道、阪和道、湯浅御坊道路で南部へ。

南部(みなべ)の品種『南高梅』

『南高梅』という品種は、梅ぼしにするには最高の梅といわれています。そしてこの南高梅のふるさとがまさにここ南部川村なのです。そして南部川村の梅の歴史は、なんと江戸時代17世紀にもさかのぼります。この地域はもともと米作りには適さなかった。そこで梅を栽培して振興をはかろうということになったのがその起源ということになっています。

梅ぼしが江戸時代の庶民の味となって以来、大きく、果肉の厚い、種の小さい品種を作ろうという試みが繰り返されるようになります。

そして、現在の梅のトップブランド『南高梅』が生まれるにあたっては、南部(みなべ)の梅のために尽くした三人の人物の名前を挙げなければなりません。明治時代の高田貞楠(さだぐす)と、昭和時代の小山貞一、そして小山に惜しみない協力をした南部高校の教員、竹中勝太郎。

高田氏は南部村村長の息子で南部の風土に適し、すばらしい結実の優良母樹『高田梅』を確立しました。

小山氏は昭和初期、高田家門外不出ともいうべき『高田梅』から穂木(接木のための)を譲り受け、『高田梅』の継承に努力しました。接木をするのが難しい『高田梅』の苗木をふやす作業は相当たいへんであったようです。戦後、小山氏は『梅優良母樹調査選定委員会』を設立。同郷の竹中氏もそれに参加し、南部高校園芸課の生徒とともに数多い優良品種からもっとも優れた梅を選抜するための調査研究に努力をしました。

そして最後にもっとも優れたものとして選抜されたのが、なんと『高田梅』だったのです。そしてみなの努力にちなんで、南部高校の『南』と高田の『高』を一字づつ取り、『南高梅』と命名されました。昭和40年のことです。

南部の梅のために尽くした人は実は他にもまだまだいるのです。たとえば明治時代に生きた内中源蔵は、南部を梅の里にするため、荒山を4ha開墾し、大梅林を作りました。このように数多くのひとびとが、ふるさとの農業のために努力しました。そんな歴史があって今の『梅の里』南部川村があるのです。

私たちも後世に残すべきすばらしい環境と、それを培うことのできる安全な農業を振興してゆくため、がんばってゆきたいと思います。

■中本の梅ぼしをはじめます

道長では南部川村・中本農園さんの梅ぼしの販売をはじめます。

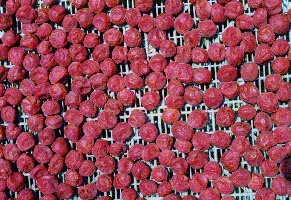

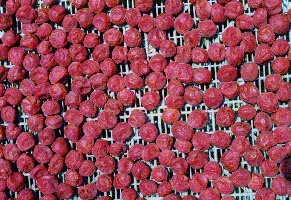

中本誠さん(44歳)は南部川村の梅農家で二代目です。それ以前は備長炭の生産もする農家でした。中本さんは二代目を継いだころ、梅畑の防除のための農薬散布でアレルギーが出てしまったのをきっかけに、農薬の使用をやめました。1998年以来、中本農園では農薬一切使用していません。もちろん化学肥料も。

梅の専業農家の中本さんのところでは、放任による無農薬栽培とはちがい、梅畑での1年の作業はみっちりでなかなか気が抜けません。6月の収穫、出荷、漬け込み作業。梅ぼしの天日干し。春から晩秋までの暑さの中での草刈。9月の接木作業。霜の降りる時期から開花までの間にする剪定作業。ミネラル水や希釈梅酢の土壌散布。自家製の唐辛子・ニンニクエキス、天恵緑汁の葉面散布。とにかくどれをとっても欠かせない作業ばかりです。

中本農園では梅ぼしをつくるための梅は、まさに完熟したものだけを使います。梅の木の下にネットを張っておいて、熟して落ちてすぐのものを漬け込みます。だからその甘味を充分に含んだうまみたっぷりのおいしい梅ぼしができます。道長でも梅干用には完熟梅を使いますが、中本さんのような手際というわけにはいきません。道長では梅畑が身近にあるわけではないため、仕方のないことかもしれません。 |  |

梅農家としてのメリットを十分に生かした、おいしい梅ぼしです。

中本さんについてはこちらをごらんください。

|

037 カビ毒と防カビ剤

04/05/04 |

|

|

食品にでるカビのうち、毒性物質を発生するものがあります。その種類はいろいろあるようですが、『アフラトキシン』『フザリウムトキシン』『マイコトキシン』『オクラトキシン』などが知られているようです。

このうち、発がん性があるといわれるアフラトキシンというカビ毒はアスベルギルス・フラバスという熱帯系のカビによるもので、日本ではほとんど発生することはないとのこと。輸入のナッツ類に可能性がある。その他中国などから輸入される乾トウガラシなどでは、品質の上での検査項目にアフラトキシンが挙げられています。

防カビ剤は輸入かんきつ類に使用があるため、輸入の際にOPP(オルトフェニルフェノール)やTBZ(チアベンダゾール)、イマザリルなどの農薬が食品添加物として検査項目にあるようです。これはカビ毒への心配よりも、カビによる商品のロスを減らすための目的で、洗浄やワックスがけの際に同時に防カビ剤処理も行なわれます。たしかにカビ毒も怖いかもしれませんが、この防カビ剤の方がもっと怖い気がします。

| 穀類のうちとくに麦については本州での収穫が梅雨時にあたることもあり、湿気が原因の『赤カビ病』という病名で『フザリウム』というカビが付くことがあるそうです。フザリウムは他に米などにも付く場合もあるそうですが、農協出荷をする時検査の対象になるのはとくに麦類。赤カビ病が原因でできるカビ毒はDON(デオキシニバレノール)というそうです。この検査でDON(通称ドン)が基準以下でなければ麦の出荷はできません。この検査は輸入小麦でも行なわれます。輸入小麦の場合、栽培環境が日本とは違うことと、ポストハーベストとして農薬処理が行われているため、当然ながらDONの値は国産小麦よりも低くなります。とはいえ、その分農薬類が使用されているわけですからあたりまえですし、むしろそちらの毒性のほうが怖い気がします。 |

フザリウムのついた南瓜

フザリウムのついた南瓜 |

防カビ剤を使う代わりに、放射線をあてて殺菌、殺虫をしてしまう方法もあります。輸入農産物では、放射線はあてていないという証明書がつけられる場合もあります。放射線照射については、『安全』と言い切る学者もいるようですが、その処理を行なう現場での作業員の放射線被ばく、過剰な放射線照射による食品の変質などの問題もある。それに好き好んで、放射線をあてた食品を食べたいと思う消費者などいるわけがありません。

どうしてポストハーベストとして防カビ剤や防腐剤が使われるのかといえば、海外という遠方から食品を運ぶからです。食べ物を輸入するというのは日本の食と農の文化について考えれば、当然あるべき姿とはいえません。

農産物・食品のために使われる化学物質の製造には、高エネルギーと多くの危険な副産物をともないます。わたしたちの健康ばかりでなく、自然環境をも汚染してしまう可能性がポストハーベストにもあります。

国産・地場産のものを食べる、ということの意義をあらためて考えたいと思います。 |

|

038 花粉症緩和遺伝子組み換えイネ

04/05/15 |

|

|

今年予定されている遺伝子組み換えイネの第一種使用の栽培試験は5件あります。この第一種使用というのは遺伝子組み換え作物の屋外栽培のことです。

■今年屋外で試験栽培される5種類のイネ

| イネの性質 | ほ場の場所 | 研究機関 |

| 1 | 縞葉枯病抵抗性 | 香川県善通寺 | 近畿中国四国農研 |

| 2 | 酸性土壌抵抗性 | 北海道札幌 | 農水省 |

| 3 | 草型改変 | 茨城県つくば市 | 農水省 |

| 4 | 高トリプトファン | 茨城県つくば市 | 農水省 |

| 5 | スギ花粉症緩和 | 神奈川県平塚市 | 農水省/全農 |

この中で、今大きく物議をかもしているのが神奈川県平塚市のJA全農で行われようとしている『スギ花粉症緩和イネ』の屋外での栽培試験です。

■食べるだけで花粉症が緩和される

現在医療によるスギ花粉症の治療には『減感作』という方法があるそうですが、これは体内にできてしまっているスギ花粉に対する抗体を減らすことで、アレルギー反応を緩和しようというものです。具体的にはスギ花粉を長い期間に何回にも分けて注射することで身体を慣れさせてしまおうというもの。

花粉症などのアレルギーのきっかけになるタンパク質を『エピトープ』というそうですが、このエピトープを発生する遺伝子を組み込んだのがこの『スギ花粉症緩和イネ』というわけです。この米を食べるだけでスギ花粉症が治る(かもしれない)というすぐれもの。

■この試験栽培の何が問題なのか

まずこのGMイネが食品目的の農作物として栽培試験の承認を受けている点。このイネがアレルギー治療の目的をもつということは、医薬品としての役割をすることになる。当然のことですが、医薬品には間違った使い方をすると逆効果の原因にもなりかねず、その安全性についてさらに研究する必要がある。また、医療目的のGM作物の栽培については、一般の食品用よりもさらに厳しくチェックする必要がある。また、自然界や他の作物への影響についてもさらに厳しい見直しが必要です。そのような段階での屋外での試験栽培はもってのほかといわざるを得ません。

さらにこの研究の主体は農業生物資源研究所(茨城県つくば市)つまり農水省と全農なのですが、その試験栽培を神奈川県平塚のJA全農の試験場で行おうとしている点です。

神奈川県ではいくつかの自治体から、GM作物の栽培を拒否する旨の意見書などが国に対して出されているほど、GM作物の栽培には反対の意思を明確にしています。さらにJA全農といえば、全国的に「消費者の望まないものは作らない、売らない」という姿勢を明らかにしている、いわば生産者を代表する機関です。その全農が、その神奈川県で農水省の研究を請け負うということの不本意さにも大きな問題がある。

■今回の説明会のようす

先日5月8日、平塚市の全農で6月から試験栽培を予定している『スギ花粉症緩和米』の説明会が行われましたが、それに対して全国から消費者団体、科学者、生産者など150名が集まり、喧喧諤諤(けんけんがくがく)の議論が繰り広げられました。

あらゆる研究機関で遺伝子組み換えの研究が行われている一方、消費者の反応は否定的です。推進側の見解は、科学的に行われている技術に対して受け入れを拒絶する態度は非科学的だ、と。しかしながら、わからない部分や安全性が証明しきれず、不安材料の多すぎる研究を科学的に説明することができないようでは、これもまた非科学的といわれても仕方ないのではないか。

科学技術が人々の幸せのために尽くそうという使命感に裏付けられない限り、とくにそれが『食』という人々にとってもっとも基本的なものである限り、人々は最低限の行為として、それを拒否せざるを得ないのかもしれません。 |

|

039 国歌『君が代』

04/06/08 |

|

ながい間、子供のころから『国歌』だと思って歌って(歌わされて)きた『君が代』。じつは99年の『国旗および国歌に関する法律』でやっと日本の『国歌』に制定されたことは、少なからず驚きだった。そしてこれはちがった意味でおどろいてしまうのですが、今の『君が代』の他に、じつは2曲も違うメロディーの君が代があったのでした。時は激動の明治時代。

そんなこともあって『君が代』とはいったい何なのだろうという疑問もまた、あらためて感じてしまう。

そもそも『国歌』とは何だろう

世界中で国歌というものが出来るようになったのは、音楽が19世紀前後ベートーベンの時代から民衆のものになり、さらに民族意識の高揚のために民俗音楽が再発掘され、民族主義的な指向の国民楽派(ドボルジャーク、スメタナ、R.シュトラウス・・)のころ。要するに民族的意識を高揚させるための音楽が国歌です。そしてその多くは作曲者のわからない民俗音楽を基盤としている。

フランス国歌『ラ・マルセイエズ』などは仏革命にちなんでいるため、排他的で過激すぎる。これが問題になり、最近歌詞を変えてはどうかという論議まで起こったほどです。

第一の『君が代』

日本でも国歌を作ろうということになったのが明治のはじめ。日本で最初の軍楽隊を指導した英国人フェントンの進言によるといわれている。その歌詞は『古今和歌集』の詠み人知らずからとられているけれど、そこでいわれている『君』とはだれのことかは定かではないようだ。

フェントンは自分では作曲ができなかったようで、君が代の三十一文字(字余りなので32)にいい加減な武士の歌のメロディーをつけてしまった。当然この『君が代』は不人気で、任期を終えて帰国のフェントンと交代の独人音楽教師エッケルトを交え、新国歌が選ばれることになった。

第二の『君が代』(現在の国歌)

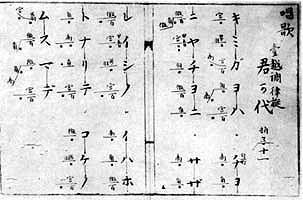

結局軍楽隊長林広守という人物の曲に決定した。初演されたのが1880年、正式発表が1888年のこと。だがしかしここでは『君が代』は日本の国歌に制定されなかった。この曲が今でも歌われている『君が代』なのですが、この曲が陸軍省と宮内省で作られたことにおおいに不満であったのが文部省だったのです。 |

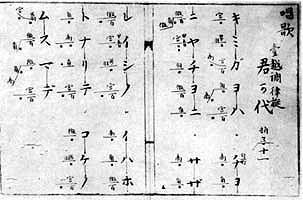

林広守 |

第三の『君が代』

そうはさせじとばかり文部省も新国歌の選定に臨むのですが、なかなかいいものが出ない。結局西洋音律も取り入れた和洋折衷のような曲が選ばれ第三の『君が代』となったのです。しかしこの曲が国民に歌い継がれるだろうかという疑問もあったのか、とりあえず文部省唱歌という形で1883年に出版されました。しかしながら結局この第三の国歌は不人気で中止ということになってしまったのでした。

現在の国歌『君が代』はその歌詞を平安時代の詠み人知らず、曲を雅楽を基調としたもので構成されている。そして現実的に判断してこの曲は名曲だし、すばらしいものだとぼくは思う。全てが日本的なのです。

国歌『君が代』も唱歌としてデビューしている |

しかしながらこの第二の『君が代』の『君』が天皇として判断され、忌まわしい戦争の戦意高揚のために使われたことについては大きな問題があるのかもしれない。けれどもこの『君』というのが天皇であっても差し支えないとも言えるのかもしれない。身分を越えた、それこそ国民というか農文化、自然信仰の象徴であってもいいのかもしれない。

これはいつも問題になってしまう、またせざるを得ないことなのだけれど、民族意識の高揚とはあくまでも国を愛するということであって、他民族より優れているという意識をあおるものではないということを銘記しておかなくてはならない。

なんとも複雑な感慨深い名曲・・『君が代』なのです。 |

|

|

040 梅干の漬け方 |

|

果樹には『成り年』とそうでない年が交互に巡ってくるという傾向があるのですが、近年それがサイクルどおりになっていません。紀州では昨年とはまたちょっとちがった原因で、今年も不作のようです。中本農園にお聞きしたところ、春先の多雨と低温と今梅雨の豪雨で梅の実の育ちが悪く、萎縮して細かくひび割れたものが多くできてしまっているそうです。こういった気象の極端な変化は、地球温暖化と関係があるのかもしれません。

とにかく家で作った梅ぼしを一年とおして食べる。子供の連合いの弁当に入れる。安心安全の健康食品『梅ぼし』。ぜひおためしください。

梅ぼしの作り方

まず、おいしい梅ぼしをつけるためのポイント。①なるべく完熟した梅を使う(果肉が厚く、かじってみて渋みの少ないもの)。②塩は梅ぼしに使う唯一の調味料だから、特にこだわったものを選ぶ。

|

|

手順

● | 青梅の場合は一晩、完熟なら2時間ほど水に浸して『アク抜き』をします |

● | その後で、手でかき混ぜながらよく洗う。 |

● | 水から挙げよく水を切る。 |

● | 清潔な漬物容器を用意。 |

● | 塩は漬ける梅の重さの15%くらいが適当。最後に漬けた梅を塩でおおうのでその分を別にしておく(塩全量の8割ほど)。 |

● | 容器の底に塩を振り、 |

● | 全量の梅の1/5ほどを入れ、その上に塩を振り、梅を手で転がすように(塩粒で表面にキズがつくように)し、 |

● | 先ほどの量の梅を入れ、同じことをくり返す。 |

● | 後になるほど、塩の量をふやしていく。 |

● | 最後に、別にしておいた塩で漬けた梅にふたをする。 |

● | 重石(梅の重さの2倍くらいの)をかける。 |

● | フタをしっかりとする。できない場合は、虫や異物が入らないように覆いをしておく。 |

● | 翌日か翌々日には、梅酢があがっているのを確かめる(手順どおりにすればまず大丈夫)。 |

● | そのまま10日以上置き、頃合の赤しそが出回るのを待ちます。 |

● | 赤しその量は、軸つきで梅の半分から同量の重さ。 |

● | 赤しその根は切り捨て、葉をむしり、よく水洗いします。 |

● | 水切りしたしそ葉に塩を振り、しっかり塩もみする。 |

● | 水気とともにアクがでるので、よく絞りすてる。 |

● | 漬け梅の梅酢を少し取り出し、しそに含ませ、さらによくもむ。 |

● | 今度は絞らずに、漬け梅の間に少々はさみ、うえをしそで被う(しそに梅酢がよく染込むように)。 |

● | 10日ほど置いたら梅としそ(梅酢はよく絞って)を取り出し天日干し。 |

● | 梅酢に戻して2・3日後、再度天日干し。 |

● | 3回目の天日干しで干しあげとし、梅酢には戻さず出来上がりとします。 |

※梅酢は煮物に少量足してよし、サラダによし、一夜漬けの隠し味によし。重宝します。 |

|