キーボードに関する独り言

柔らかな手触りのパソコン誕生? (2005年12月8日)

いよいよパソコンのキーが柔らかいタッチの素材に変わったか!

と思いきや、キーボードではなく、残念ながら筐体にウルトラスエードを貼り付けたパソコンでした。

ウルトラスエードとは人工皮革のことで、「エクセーヌ」のブランド名の方が日本では浸透していると思います。高級車のシート素材に使われているヤツです。

果たして筐体に人工皮革を貼り付けただけのパソコンに日本人が気を引くかは疑問と思います。そんなことをするなら、布を貼り付けるのではくて、漆を塗った方が日本人の繊細な感性には合うと思うのですがどうでしょうか。むしろ、キートップを漆塗りにするというアイデアの方が良いと思いますが。

ピアノの演奏とパソコンのキーボードの操作との違い (2005年12月4日)

ピアノを弾くときと通常のキーボードを打つときの違いは何でしょうか。ピアノの黒盤を除いてどちらも鍵盤(キーボード)は平面上にあり、指先で平面上のキーを打つ操作をします。しかし、決定的に違うことは、ピアノの場合は手を浮かしながら指で鍵盤を打つのに比べて、キーボードの場合は、机の上やパームレストに手首の部分を「乗せる」ことです。右手で鍵を閉めるように腕を回すことを「回内」といいますが、回内の動作をすると、手首を机に乗せた場合の方が回内の意識が強く感じられると思います。

つまり、パソコンのキーボードを操作する場合の方が回内を意識するわけで、回内の動作を避けるようなキーボードのデザインにしてやれば、余計な意識を省いて快適な操作が出来るということです。

人差し指と親指に割り当てられたキーの高さを、中指、薬指、小指に割り当てられたキーの高さよりも高くするデザインは、この回内の意識を解消します。

「アンネの日記」の父が使ったタイプライタ (2005年10月26日)

アンネフランクが書いた日記を母に見せようと、父がタイプで打ち直した、その時に使用したタイプライタ。この使い込まれたタイプライタが、日本にあるホロコースト記念館に寄贈されたとのこと。歴史と味わいが染み込んでいます。この様なクラッシックとも呼べるようなキーボードが今のキーボードに存在するだろうか。今やキーボードは単なる消耗品になってしまったのなら、寂しい気がします。本来なら万年筆のように、使えば使うほど味がでる筆記用具であるはずなのに、と考えてしまいます。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200510250096.html

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200510130005.html

ところで、朝日のウェブに10月13日には、タイプライタが寄贈されたことが報道されているのに、10月25日に、日経その他のマスコミが一斉に「寄贈されたことが24日、分かった」との表現で報道しています。これは一体どういうことなのか。一度報道されたものを再度報道するときには、「○○日に、分かった」などと白々しい表現をするのが通例になっているのか。しかも、その○○日を、この例では10月13日ならまだしも、報道の前日の日としているのは、マスコミとして恥ずかしいと思わないのか。倫理観が無くなっているのにあっけにとられる。

Vの字型のキーボードは人間工学的か (2005年10月22日)

右手のキー群と左手のキー群がVの字に分かれたキーボードデザインは人間工学に基いたものかどうかの実験をしてみます。

両手にそれぞれ1本ずつ鉛筆を持って、手のひらで鉛筆を包み込むうように握ってください。そして、二本の鉛筆が一直線になるように両手をくっつけてみてください。この時、両手の位置は結構上体から離れていると思います。

今度は、この状態から両手を上体に近づけてみてください。そうすると2本の鉛筆は自然にVの字になってしまうと思います。上体の近くで2本の鉛筆を一直線に保とうとすると、手首にかなりのストレスがかかります。

以上の実験からわかる事は、Vの字型のキーボードデザインは、キーボードを上体の近くに置く場合に人間工学的であり、キーボードを上体から離して置く場合には、通常のキーボードの方がより人間工学的だということです。正確には、指の付け根の各関節を結んだ線と、各指先を結んだ線は平行ではないので、二本の鉛筆が直線になる位置が、適切なキーボードの位置ではありませんが、一つの目安になるでしょう。

ノートパソコンや薄型ディスプレイが主流になった現在のパソコン事情を前提に、平面的にも立体的にも指先の位置に注意して考案したのが、このホームページの本文でご紹介しているキーボードデザインです。

マイクロソフト人間工学に基づいた新デザインキーボード (2005年10月19日)

マイクロソフトが人間工学に基いたキーボードを11月に発売する。デザインコンセプトは以前から販売されているナチュラルキーボードと同じで、特徴は、右手のキー群と左手のキー群が「Vの字」に分かれていることと、中央から両端に向かって山形に傾斜が付いていること。

これはこれで人間工学なのでしょうが、この人間工学デザインの前提は、大きなCRTが机のスペースを占領し、キーボードを上体の近くに置かざるを得ない場合であり、薄いLCDのディスプレーやノートパソコンになって、キーボードを上体から離して置くことが出来る現在では、あまり意味が無いような気がします。それとも、アメリカではまだCRTのディスプレーが主流なのでしょうか?

Apple iPod nano (2005年9月27日)

本当に信じられないほど緻密な出来のボディです。 アップル社の製品はどれもデザインがクールですが、角の曲面がパーフェクト、ボディの表面は完全にフラット、ボディーのプラスチックの取り付けがしっかりしている、などの細部に徹底的にこだわった結果だと思います。 比較に任天堂の「ゲームボーイMICRO」を見ると、角の曲面が雑だとか、ボディ表面が微妙に歪んでいるとか、金属部分とプラスチック部分の隙間が大きいとかの「つくりの荒さ」が目につきます。

アップル社のキーボードもなかなかクールなデザインですが、キーの素材が安っぽく、またスポンジを押しているような打感でちょっと興ざめします。 打感というソフトの面までこだわった製品になると、手を伸ばしたくなるのですが。

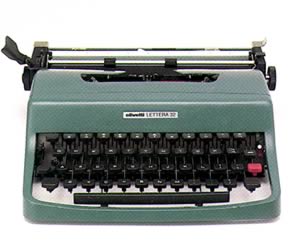

Olivetti Lettera 32 (2005年9月3日)

1963年発売以来、世界中で爆発的に人気を呼んだ手動式タイプライター。

デザインの美しさはやはりイタリア人の感性のものです。

手動式のタイプライターは、現在のものに比べてストロークも長く、またキーを押す重さも重いですが、紙に文字を打ちつけた時に指先に跳ね返ってくる弾力感 −釣竿に魚がかかったときのような弾力感− は、メンブレンやバネでは味わえないものです。

美しい・・・・ (画像提供 ノアックス株式会社)

ホテルのフロントで (2005年8月16日)

夏休みをとって旅行をし、家族でホテルに泊まりました。 小学校3年の3男は、ホテルのベッドの深いバネのクッションが珍しいようで、ベッドの上でトランポリンのように飛び跳ねて遊んでいました。

チェックアウトのときにホテルマンがキーボードで精算手続きをするのを見ていました。 ホテルマンは、お客相手なので立って応対し、キーボードは腰の位置の辺りにあります。 ちょうど台所で料理をするような格好です。 この格好では、小生が提案するエルゴノミックキーボードより、キートップが平らな従来のキーボードの方が打ちやすそうです。 但し、ホテルマンは立って腰の辺りにあるキーを打つので、指の「ひら」でキーを叩かず、本当の指先で、しかもかなり強い力でキーを叩いています。 これではキーボードが壊れる前に指先の神経がおかしくなりそうです。 指先のインパクトを優しく受け止めるようなクッションのキーボードがあれば良いと思いました。

ここで思いつくのが、「人肌のキータッチ」です。 キーの素材が硬いプラスチック樹脂ではなく、人肌(もちろ女性の人肌ですゾ)にそっくりな柔らかくかつ弾りのあるものであれば、人はよろこんでキーを打ち続けるでしょうに。

ボディー鋼性 (2005年8月8日)

自動車の乗り心地に、サスペンションの良し悪しだけではなく、ボディの鋼性が重要な要素を占めていることが認知されたのは、結構最近のことだと思います。 ちょっと数年前の日本の自動車はボディがヤワで、ドイツ車と乗り比べると明らかに乗り心地云々以前に、命を預ける乗り物として不安感を抱かせる乗り心地でした。 それが、日本の自動車メーカーが欧州の車を研究して良いところを導入し、ボディ鋼性にこだわった結果、欧州車を越える鋼性を得て、世界に誇るジャパニーズカーが完成しました。

キーボードにおいても、筐体の強度を高めるために金属板が施された製品はありますが、指先の繊細なタッチを満足させる「乗り心地」「タイプ心地」にもっと徹底的にこだわったキーボードがあって良いと思います。 多くの人にとって、自動車に乗っている時間よりも、キーボードを叩いている時間の方がずっと長いのですから。

クールなキーボードとは

キーボードは今や、現代の「筆記用具」と言えるものになり、パソコンに向かい合う時間の多い方にとっては、1日のかなりの時間キーボードのキーを触っていることになります。 その割には、万年筆やポールペンの様に、今のキーボードは、人間の敏感な指先に十分な配慮が行き届いた設計がなされていると思えないのが実状です。

万年筆やボールペン(百円のボールペンも含めて)ではペン先の滑らかさや弾力はもちろんのこと、グリップの太さ、指先の感触にしっとりなじむ素材の選択や、全体の重量バランス等が非常に研究されており、所有欲も満足させる道具になっています。

ところが、キーボードの場合は、キーにガタツキがあったり、いかにも厚みが薄そうなプラスチックのキーを打つと「カシャカシャ」と安っぽい響き音がしたりします。 また、キーの取り付けボディーの強度が低い為にキーの打ち心地が損なわている場合もあります。 キーのストロークやクリック感には、色々な工夫が施されているキー装置もありますが、筆記用具としての全体の設計が不充分で、残念に思っています。

なぜキーボードは筆記用具として完成していないのか、私なりに考えてみました。 それは、現在のキーボードは、「コンピュータ屋さん(コンピュータの製造者)」が設計しているからではないか、ということです。 どう言うことかというと、コンピュータ屋さんは、ソフトウェアの設計には強いこだわりを持っていますが、ハードウェアには一般的にはそれほど関心がありません(と思います)。 ソフトウェアの開発には「狂」がつくオタクなのに、ハードウェアの設計では「狂」になっていないと思うのです。

今のキーボードを、「万年筆屋さん(万年筆メーカー)」や、「楽器屋さん(楽器メーカー)」が見ればどう思うでしょうか。 彼らは、万年筆のグリップの素材やピアノの鍵盤の素材に、薄っぺらなプラスチックを採用することを許すでしょうか。 彼らは、ピアノやサックスのキーにガタツキがあったり、「カシャカシャ」と音がしたり、キーを打つと本体がたわんだりする事を許すでしょうか。

指先になじむ素材の硬さや感触は、人肌であったり、爪や象牙や貝の硬さと、その「しっとり感」です。 楽器やピアノの鍵盤ではそのような素材を選んでいます。 ガタツキやカシャカシャ音は言うまでもありません。 子供向けの玩具でも、ガタツキがあったり変な音がするものは、ほとんど無いと言っていいでしょう。 それほど現代の「モノ」の精度やセンスのレベルは高度化しています。 フィギュアに至っては、工芸品と呼んでもおかしくない程、クールな仕上がりです。

私は、コンピュータ屋さんにはクールなキーボードは設計できない、と言っているのではありません。 コンピュータ屋さんは、ソフトウェアに対して強烈なエネルギーを持っておられるのですから、クールなセンスを研ぎ澄ますことに、そのエネルギーの一部を注げば、すばらしいキーボードができると信じています。

キーの素材

人間の指先は非常に敏感で、訓練すれば1ミクロンの凹凸も判別できるようになるそうです。 そんな敏感な指先に、質の低い材質のキーを長時間触らせるのは、もったいないと思いませんか。

ピアノでは、良い音楽を奏でる為に鍵盤の素材には工夫が施されています。 ピアノの鍵盤として最良の素材は、昔から白盤には象牙、黒盤には黒檀とされてきました。 しかし、現在はいずれも使用が難しい素材ですので、代替の素材が開発されています。 例えばピアノメーカーの(株)河合楽器製作所では、植物系素材を原料にした樹脂で、人工の象牙(ファインアイボリー)、人工の黒檀(ファインエボニー)を開発しています。

ファインアイボリー、ファインエボニーには以下の5つの特長があるとのことです。

1.感触があたたかく、弾き心地が良い。

2.吸水性に優れ、汗によるミスタッチを防ぐ。

3.吸音性があり、打鍵の際、爪などによるノイズが少ない。

4.硬度が爪と同程度なので、鍵盤も爪も傷めない。

5.帯電性が少なく、ホコリが付きにくい。

パソコンのキーボードにだって、ピアノと同レベルの素材を選んでも良いと思うし、少々コストが高くなってもユーザーは納得すると思うのですが、如何でしょうか。

キーボードに関するお問い合わせは>>お問い合わせフォーム>>にお願い致します。 |