ハイビジョンテレビを買ったらそのままでも綺麗ですが、本来の放送品質を生かしより綺麗に見れるよう調整しましょう。

①DNR(デジタルノイズリダクション):ビデオ再生など全体的にノイズがあるものを誤魔化します。通常「強い・中・弱い・しない」の中に設定されていますがハイビジョン視聴においてはかなり画質を劣化させます。有無を言わさず「しない(OFF)」にします。

②MPEG NR(MPEGノイズリダクション):デジタル特有のノイズを軽減させる処理ですが、ハイビジョン放送においてはほとんど不要です。通常「強い・中・弱い・しない」の中に設定されていますが、「しない(OFF)」にします。文字の周りの僅かなモヤモヤなど気になってもせめて「弱い」の設定にします。

以上をするだけで、より微細で立体感のある画像になります。ノイズリダクションを入れると明らかに画像が寝ぼけた感じになります。ノイズリダクションはハイビジョンにとって百害あって利は少ないです。 他、自然な画像で見るためにはダイナミックコントラストはOFFに慣れるのが良いです。ONだと暗い所の微妙な明暗が潰れがちです。OFFにして「コントラスト」と「明るさ」で調整します。

○更に本格的に追い込んでいくチューニングをするときは…

デジタル放送が受信できると、美術鑑賞にもたえるくらい、スポーツの観客席の一人一人の顔がわかるくらい ④双方向通信(インタラクティブ) ⑤

放送主局一覧 NHK衛星第1、NHK衛星第2

WOWOW ⑥放送規格類詳細 ※走査の数字は走査線の数,そのあとの i はインターレース方式,p

はプログレッシブ方式。 ①デジタル放送のアンテナ![]() My Audio & Visual 向上記

My Audio & Visual 向上記![]() Visual(映像)

Visual(映像)

ハイビジョンテレビの視聴にこだわる

ハイビジョン・デジタル放送への対応

デジタル放送関連機器の選び方

主なデジタル映像記録方式

アンテナ線について

![]() Audio/Sound(音響)

Audio/Sound(音響)

音にこだわる【スピーカーの置き方】

音にこだわる【他に確実に効果があること】

音にそれ以上を望む【効果のほどは…】

オーディオ機器選び

音響について:簡単サラウンド

ライブかデットか(目指す音響)

![]() コラム

コラム

Topic:

Audio & Visual環境にPC導入

このHPのPC sideに概要は書いたがAV環境に安価に本格的にPC導入(onkyo DT515)。

場所や管理に手間をとるCDやDVDディスクの管理の手間を大幅に削減。これで購入DVD以外は、音楽とDVDはPCで管理、ハイビジョン放送は大容量のiVDR-Sカセットでと極めてシンプルかつ効率的。

光学ディスクは場所も取るし散在するし、もう管理できていませんでした。これで非常に楽に快適に管理・視聴ができます。…そのうち構成をUPします…

(最近はiVDR-Sカセットも500GBと大容量化が進んで、連続ドラマでも沢山1本のカセットに収まるので助かります)

¾Visual:ビジュアル(映像)

![]() ハイビジョンテレビの視聴にこだわる

ハイビジョンテレビの視聴にこだわる

一般に買ったときの設定はノイズリダクションが設定されていますがそれを解除することでより微細で立体感のある映像にできます。

以下の設定はプロ設定ができるモードでしか調整できない場合があるのでそのモード(AVメモリーなど)にして視聴します。

DVDやビデオ入力が別に調整できる場合は、それに応じて調整しても良いです。VHSビデオ入力などはDNRを入れた方が良い場合がありますが、自分の許容範囲でできるだけ弱い設定にするのが美しい画像を見るコツです。DVD入力はDNRはOFFのままで、MPEG NRを調整します。こちらも自分の許容範囲でできるだけ弱いか使わない設定にします。

一般に初期設定ではやや派手な設定がされています。一見してハッとするような綺麗な映像ですが対外メリハリ映像なので、良く見ると特に暗いところの色調が潰れています。ここの「闇夜のカラス」を如何に表現できるか、にポイントを置いてチューニングすると”おおっ”っていう派手ではないけど、深みがあり長く楽しめる”いいなぁ~”といった画像になります。とはいっても自分の好みですが…

まずは詳細に画質が調整できるモードにします。そして一度全ての設定をニュートラル、全ての効果をOFFにして、素の映像にします。そこから自分の好みに設定変更していきますが、派手さにとらわれず、黒の中の階調が上手く出るかをポイントに調整すると”う~ん…いい”といった映像になります。自分が簡単にやるときは人の髪の映像でただ黒い髪ではなく、同じ黒でも明暗、色調が豊かに識別できるよう設定します。

ちなみに液晶(ソニーBRAVIA)も持っていますが、テレビのような動画はプラズマに比べ液晶画像は全体に劣っていてどう調整しても期待レベルに達しません。やはりプラズマが自然で綺麗です。結果あまり液晶テレビは使っていません。

![]() ハイビジョン・デジタル放送への対応

ハイビジョン・デジタル放送への対応

①BSデジタル放送(衛星放送)の動向

NHKではBS hiのデジタルハイビジョン放送と、BS1・BS2のデジタル標準テレビ放送をはじめています。

従来のBS7の衛星第一と、BS11の衛星第二放送はアナログ放送で当面継続します。

(ちなみにBS7,BS11,BS9の放送内容は、デジタルでは101,102,103チャンネルに対応します。)

民放各社はデジタル放送でスタートし、デジタルハイビジョン放送とデジタル標準

放送を行っています。デジタル標準放送時は一局最大3チャンネル同時放送可。

地上波の現行放送とは内容が違うものです。

デジタルはデジタルBSチューナーとBSパラボラアンテナで受信します。

②地上デジタル放送の動向

2003年12月1日主要都市中心部から始まって現在ほぼ全国展開されてます。

地上波デジタルチューナーとUHFアンテナで受信します。アナログ放送は2011年をもって終了します。

◆展開状況:http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA/

③デジタル録画の概念

デジタル放送は基本的に「1回録画」で録画後のデジタルコピーはできません。(現在10回まででOKとするよう調整中でしたがまたまたお流れに…)。アナログ媒体へのコピーはできます。

但しハードディスク内蔵DVDレコーダーは、一度ハードディスクに録画したものを、編集などした後一回だけデジタル出力できます。(出力後、ハードディスクの内容は削除されてしまいます=同じソースは複数存在できない)

DVDはDVD-Rには録画できません。規格に合ったREWRITABLEディスクしか受け付けません。

著作権上の問題で、デジタル録画に関しては規制ガチガチです。なんで日本は…

※ハードディスク内蔵DVDプレーヤーの例

③番組表・放送内容表示

デジタル放送は、番組表も一緒にダウンロードされるのでとても便利です。

また番組情報表示(出演者やあらすじ)なども便利。

検索機能の充実した機器を選ぶとより便利。(出演者や脚本家で検索とか)

機器に電話線やインターネットをつなぐことで、ショッピングや投票、アンケートの回答、ゲーム等を楽しむことができます。

※対応デジタル放送時。電話線接続時には通常の電話代がかかります。

アナログ(コピー可)

デジタル(コピー不可能)

地上波(主局)

NHK総合、NHK教育

日本テレビ

TBS

フジテレビ

テレビ朝日

テレビ東京NHK G (総合:01*ch)

、NHK E

(教育:02*ch)

日本テレビ(04*ch)

TBS(06*ch)

フジテレビ(08*ch)

テレビ朝日(05*ch)

テレビ東京(07*ch)

衛星(BS)

NHK BS1、NHK BS2

NHK BS hi(13*ch)

BS日本(14*ch)

BS朝日(15*ch)

BS−i(16*ch)

BS ジャパン(17*ch)

BSフジ(18*ch)

WOWOW1、WOWOW2、WOWOW3

BSスター

デジタルでハイビジョン放送はHD、標準放送はSDと表記されます。

信号

(走査)対応D端子

放送

画素数

(水平×垂直)アスペクト比

525i

D1

標準(SD)放送

720×480

4:3, 16:9

525p

D2

標準(SD)放送

720×480

16:9

1125i

D3

ハイビジョン(HD)放送

1920×1080

16:9

750p

D4

HDの追加規格だけど低解像…

1280×720

16:9

1125p

D5

-未だこの放送はない-

1920×1080

16:9

※太字が主に現在放送されている信号。ていうか元々ほとんど1125i の放送。

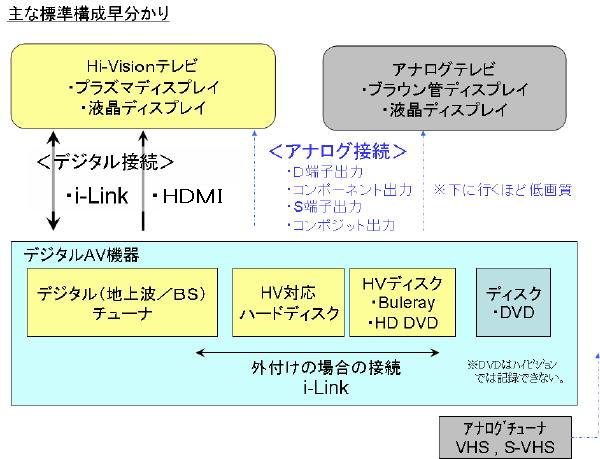

※アナログのD端子ではなく、デジタル接続の規格としてHDMIとi-Link(TS)があります。

ケーブル1本で映像・音声の接続ができ、画質・音質の劣化もほとんどありません。

⑦デジタル放送の画質

地上デジタルとBSデジタルでは大きく画質が違います。

皆さんなんとなくBS放送の方が綺麗と気づかれていると思います。

それはビットレート(情報量)の違いからきます。

当然録画するとBSの方が容量を食います。でも綺麗。

<ビットレート>

地上デジタル放送 HD放送 約17Mbps SD放送 約8Mbps

BSデジタル放送 HD放送 約24Mbps SD放送 約12Mbps

地上デジタルはワンセグ等サービスで帯域を分けているので情報量が低くなります。

見てて違いもはっきりわかるので、同じ番組があればBSの方を録画します。

ただ、BSは天気が悪いと受信が不安定になるので困ったものです。

バックアップで一応地上波も録画します・・・。

![]() デジタル放送関連機器の選び方

デジタル放送関連機器の選び方

デジタル対応と銘打っているものは性能面での向上もあるようですが、通常従来のもので受信可能です。

BS衛星放送デジタルはBSパラボラ、地上波デジタルは一般のUHFアンテナで受信できます。

地上波デジタルはアンテナの方向を変える必要はでてくるかも知れません。

②テレビの選び方

最近の大画面薄型は非常に画質・表現力が向上してきたので、精細度・表現力のバランスのとれた選び方をする必要があります。ハイビジョン対応といってもフルスペックな規格は1920×1080の解像度。

現在のカタログスペックで画質を把握することはほとんど不可能です。スペックがどんなに優れていても店頭で見ると明らかに酷い画質のものが山ほどあります。必ず、自分の目で見比べて判断してください。できれば店頭設定でなく標準設定にして。いかに今のスペック表記が意味ないものか良くわかります。安価でフルスペック解像度、HDMIと目茶スペックを出しながら内部回路はフルスペックに対応した処理をしていなくて稚拙な画像な製品もあります・・・

選ぶときの着目点としては、店頭でもすぐ評価できる精細感の他に、

「動画表示がしっかりしているか」と「黒表現がしっかりしてるか」は、よくチェックすること。

自宅で見るようになると色合い等よりもとても気になります。

動画特性はスポーツでチェック。速い動きがモヤモヤっとしたりぼやけない事。比較するとすぐわかります。

「黒表現がしっかりしてるか」は明るい店頭ではちょっと難しいけど、暗がりの人物と背景などの黒階調がしっかりわかり色合いも微妙に違いが出ること。だめだと暗いところは全体的にのっぺりして立体感がありません。特にプラズマ、液晶で苦手な深い黒レベルがしっかりでるか

=「暗コントラスト

」があるか。(暗い映像はしっかり黒くなるか。端的に言うと「闇夜のカラスが表現できるか」)。は大きな決め手。これはとてもリアリティに関係するが、明るくて派手な店頭展示では非常に判り難いので注意。(明コントラストで惑わされやすい)

黒がしっかりすると全体の色も際立ちます。

また、画素数よりデコーダの性能も注意。粗悪なメーカだとデジタル特有のブロックノイズやモアレがかなり酷く発生して汚くなるものが中にはあります。

あとは「色の階調が滑らかに出ているか」チェックしましょう。

それから「色再現性・発色性」がありますが素性はわかりにくいです。展示用の派手派手にごまかされないよう。

でも色の特性は良い機械だと自分で細かく調整できるようになっています。

また、余りにフルスペックハイビジョンにこだわる人も多いですが、プラズマの場合画素が小さくなる(小型になる)と発光効率が落ちるので、小さいサイズで無理にフルスペックにすると暗くなります。

40インチ程度ではよほど近くで見ない限り、フルスペックでなくとも荒さは出ないので、それよりも明るさを優先することも考えたほうが賢明です。

以下に大方のパネルの傾向を表にしています。もちろんパネル毎に大きな性能差があります。

| 薄さ | 大きさ | 省電力性 | 動画表示性 | 色調 | コントラスト | |

| (CRT-HD) | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| プラズマ | ○ | ○ | 大型良 | ○ | ○ | ○ |

| 液晶 | ○ | △ | 小型良 | × | △ | △ |

| SED | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

| 有機EL | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

※注:SED、有機ELについては技術情報より。自分の目では確認していないのであしからず。

有機ELは最近携帯プレイヤーなどの操作表示装置に良く使われるようになってきた。

大きさは、大画面プラズマ、小さいのは液晶。基準では50インチ以上プラズマ、40インチ以下液晶のすみ分けがあります。液晶は大きくなると価格が高くなるし、プラズマは技術的に40インチ以下は厳しい(絵が暗くなる)く、画素の微細化が難しい。特にプラズマの場合画素が小さくなる(小型になる)と発光効率が落ちるので、小さいサイズで無理にフルスペックにすると暗くなります。

画質傾向は、プラズマ画質と液晶画質は好みで分かれる要素が強い。一般的発色はプラズマがブラウン管に近く、微細感がある。液晶はしっとり映画のフィルム的。

液晶は動きの激しいものにやや反応の遅さが目立つので大画面になると不利な傾向。ここは未だに思ったほど良くならないパネルいまだ多し。解像度だけはフル対応先行してはいるけど。液晶は動きの激しいものにやや反応の遅さが目立つので大画面になると不利。液晶は動きの激しいものにやや反応の遅さが目立つので大画面になると特に不利。液晶は動きの激しいものにやや反応の遅さが目立つので不利。

注意したいのは、店頭では液晶の方が派手で綺麗に見えますが、室内の照度ではプラズマの方が一般的に綺麗です。

総合的に動きのあるテレビ映像はやっぱりプラズマがお勧め。

【HDMI端子・i-LINK】

デジタル信号の端子。大画面TVでD4(アナログ)との比較をした場合、ややD4の画像は甘くなる傾向があり。やはりHDMIで接続して見たくなる。装備は必須。

③デッキ(録画機器)の選び方

デジタル対応といってもハイビジョン画質で見れないものもありますので注意が必要です。

簡単なのは、入出力に着目してください。

HDMI端子はデジタル信号の出力端子。できればこの端子のある機器を選びたい。画質は最高。

無い場合はアナログになりますがD端子でつなぎます。

D1、D2 入力/出力:しかないものはハイビジョンでは見れません。

D3、D4 入力/出力:もついているものはハイビジョン対応です。

D3かそれ以上の入力端子を持つテレビを選びましょう。

以下に代表的なハイビジョン記録装置を紹介します。

<ディスク記録>

●各ブルーレイ・レコーダー

<HDD記録>大容量

●Rec-POT(DISK内臓交換不可) :i.LINK接続、

●IV-R1000 (HDD交換型、交換DISK規格:iVDR-S)

:HDMI、D4 接続

●日立の各テレビのiVポケットを持つ機種 (HDD交換型、交換DISK規格:iVDR-S)

※現在での所感

ブルーレイディスクは容量小さい。1枚映画1本程度。コピーワンスで一回焼くとバックアップ取れないのでディスクが劣化すると終わり。(永久保存は無理)。でもプレーヤーは多分普及するので人に貸したりはし易い。(ハイビジョンの市販はこれ)

ハイビジョンハードディスクレコーダーは大容量。連続ドラマでも丸々録画できて見るとき便利。コピーワンスの記録でも劣化が気になれば、ムーヴできるので劣化の不安は防止可。(ムーヴをすることで永久保存可)。

って総合的に考えると、現在の選択肢ではiVDR-Sのハードディスクレコードが一番テレビ録画・保存には便利かつ現実的かな。

④デジタル外部接続 i.LINK (IEEE1394)

i.LINKイコールDV端子ではありません。DV端子とはデジタルビデオカメラのDVフォーマットを入出力できる端子のことです。

それと、地上デジタルチューナーやD-VHSデッキなどについてるi.LINKは別の信号です。主に下記種類があります。

■DVC-SD(DV端子) :i.LINKの標準的な信号で、パソコンやDVカメラなどで使用されています。 最近のハイビジョンレコーダはDV信号は扱えず。

■MPEG2-TS :デジタル放送の映像信号や、D-VHS等での映像記録に使われます。

■MPEG2-AUDIO :オーディオ信号のフォーマットでCDやMDなどで使用されます。

※ちなみにDVD-Videoは MPEG2-PS でまた違う。

放送を直接デジタル録画する機器やチューナーのi.LINKは、MPEG2-TSに対応しています。(TSモード。メーカにとってはDRモードと呼びます。DVには対応していない場合がほとんど=DVカメラはつなげられない)

画質・編集の優位性は文句なくDVですが、デジタル放送を直接デジタル記録できるのはD-VHS、ブルーレイ/HD DVD、ハードディスクレコーダーです。

DV機器でデジタル放送をi.LINKによってデジタル録画することはできません。

一般的なパソコンやDVカメラのi.LINK端子はTS形式に対応していないので、デジタルチューナやD-VHS→パソコンに取り込みといったこともできません。

<現在の録画対応要約>

デジタル放送の品質の録画→TSモード/DRモード(メーカにより呼称別)

※i.LINKはMPEG2-TSの信号の扱える端子で利用可。ただ著作権問題でいろいろ制限あり。

もう難しすぎです(`^´)。こうして書きとめておかないと(T_T)。如何にコピーさせないかの結末か、嫌がらせなのか?…

⑤テレビとの接続

AVアンプなどを挟むとステレオとの切替えは便利ですが画質は顕著に落ちます。できるだけ直接テレビと接続するようにします。(これは音声でもそう、音は直接ステレオアンプに、映像は直接表示装置に。ソースの切替えは面倒ですけど。)

使用するケーブルHDMI端子がついていればHDMIでつなぎます。デジタル信号での接続なので劣化も少なく、もっとも綺麗です。i-Link(TS)接続ができれば同じデジタルリンクなので、それでも良い。

上記が無い場合はアナログでの接続になりますが、D端子か、コンポーネント端子でつないで下さい。ない場合はS映像端子で接続します。決してコンポジット端子(黄色の一本)で接続しないように。映像が台無しです。

参考:Audio-Technicaケーブルもの知り辞典

【HDMI端子】

これからの周辺機器との接続端子、ビデオ機器はデジタル化されても、機器間の接続は、D端子まではアナログだった。HDMIになって初めてデジタル接続が可能になった。

接続は音声も映像もこれ1本でいいのでとても簡単。でもケーブルはまだ高価。

大画面TVでD4との比較をした場合、ややD4の画像は甘くなる傾向があり。やはりHDMIで接続して見たくなる。

今後はテレビもビデオもHDMI端子付にしておく方が良い。(解説)

テレビや録画機器のチューナーへ引き込む室内アンテナ線についてですが、やはりデリケートな電波をちゃんと引き込むにはアンテナ線にも気をつけましょう。

特に電波が弱い場合、ブースターをつける前にアンテナ線自体をチェックしましょう。

主な同軸ケーブルの種類としては、以下があります。(右下にいくほど高性能:減衰が少ない)

頭の数字の「3~5」はケーブルの太さをあらわします。(主に3,4,5の3種類あります)

太いほうが損失が少なく高性能ですが、線が太くなるので取り回しが難しくなります。

特に、5Cはかなり太くで曲がりにくいので、ビデオデッキに直接入れるのは大変です。

分配が必要な場合は、元から分配するまでは5Cで引っ張りましょう。

3桁目の、「2」「F」ですが。「2」は絶縁材がポリエチレンで、「F」が発泡ポリエチレン。

発泡ポリエチレンの方が損失が少ない。

最後の4桁目、「V」は外部導体が一重の編組で外被がビニール、「B」は内側にアルミテープが巻いてあるもので、「B」の方が絶縁性が高く、外部ノイズの影響を受けにくくなっています。

アンテナ線はできるだけ太いものを使って減衰を最小に抑えます。それでもダメなときだけブースターを使うようにしてください。また最近はデジタル機器も多いので、外部のノイズを受けにくい「FB」タイプのものが良いです。特に高い周波数のBS放送受信では「FB」タイプを使用したいです。

私は、全部に5CFBを使っています。その代わり硬くて曲がりにくいので取り回しは大変ですが。

ただ、デジタルになってアナログの時ほどの差が出るかは…わかりません。

私は主にミュージックビデオを最高に鑑賞できるように AV系をチューンしています。映画にしてもドラマにしても、音楽が良くなるほど映像への入り込みも深くなり、感動も大きくなります。私にとって感動を得るためには、音響は映像以上に重要な要素と考えています。

土台固めのコンクリートブロックと吸音に使えるカーテンは、隠れた安価簡単備品!。

土台がカーペットや畳ならコンクリートブロックを敷いた上にスピーカー設置。高さもブロックのおき方で調節。

※最近流行のトールボーイタイプはもともと地べたに直置きの設計だし、形状からブックシェルフタイプより細長く高く不安定なので、あまりいじらないほうがよいでしょう。

■スピーカーセッティングのチューニング編(上の対策後)

■サランネットについて

■スピーカーユニットの緩み

ほとんどは、スピーカーとそのセッティングで音の性格の大半は決まりますが、他確実に音の変化が一般の人でも確認できる事項に以下があります。やっておく順に以下記載しますので、予算に合わせてほどほどに対策しましょう。 ■

前面にサランネット

が付いていて取り外せるものは取り外します。スピーカーの保護についているものなので、通常はない状態で設計されているのが普通です。サランネットの質にもよりますが大ない小なり付けると音が甘くなります(特にシャープさが衰える)。

但しサランネットをはずした時はスピーカーコーンを傷つけないように十分注意してくださいね。

長く使っているとスピーカーユニットのネジが緩んで音が締まらなくなってくることがあります。緩んでる場合は、ネジを締め直すことで相当音が改善されます。締めすぎてネジ穴を壊さないよう注意してください。

![]() 音にこだわる 【他に確実に効果があること】

音にこだわる 【他に確実に効果があること】

コンセントの極性が分かる場合(差し込み口が片方大きい場合はそちらが正極)、電源コード側は白いラインが入っている、もしくはロゴが入っている側が通常正極なので合わせる。通常音の広がりのある方を選ぶ。聴感はかなり変わるのでアンプ、CD/CVDプレーヤー、テレビなどは必ずやっておきましょう。無料だし(^_^)v

■スピーカーケーブル(特に音質バランスが変わる、聞こえなかった音が見えてくる)

スピーカーを構成する重要な部位と考えた方が良いです。アンプをちょっと変えたくらいの違いはあります。品質の良くない添付(数十円/m程度)のケーブルより明らかに良くなります。

■製品別特徴 (私の使ったもの)

![]() モンスターケーブル XP(600円/m)…

モンスターケーブル XP(600円/m)…

とりあえず添付のケーブルとの違いを試すには良い。値段もほどほどでビギナーにもおすすめ。

![]() Space&Time Prism

OMNI-8N (1200円/m)…

Space&Time Prism

OMNI-8N (1200円/m)…

単線系のベストセラー。高域が美くしく高分解能なのが特徴。透明感がある。

![]() ベルデン Studio727MkⅡ(1800円/m)…

ベルデン Studio727MkⅡ(1800円/m)…

縒り線系。特に低域方向に迫力あり。量感も豊か。私の好みで現メイン。

上にあげた特にベルデンのはかなり太いのでコネクタに入るかは注意してください。太さはラインナップで選べます。

他には、もっとインシュレータの材質を変えるだとか、アンプやスピーカーに重しをするだとか、ピンケーブルの種類だとか、更にだんだんおまじないにも近いレベルや、気持ちの問題に近くなってゆく…。物を変えれば何らかの影響で音が変わることはありますが、問題はその程度です。何に比べて「凄く音が変わった…」と評価するのか、基準が無いのが混沌とさせる原因です。それを承知で趣味として楽しむにはどんどんハマれる。でも体調でも音の聞こえ方や感動は明らかに違うでしょ。ならば健康にも投資しましょうよね(^o^)/。

あえて以下にコメント。

□オーディオ用電源ケーブル・タップ

ほんとはコンセント直結が良いので、必要悪。

アンプが一番安定した電源供給が必要なので、できればアンプだけでも直接コンセントから取る。

私は無理だったので、オーディオ用タップを買いました。アンプに一般のタップではさすがに無理があるので、3~6千円程度のオーディオ用タップが良いのではないでしょうか。

マニアの使う2万3万以上の高額な物になると家のコンセントや配線自体も見直さないと意味がない。

□スピーカの下にはさむインシュレータの材質

材質でも多少音色が変わりますが、どうしても素材の癖が乗る。前述の通り、癖のないブチルゴムか手軽な10円玉

が安くて無難。ブチルも千円としない。何千円もする専用のものを買っても10円玉の効果に比べれば、わずかな音質の違いを確かめれる程度。

重量のあるスピーカーで、制震の必要がある場合はブチルが良い。生ブチルはベタベタするのでラップを巻いて使う。

□スピーカ以外の機器用のインシュレータの必要性

アンプやDVDプレーヤー等はスピーカーのように派手には振動しないので、スピーカーのような効果はない。ただ、固有振動よりもスピーカー等の外部振動が伝わらないよう注意することが必要。音が濁る。まずはスピーカと接したり、同じラックに載せないなど置き場所の留意が最優先!。

インシュレーターについては、ちゃんとした機器は足回りにゴムや各種素材で必要最低限の処理はしてある。

気になるのであれば制震性が重要になるので、制震性が強く安価なブチルゴム系のインシュレーターを試す程度で良いのでは。

□ピンケーブル(RCA)の種類

アンプと再生機をつなぐケーブルは、同様に広帯域情報ですが、長さや、電流の大きさは小さいのでスピーカケーブルに比べると効果は大変小さい。その割にアクセサリの価格がメチャ高い。マニアの間では1m1万円以上が普通だったり…。異常だ。品質が高くないと効果が出にくいからだろうが、金があるならスピーカ系統重点投資に回す!。

普通、金メッキプラグで、HI-OFC程度の定価2~3千円以内のもので十分良いと思います。あまりこだわるほどに効果は少ないので私は通常はどこでも手に入るaudiotechnicaのもので済ませてしまうことが多いです。

それより無駄に長くなるとロスやクセが大きくなるので、必要最低限の長さにすることに気を使っています。

選び方はとにかくスピーカーから決めます。アンプのウンチクをいわれる方もいますが、音の資質を決定的にするのはスピーカーです。スピーカーに合わせアンプを決めます。お金が無ければアンプを我慢します。また変えていけば良いですし、アンプの違いはスピーカーの比ではありません。

スピーカーの良いものを選べば一生ものです。よく買ってすぐ気に入らないと言う人がいますが、鳴らしているうちにエージング効果で音はまた変わって慣れてきますし、ましてやセッティングの仕方やケーブルで七変化ですからいいスピーカー買ったら安易な買い替えはやめましょう。

私もアンプは何台も変えてきましたが、メインスピーカーは学生のころに買った、もう15年は軽く超えるもので楽しんでいました。やや重いので引越しは大変ですが… 。

ここで良い音と言うのは、リアルな音で輻輳しても団子になったり破綻したりしない音です。

鮮烈な音はちゃちいシステムでも出すのは簡単です。高音と低音を強調すれば華やかに聞こえます。また高音を強調すると分解能が良くなったように錯覚できます。ミニコンポが良くやる手で、逆にフラットにすると実はまともな音が出ない。良いシステムでは派手なソースでは派手に、地味なソースでは地味にちゃんと鳴って、情感豊かに深みがあって、長く大音量で聞いても疲れない音です。

PS:

2004年4月前述のとおり、ほぼ20年ぶりにスピーカー買い替えました。オンキョーD-77MRXです。まずもって良い音です。一寸の不満もなく、常に音の中に感動を見つけることができます。また色々チューニングしながら永~く付き合っていけそうです。

スピーカー選びは音色ですが、これは人の好みなので、以外の物理的特性で話をすると、

①3Way で ②箱が大きく ③重く ④木製箱が叩いてもゴツゴツとしっかりした物が良い。

スピーカーは2WAYが音場定位が良いのでいいと言う人もいますが、聴覚範囲で低音から高音まで綺麗に再現するには、どう転んでも2WAYでは無理があります。ユニットが減ると音場定位は良くなりますが、3WAYの豊かな音域再生力を聞くと若干の音場定位の差は何ぞや…てなことになります。

私も、どうしても最新技術の売り言葉に負けて、評判の高いスピーカーを買って比較してみたりしてますが、当時の3WAYが今の2WAYに音域で勝つことは消してありません。但しウーハーは25cmは欲しいですね。音場のスケールは全然違います。

箱の大きさとウーハーの大きさは、どれだけ本物の低音を再現できるかの要素。大きいほうが当然有利です。場所は食うけど、これは仕方のない摂理

…「小さいけれど重低音」の文句には何度騙されたことか(__)。そんな理屈あるわけないです。(店頭ではブワ~ンってて感じの音で低音が効いてるようにごまかされますが、それは中低域をブーストしてる(量的に多く出している)だけで、本当にリアルな低域の「ドスン」て音域は小さなスピーカでは出ませんから)

重さ、は低音の押出を十分に支えるのに効果があるのと、重いものはスピーカーの電磁コイルの質が高い(よく巻いてある=強力な駆動力がある)ものが多いということです。「迷ったら重い方を選べ」です。

最後は、キャビネットが変に共振してしまうようなやわな作りでは論外ということ。

音色は人の好みですので高音や中域の音色は本当に好みで決めましょう。注意として、

低音はブ~ミーな中低音にごまかされないように。ベース音でなく、バスドラムか大太鼓の「ドスン」がどれくらい出るかで判断できます。

またドンシャリの音にごまかされないように。高低域を極端に強調すれば鮮烈で高分解能のように錯覚しますが、疲れる音です。よくサ行の言葉がシャリシャリします。ほんとの人声ではそんなにシャーシャーしません。

また、音量が大きい方が良い音に聞こえるので、比べるときは同音圧で。

※注)サブウーハーを買う人は、音場定位に注意を注ぐことになりますので2WAYや構成によってはシングルが良い場合があります。

新品を購入したら、一日くらい鳴らしてから、きちんとしたセッティングに入ります。

最初はまともに音は出ないので、エージングがある程度進んでからチューニングです。

それから、スピーカーケーブルもスピーカーの一部と考えた方が良いです。千円前後のものを合わせて見繕いましょう。

私の経験から投資対改善効果は以下の法則があります。(感覚的にね^_^;)

スピーカー(注:ペア5万~20万のもの) > スピーカーケーブル(添付→千円前後時) ≒ アンプ

スピーカーは色を決めアンプは質を決めるという人も居ますが、私は単純に出口のスピーカーが、増幅装置であるアンプより音決めに支配的だというだけで、それぞれ機種で様々な音の方向性を持っています。スピーカーで好みの音を決定して、アンプ選びで調整と言ったところ。

難しいのはアンプは単純に高いものが良いとはスピーカーほど言えない事です。

※アンプやスピーカーケーブルのエージングと言う言葉も使いますが、本当はスピーカーのような駆動系がないので、あまりエージングと言うのは無いはずです。…が今回のA-1VLは予想以上に変わりました。多少変わるのはスピーカーケーブルの接点が密着して安定してくるとか、蓄電荷が変わってくるとかであるのでしょうか。

my

A-1VL(onkyo):買ってしばらくは荒れていたけど、使い込むと素晴らしいアンプ。音場定位はビシッと決まって揺らぎがないのは凄い。これは高級アンプも凌駕する。もうひとつ特徴的なのはハイスピードな反応。自らの演出や脚色はほとんどない。しかしそれだけに特にソースやジャンルは選ばない。セッティングもシビアにしなくてもそれなりに鳴ってくれるので楽だし。非常にいいアンプだと思う。この価格にして非常にコストパフォーマンスが高い。

☐AVアンプについて

原音再生目標の観点ではAVアンプより通常(ピュア)アンプの方が対コスト面で圧倒的有利ですし、私の嗜好もあってこのホームページではほとんど取り扱っていませんが、

通常(ピュア)アンプに比べAVアンプは、

①複数機器の映像・音声切替の上では大変便利。

②サラウンドのコントロール・パタンが多彩に出来る。

③本格的なサラウンド(Dolby Digita、5.1ch、DTSなど)構成・再生ができる。

で主に優れています。その代わりアンプ部のみで同等音質を実現するには最低3倍の価格のものになりますし、他にセンターやサブウーハーの購入等かなりの高額を覚悟しなければなりません。(ピュアアンプ 10万円台の音はAVアンプでは30万円以上になると思います。) 10万円でサラウンドセット…とかありますが、どう理屈つけてもオモチャ程度のものと見た方が良いです。

①については画質面で言うとここでアナログのスイッチングをかますのは最悪で、テレビのセレクタに直接入れるのに比べ画質を比較すると一発で劣化がわかるほど酷い場合があります。便利さとの兼ね合いですが画質云々言う場合はAVアンプを通さずテレビのセレクタに直接つなぐべきです。

伝送が全てデジタル(HDMI)になれば劣化の話はなくなるのですが、映像のデジタル伝送充実ははまだ先でしょう。(注:D端子はデジタルではなくアナログ)

②については、ピュアアンプでも先に述べたマトリックス配線で可能。音も余計なハードが絡まない分ピュアですが、電気的コントロールは不可。

③はピュアアンプでの構成は無理ですね。擬似的にマトリックスサラウンドで再生するしかないです。もちろんソースがそれで録音されていなければ無駄です。ただそういったソースはマトリックスサラウンドでも効果は大きいです。

AVアンプでの構成とピュアアンプでの構成は全く異なりますので、自分の嗜好とお金を良く考えて将来どの方向に持っていくか考えましょう。

魅惑の3D音場再現をベースにするか、品位の高い音響・音質をベースにするか…といった所で、私は後者だった。

私の今のメインシステム構成は、アンプA-1VLでこの構成。このアンプ、SN比、駆動力は高級アンプに迫り特に位相が整った再生はすばらしく音場再現の大事なサラウンド構成にもってこい!。実際とてもよい定位のサラウンドを再現してくれます。

スピーカーはフロント30cmウーハー3WAYのブックシェルフタイプD-77MRX、リアはもう十何年鳴らし込んでいる26cmウーハー3WAYのSP-V100。A-V1Lにはスピーカー端子が一式なのでこの構成で壊れないかちょっとドキドキでしたが余裕の駆動。立体的にビシッと決まる音像には感動物です。へたなサラウンド機器を挟んでいないのも良い結果になっているかも。いずれにせよハイコストパフォーマンスなAVシステムです。

アンプにはハイビジョンレコーダーをメインで直結。スピーカーの間には36インチブラウン管テレビ。テレビは薄型で納得いく画質のものが発売されたらすぐにでも置き換えしたい。

ちなみに寝室のシステムも同じサラウンド構成でアンプPMA-390Ⅲにフロントスピーカーヤマハの2WAYブックシェルフNS-100、リアはその辺に転がっていたシングルスピーカーを天井から吊るしています。軽くAV楽しむにはこちらもなかなか(^o^)v。

引越しの下見などで、何も荷物の無い部屋に入ると、とても音が響いているのがわかります。ところが引っ越して荷物を入れると響く感じは無くなります。

これをライブからデットになると言います。荷物を部屋に入れるだけ音を吸収してデットな部屋になっていきます。部屋の環境だけで既にこれだけ違うことも理解しておいてください。

ところで、「良い音」とは何でしょう?。-原音忠実が良い音?-原音って?-。-野外音楽堂で聞く音が本物の音?屋内ホールで聞く音が本物の音?-。…最終的に目指すのは、自分自身で質の良い音を経験しつつ、一番のどのような音・響きが好きか、好みの音を見つけることなのです。

ホールで手を叩いてみます。「パン!!」と言う音がよく響きます。部屋で手を叩いてみます。少し響きます。青空の下で手を叩きます。「パン!」と短くとても乾いた音がします。まったく響きません。…この青空の下が付帯音のない原音ですが素っ気無い音です。…どれが望む音ですか?。要は音響はライブ加減(響き加減)を決めることになります。一般に部屋で聞く音の70%前後はスピーカーからの直接音ではなく前後左右からの反射音だと言われることもあります。

私はかなりライブが好きで、スピーカーの後ろはコンクリートの壁のまま吸音材なしで設置しています。フロントがライブのセッティングですね。後方は木のクローゼットのままですが、布製の大きなソファがあるのでライブとデットの中間でしょうか。

ライブにすると響きは豊かになりますが、悪いことに定在波が発生します。これは部屋に音のムラができ、音を汚します。変なピークが現れることもあります。物の共振も定在波の結果ですね。

デットにすると定在波は減ります、部屋を広くしても減ります、また部屋を前後非対称にしたり、乱反射をさせるとうまく響かせながら定在波を防げます(ホールや映画館の天井や左右の壁の凸凹はその為ですね)。

このような音響もひとつ考えてみてください。昔はスピーカー側がライブで視聴者背後がデットが良いと言われていましたが、最近はフロントデットで背後がライブが良いとも言われています。(前後でライブ・ライブにすると定在波対策が大変なのでお勧めできない。デット・デットの音はつまらない。)

部屋の環境はそれぞれかなり違うので、自分の好みを試行錯誤してみてくださいね。

| ≪おもいっきり主観なコラム≫ ▼2010.3.7 Pioneerブルーレイディスクプレーヤー BDP-LX52購入。日立の42インチプラズマディスプレイ用にBDプレイヤー用に狙っていたが生産終了になりそうなので購入。 持っているLX80の画質も音質も気に入っているだけに楽しみにしていたが、やっぱりいい。と言うより予想以上にいい。BD画質や音質もかなり高レベルだが特にDVDのアップスケーリングの画質は素晴らしく昔のDVDを引っ張り出して見直!。 ▼2010.2.13 話題のLED液晶テレビを見てきた。確かに輝度は上がり消費電力は抑えられている…が、プラズマに比べ画質が根本的に受け入れられない。 やはり液晶の応答速度の問題で、ジワっとした動画性能は許しがたい。プラズマのような立体感ののあるスカッとしたシャープな動きの再生は液晶では未だ無理ですね。透明感と、自然な色調も私はプラズマの方が好き。「液晶は鮮やか」とか…確かにスゴイ鮮やかだが(ーー;)…。 ▼2009.ハイビジョン録画 ココの所ハイビジョン放送の録画資産が大量に増えています。 媒体としてはHDD(iVDR)カセットを使用し、Blu-Rayは市販ソフトを見るためのプレーヤーのみ。 ブルーレイディスクは録画としては使用しません。 理由は大容量で圧縮の必要も無く大量の映画やドラマが録画できること。1本入れっぱなしで何十本も記録可能で気軽に録画セットしておける。 また編集も簡単で、特にダビングは圧倒的に高速で快適。カセット毎に自由に分野分類。 最近は320GBのカッセットもあり、シリーズ映画をまとめて保管しなおしている。 AVもパソコンのように便利で簡単になったものだ。 ▼2009.ブルーレイディスクプレーヤー PIONEER BDP-LX80購入。 ハイビジョン録画はHDDに任せるので、再生品質を財布と相談しながら突き詰めコレ。特に音質がいい(^_^)。 最近多いチープなレコーダやプレーヤー、ゲーム機等とは大違い。 少し古いが、いくらソフトが向上したって再生はハードがしっかりしていないとね。 端的にわかるのが重さ。約7Kg。そんじょそこらの3kgごときのレコーダやプレーヤ~とは物量が違う。 ▼2008.7.20 小林香織のアルバム「Shiny」は、すっかり私の壺にはまってしまいました。My名盤です。ここ数年映像メディアで楽しむばかりでしたが、今年はPerfumeのアルバムと言いほんとに久しぶりにCDが楽しめています(^-^)。演奏や歌の上手い人は沢山居るけど、聴いてて楽しい&ワクワクはなかなかね…。 今もコーヒー飲みながら♪~ ▼2008.6.14 日立のプラズマHR02がきて一ヶ月ですが。良い。特に輝度のあるバラエティ、音楽ライブはパイオニアより良い。しかし改めてプラズマの室内での綺麗さ、微細感は液晶に比べて遥かに良いですね。 寝室の電源周り改善に、オーディオ用電源タップAT-NF513(オーディオテクニカ)を購入。 ▼2008.5.24 現在の主な構成。HR02のiVポケットはかなり使いやすい。特に「ライブラリ」はいい。過去に使ったiVDR-Sカセットの内容を記憶するので、カセットを挿さなくても、どのカセットに何が録画されているかテレビを見るだけでわかる。…これはいい! IV-R1000を買っているので他のテレビでもiVDR-Sカセットを見れる。2スロットあるので単体でダビングも可。小さくて軽いので持ち運びも簡単。ココまで使い勝手いいし持ち運びが簡単かつ大容量となると、ブルーレイはもとよりRec-POTもいらない… 本体壊れてもデータは各カセットなので安心感。ブルーレイと違って、著作権保護のコピーワンス映像も媒体が劣化してきたら別のカセットにダビングし続けていけるので永久保存も可能。 ダビングも超速い。映画4~5本のダビングも1時間とかからない。i.LINKは等倍速なので比べ物にならない。整理するにも早くて便利。 ▼2008.5.19 和室の36インチブラウン管の調子が悪くなったのでプラズマテレビP42-HO2を購入。 店頭リサーチではパイオニアも良い…が高い。液晶はやはりまだまだダメダメ。で、目に止まったのがこれ。画質良く、しかも意外に安い。 テレビのスピーカーの音はあまり良くないですが、画質は相当いいです。以前のプラズマは日立ダメでしたが、今回の機種はかなり黒表現が良くなってます。もともと輝度・明るさでは良く出ているので、とてもリアルに見えます。プリセットの画質より詳細設定で調整すると更に飛躍的に良くできるがシネマモードでしか詳細調整ができないです。

▼2007.8.10 HV録画が増えて仕方ないのでハードディスクレコーダーHVR-HD400Rを買い増している。DVD品質で記録じゃ満足いかず、でかいDVD/HVレコーダもこれ以上増やせない。新しいディスク規格(blueRayやHD DVD)もまだまだだしランニングコストも高い。で、I-O DATA製HVR-HD400Rを買い増し今日で3代目。 ▼07.05.28 ZARD坂井泉水が・・・亡くなった・・・・ ▼07.05.27 メインのシステムの部屋の低音がダブつく。リアのスピーカーの低音を調整する。バスレフポートにタオルを詰めて調整。バスレフが密閉式のようになり低音の量は減り、制動が良く利くようになる。ZARDのDVDでチューニング。 ▼07.05.02  ▼06.01.02 私的評価ではフルスペックではないものの現行薄型では一番自然で画質が良かった。 動画性能良好。解像度感も不思議とたっぷり。しかも50インチもあるのに。良くできてます◎。 これならSED等の次世代薄型テレビが普及して安定するまで十分に待てそう(^_^)/。 しかし思ったより遥かにデカク搬入時には焦った!。オーディオスピーカー両サイドいっぱいぎりぎり部屋に入った。 実はPDP付属のサイドスピーカーは入らず付けていない。 デカイメリット…迫力はもちろん、近づかなくても俳優が持って読んでいる小説が読めたり・・・細かな所で意外な気付きが沢山あります。 とてもお勧めなディスプレイ。ですがハイビジョン鑑賞で価値ある大画面だと言う事を付け加えておきます。 DVD再生ではもともとの情報量・解像度が足りずボケボケた絵になってしまう。当然アナログ放送もソースの能力不足です。 それでもこのテレビはかなり高画質に見せてはくれることは確かです。ハイビジョンの視聴を考えないのならサイズはワンランク下の42インチ程度で良いでしょう。 ▼05.10.29 ハイビジョン放送になってtテレビの画質のチューニングも変えるべきことに気付く。私としたことが今更ね…。HD放送はブラウン管の輝度をどんどん上げていっても黒も浮かず色調も破綻しないのは驚き&感動。ダイナミックレンジがかなりある(ソースにもよるけど)のでCRTが圧倒的に優れている輝度を上げても色合いも階調も破綻せず。コンサートのライトや日差しの映像をやたら眩しく、暗いところは暗く ても細部まではっきりでとてもリアル!はじめてこのテレビが実力をみせたような…今更。但し従来の放送をこのセッティングで見ると白っぽく飛んだような感じで良くない。すなわち暗いところを黒く潰してまで落として見てたってことね…。(ちなみに10年以上前のノーマルCRTは破綻してだめだった) 2008.5現時点でメインシステムは以下構成 。( )内は当時標準価格。スピーカーはペア価格。

▼05.10.22

▼04.04.26 |