Jewellery Box 2A3 製作過程

JB 2A3の製作過程です

梱包

梱包

またまたザ・キット屋さんより購入。2005年カレンダーがおまけで入っていました。

(2004/10/30)

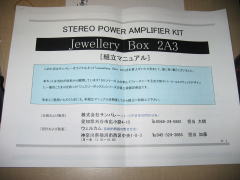

部品

梱包から中身を取り出したところ。

大物以外はシャーシの中に入っていました。

A3版のマニュアル/実体配線図が付属。ただし写真等での説明はないので私のように初めてのものにとっては苦しい(参考書千葉のS様の製作記のお陰で助かりました)。

シャーシのアース

シャーシのアース

シャーシのアース・ポイント3カ所の塗装を紙ヤスリで剥ぐ。

ボリュームのアース

ボリュームのアース

ボリュームのアース・ポイントの塗装を紙ヤスリで剥ぐ。

木枠部

木枠部

木枠に部品を取り付ける。結構しっかりした木枠である。全体は上から見たところ。最初トグル・スイッチを上下逆に取り付けてしまいやり直し。ボリュームは底を上にした状態。手持ちのレンチでサイズが合わないものはペンチで締め上げる。

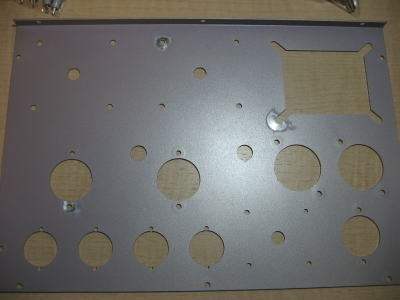

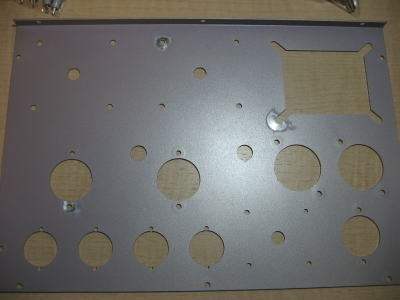

シャーシ部

シャーシ部

シャーシへの部品取付。真空管ソケットとラグ板。ハム・バランサー、電解コンデンサー、整流管ソケット。電解コンデンサーの取付方は参考書を見てこう解釈しました。

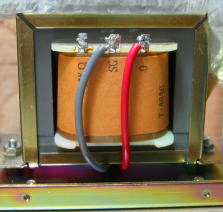

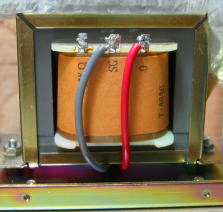

トランス類取付

トランス類取付

チョーク・コイルとトランス類をシャーシに取付け。チョーク・コイルと電源トランスはシャーシを木枠に付ける前に取り付けましたが、電源トランスは後の方が良かったかも。電源トランス横のシャーシを木枠に取り付けるネジ穴と電源トランスの距離が狭くてネジを締め付けるのが苦しい。

養生

養生

トランスやチョーク・コイルを養生していよいよ配線へ。

事前に実体配線図上で接点ごとに線の数を記入し、その図でハンダ付け完了できるかどうか印を付けました。

(2004/10/31)

電源コードとシールド線

電源コードとシールド線

配線にかかる前に電源コードとシールド線の作成。これらは参考書がなければお手上げでした。それでも電源コードの金具を事前に通しておくことを忘れやり直し。通常のACインレットであれば手間いらずだと思いますが。

(2004/11/02)

ボリュームの配線

ボリュームの配線

左右のボリュームを結ぶアース線をまずハンダ付け。その後木枠からボリュームをはずしてボリューム部に付く配線を全てハンダ付け。

入力ライン

入力ライン

シールド線をRCAジャックにハンダ付けして入力ラインは完成。

ハンダ付けしたところは実体配線頭上で赤丸をつけて確認しながら進めました。

アースライン

アースライン

事前のアースラインを配線したところ。長い箇所、短い箇所と不揃いになってしまいました。完成時点で黒線は全て使い切りました。

ACラインとヒーター・ライン

ACラインとヒーター・ライン

ACラインとヒーター・ラインを配線。最初コツが分からず捻りコードを作るのに結構手間取ってしまいました。電源のトグルスイッチには買い置きのスパークキラーを付けました。MT管ソケット周りは細かくて神経を使います。

(2004/11/03,06)

OPTラインと+Bライン

OPTラインと+Bライン

ハム・バランサー、OPTライン、+Bラインを配線。

OPT

OPT

OPTの2次側、1次側の配線。それぞれで上下が逆です。ちなみに8Ωスピーカーです。

MT管の配線

MT管の配線

MT管ソケットの配線。狭くて苦労しました。何かコツかあるのでしょうかね。

(2004/11/06)

電源回路部のCR

電源回路部のCR

電源回路部のCR接続。念のためCRのリード線には全てエンパイア・チューブを被せました。極性の無いものは黄色、+:赤、−:黒としました。エンパイア・チューブは近くのホームセンターにはなく秋葉原で探しました。

ソケット周りのCR

ソケット周りのCR

ソケット周りのCR取付。MT管ソケット周りは狭いし小さくてよく見えなくて疲れました。拡大鏡を使って隣の端子と接触していないか確認しながら進めました。抵抗のリード線は長いまま使ったのできれいには揃えられませんでした。一番の難所でした。

配線完了

配線完了

ということで、やっと配線完了。ちょっとピンボケです。

底板

底板

フィラメント電圧を確認後に底板とインシュレータを取り付けました。

真空管を装着しての電圧測定などはパス(恥ずかしながらやり方がよく分かりません)。

完成

完成

ボリュームとエンブレムを付けて完成です。ボリューム装着には2mmの六角レンチが必要。

(2004/11/07)

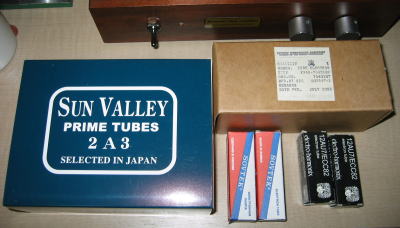

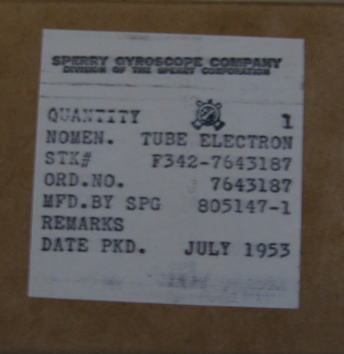

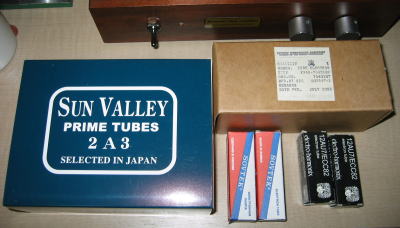

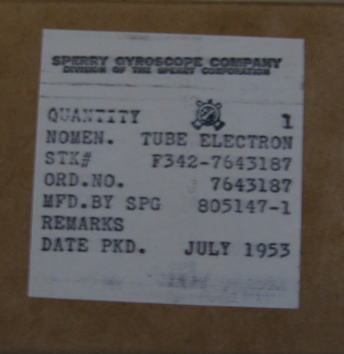

真空管

改めて付属の真空管です。2A3:サンバレー、6BQ5:SOVTEC (Russia)、12AU7:electro-harmonix (Russia)、5R4GY:SPERRY GYROSCOPE COMPANY (U.S.A)。Sperry GyroscopeはあのUnivac Computerで名をはせたSperry Randの基になった会社のようです。それにしても"DATE PKD. JULY 1953"と書かれている。そんなに古いものなのだろうか。また、electro-harmonixの図柄は何なのだろう。5R4GYは紙のような布(布のような紙?)に包まれていました。

完成

完成

真空管をさして完了。17時間ほどエージングを実施しました。(2004/11/12,13)

TU-878CD - TU-875 - JB 2A3 - BH-73でVP-mini84MarkIIに較べると、バイオリン、チェロの音が艶やかでよりしなやかに聞こえます。また、音の分解度が高く輪郭が明確に感じられます(こういうのを音の抜けが良いというのでしょうか)。そのためかクラシックやジャズなど生楽器がベースのものはより好ましい方向ですが、電子的な音作りのものはちょっと刺激的になるような気がします。CDPやスピーカーとの組み合わせによっていろいろ使い込んでいきたいと思います。

ガード

ガード

大きさについて言うと、製作しているときはそれなりに大きさを感じていましたが、セッティングしてみると結構小振りに見えます。

ボンネット代わりに台所用の棚台と針金の網でこんなガードを造ってみました。真空管がむき出しだと何かの拍子に物をぶつけそうでどうも気になってしまいます。色づけはラッカー・スプレーを使いましたが、使用中の臭いが強烈でまいりました。人様には自慢できませんが、自分用としてはまずまずです。

ガード2号

ガード2号

これまでの金網を再利用し、木枠を作ってそれに取り付けてみました。白木のままですので、木枠が目立ってしまっています。また、金網処理もいい加減ですので、今後きれいにしたいと思います。(2005/06/05)

ガード3号

ガード3号

作成時から気にはなっていたのですが、塗装のラッカーが微量ながらはげ落ちるようなので、塗装なしの金網に換えました。(2005/06/18)

グレードアップ

グレードアップ

6BQ5ssMAのカップリングコンデンサー交換に味を占めて、こちらもフィルムコンから東一のオイルぺーパー・コンデンサーVitamin-Qに交換。予想どおり低域が伸び心地よい。(2006/06/03)

ガード4号

ガード4号

全体を木製で作成し直し。(2007/09/24)

ガード5号

ガード5号

前面部を真空管が見えるようにアクリル板に変えました。

梱包

梱包

シャーシのアース

シャーシのアース  ボリュームのアース

ボリュームのアース

木枠部

木枠部

シャーシ部

シャーシ部  トランス類取付

トランス類取付  養生

養生

電源コードとシールド線

電源コードとシールド線

ボリュームの配線

ボリュームの配線  入力ライン

入力ライン  アースライン

アースライン  ACラインとヒーター・ライン

ACラインとヒーター・ライン  OPTラインと+Bライン

OPTラインと+Bライン

OPT

OPT  MT管の配線

MT管の配線  電源回路部のCR

電源回路部のCR  ソケット周りのCR

ソケット周りのCR  配線完了

配線完了  底板

底板  完成

完成

完成

完成  ガード

ガード  ガード2号

ガード2号  ガード3号

ガード3号  グレードアップ

グレードアップ

ガード4号

ガード4号  ガード5号

ガード5号