TU-878CD 製作過程

TU-878CDの製作過程です

梱包

梱包

ザ・キット屋さんから購入。予想より小さめな梱包でした。

CDプレーヤーだけあってTU-875のように右書きではないですね。

部品

部品

梱包から中身を取り出したところ。

左上のビニール袋に細かな部品がすべて入っています。基盤、トランス以外はCDユニットとシャーシ関連です。

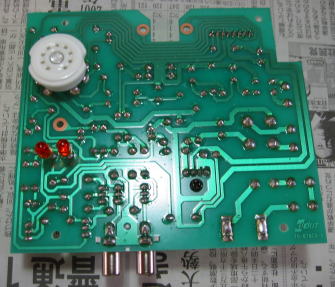

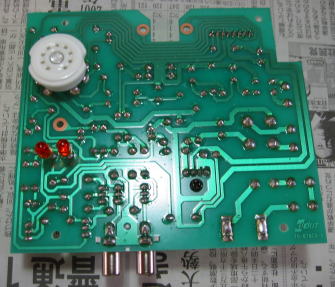

A基盤

A基盤完成。

抵抗の形をしたジャンパー線は面白いアイディアだと思いました。

パターン面にLEDを浮かせてハンダ付けするところは事前調査のおかげで戸惑わずに済みました。(先人に感謝)

(2004/07/17)

B基盤

B基盤

B基盤にプッシュ・スイッチとコネクタの取り付け。

C基盤

C基盤

小さなC基盤に小さなスイッチを一個取り付け。(ちょっとひどいピンボケです)

D基盤

D基盤

これまた小さなD基盤にトグル・スイッチを一個取り付け。

A基盤とC基盤を合体

A基盤とC基盤を合体

A基盤とC基盤をスぺーサーで連結。このスペーサーが電気の通り道になっている。

B基盤の完成

B基盤の完成

B基盤のプッシュ・スイッチに連結ゴムを使って丸リベットを取り付ける。

これがCDユニットの各機能スイッチになる。

D基盤完成

D基盤完成

D基盤に配線用コードをハンダ付け。

CDプレーヤー・ユニットの組立

CDプレーヤー・ユニットの組立

CDユニットに液晶パネルやふたを取り付ける。ユニットやふたが重いので慎重に行う。

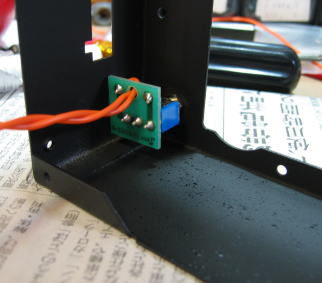

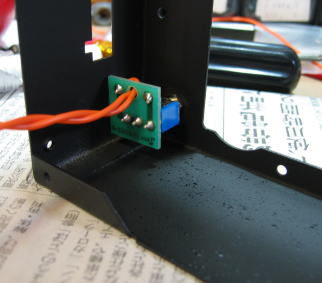

D基盤をシャーシに取り付け

D基盤をシャーシに取り付け

トグルスイッチの付いたD基盤をシャーシに取り付ける。

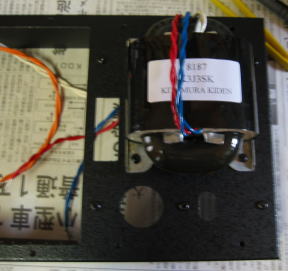

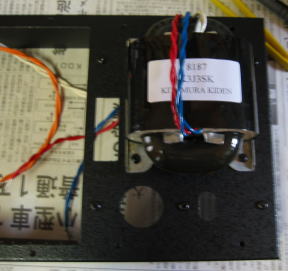

トランスの取り付け

トランスの取り付け

シャーシにトランスを取り付ける。(ピンボケです)

B基盤の取り付け

B基盤の取り付け

シャーシにB基盤を取り付ける。

A基盤に配線

A基盤に配線

A基盤のベースピンにトランスおよびACからの線をハンダ付けします。

ハンダ付けの方法が具体的に取説に書かれており、この辺がエレキットの良いところですね。

A基盤の裏面には真空管ソケットとLEDが付けられているので安定させるためにシャーシとの間に板を置いて作業をしました。板の端切れはスピーカー工作のおかげで色々ありますのでこんな時重宝します。

A基盤をシャーシに取付

A基盤をシャーシに取付

A基盤をシャーシに取り付けます。

トランスを支えにしないようにシャーシの下に板を重ねています。

動作チェック

動作チェック

CDユニットをシャーシに取り付け、真空管を装着して動作チェック。一応問題なし。

完成

完成

トランスカバー、ボトムシャーシ、インシュレーター、フロントパネルを装着して完成。

フロントパネルとスイッチの位置が微妙で、最初はあるスイッチが押しっぱなし状態のようになり、スイッチを押し込み直し、パネルの位置もかすかに調整して正常に機能するようになった。

三役

三役

VP-mini84MarkII, TU-878CD, TU-875 三役そろい踏み。

スピーカーは自作なのでこれで上から下までキットおよび自作で統一。

TU-878CDは、まだ、それほどの時間聴いているわけではないが、一方で骨太で熱っぽく、一方で清澄感にやや欠ける音のように感じる。好みの分かれるところだと思うが、私としては嫌いな音ではない。

その後

その後

トラブルとしてはTU-875で経験した特定の曲・音でのビリつきが発生。しかもTU-875と全く同じ箇所である。TU-875ではREC-OUTのコードをつながないことで解消したが、これはそういう訳にはいかない。CDプレーヤーを代えることで発生しなくなるので、TU-878CDが原因であることは確か。つなぎ方やコードを代えてみても解消せず。そこで、TU-875との共通点といえば両者ともPhilips製の5963(12AU7)を使用していることなので、ザ・キット屋さんのSUNVALLEY Prime Tube 12AU7に換えてみた。結果は、1勝1敗。いままで発見した2曲のうち1曲はOK(*1),1曲は変わらず(*2)である。おそらく根本の電気的原因があって、真空管の特性によって現象が表に出たり出なかったりするものと思われる。それ以外は支障はないので気長に原因を探ることにします。

なお、SUNVALLEYに換えて音的には滑らかさが加わり、低域の強調感が薄まったように感じ、私としては好ましい方向になった。

(*1):image4 4曲目ヤーヌシュ・オレイニチャク「ショパン:夜想曲第20番嬰ハ短調(遺作)」 (映画「戦場のピアニスト」サウンドトラック)

(*2):image 10曲目 シャルロット・チャーチ「ピエ・イエズ」

指掛け

指掛け

元々ふたをつまむ突起がついていますが、やや使いづらいので金属製のフック(鉤)を取り付けてみました。ちょうど人差し指を引っかけて開け閉めできるので、なかなか使いやすいです。加工できればもう少し格好良くできるのでしょうが、まあこれもご愛敬です。

(2004/08/16)

梱包

梱包  部品

部品

B基盤

B基盤

C基盤

C基盤

D基盤

D基盤  A基盤とC基盤を合体

A基盤とC基盤を合体  B基盤の完成

B基盤の完成  D基盤完成

D基盤完成

CDプレーヤー・ユニットの組立

CDプレーヤー・ユニットの組立  D基盤をシャーシに取り付け

D基盤をシャーシに取り付け  トランスの取り付け

トランスの取り付け  B基盤の取り付け

B基盤の取り付け  A基盤に配線

A基盤に配線  A基盤をシャーシに取付

A基盤をシャーシに取付  動作チェック

動作チェック  完成

完成  三役

三役  その後

その後

指掛け

指掛け