VP-mini84MarkII 製作過程

VP-mini84MarkIIの製作過程です

梱包

梱包

前回に引き続きザ・キット屋さんより購入。予想よりやや大きめの梱包で届く。

(2004/06/08)

部品

部品

梱包から中身を取り出したところ。

真空管と電源ケーブル以外は本体の中に収まっていました。

何かがない。そう、ボンネットが入っていません。夜にザ・キット屋さんにメールしたところ翌日即対応してくれてトライオードさんからその翌日に届きました。

ボンネット

ボンネット

大きめの箱に厳重に納められて到着。

この件があったので、週末を待たずに部品のチェックだけしました。抵抗、コンデンサーなど種類ごとに仕分けされて袋に入っているのですが、TU-875の時のように一つずつ確認しながら部品ボックスに収めたところ抵抗が一つだけ違っていました(220Ωが2KΩになっている)。そこで再びザ・キット屋さんにメールしたところこれも即対応してくれてトライオードさんから抵抗が一つ速達で届きました。

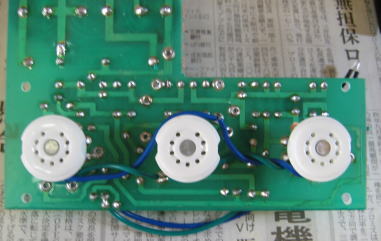

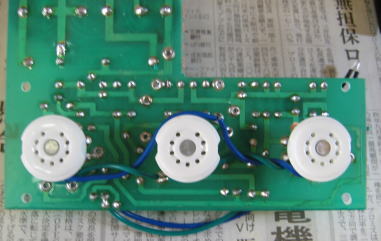

ハトメ処理とソケット装着

ハトメ処理とソケット装着

まずは説明書に従って基盤のハトメすべてにハンダを流し込む。

指示通り爪楊枝を使って穴を塞がないようにしました。

その後ソケットを装着。ソケット側からハンダ付けをするのでやや勝手が違いました。

(2004/06/12)

ジャンパー線の作成

ジャンパー線の作成

ここからは説明書の順番とは少し変えて製作。

ジャンパー線を基盤に付けなければいけないのでそのジャンパー線を作成。

と言ってもコードを各々の長さに切って皮膜を剥くだけですが結構面倒。

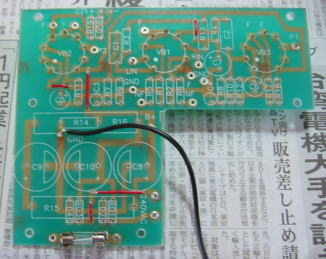

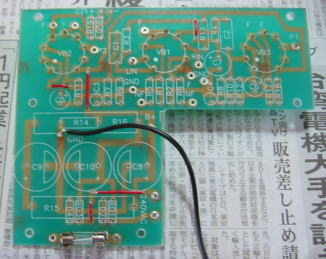

ジャンパー線などの装着

ジャンパー線などの装着

ジャンパー線、アース線、ヒューズホルダー、ヒューズの取り付け。

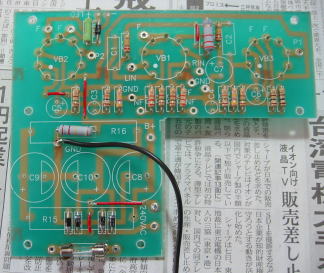

抵抗、ダイオードの装着

抵抗、ダイオードの装着

抵抗とダイオードをハンダ付け。このあたりはTU-875の経験のおかげで慣れたもの。

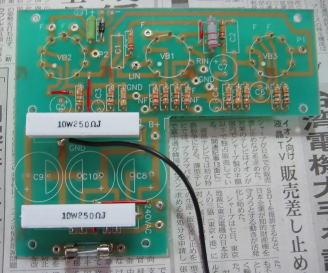

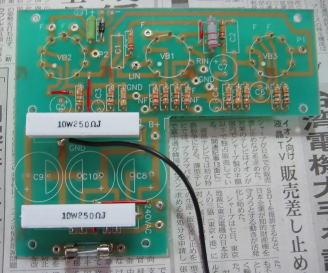

セメント抵抗の取り付け

セメント抵抗の取り付け

B電源用のセメント抵抗の取り付け。横山さんの制作記通り下に隠れる部品から距離を持たせました。

今日はここまで。

ホテル・ニュー神田での「MJ春のオーディオフェアー・2004」へGO!

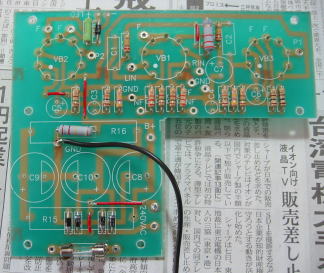

コンデンサー取り付け

コンデンサー取り付け

コンデンサーをすべて取り付け。ただ、手前の一番大きな2つのコンデンサーの足が穴に合わなくて基盤の穴を錐で広げる。

このあたりのキットとしての完成度はTU-875のElekitの方が上ですね。

(2004/06/13)

ヒーター配線

ヒーター配線

いよいよここから配線という未体験ゾーンへ突入。

まずは真空管ソケットのヒーター配線。

説明書に載っているのが裏から見た図なので、そう書いてはあるが初心者にはなかなか分かりづらい。また、図では電源トランスからの線と同じ穴に入れるように書いてあるがそれではまずかろうと思い、ソケットの足にハンダ付けをする。説明書の写真はどうもそのようになっている。

説明書の写真に倣って線をよじるようにしたが、後になって雑音防止のための常套手段と知る。このあたりも説明書に書いて欲しかった。

なお、下の線は発光ダイオードの線です。

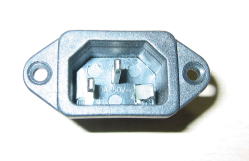

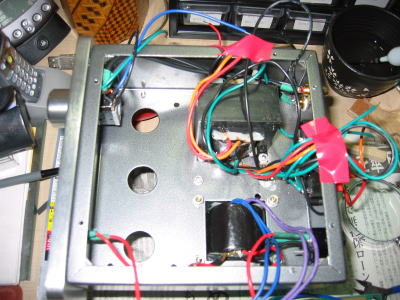

シャーシ配線

電源ソケット、電源スイッチ、スピーカー端子、ボリュームへの配線を行ったところ。

ここでいくつか失敗とトラブルが発生。

その一。電源ソケットをはずしてハンダメッキをしようとしたところハンダの付けすぎと熱しすぎで電源ソケットの足の根本のプラスチック部分が溶けてぐらつくようになってしまった。家の裏にうち捨ててあった古い外付けHDD(知る人ぞ知るJusmine製)から同型のソケットをはずして交換する。こんなことに役立つとは。

その二。熱収縮チューブを熱するために100円ライターを用意したが、タバコは吸わないのでライターの扱いに慣れておらず軽度のやけどを体験。

その三。熱収縮チューブにライターの火を近づけすぎてチューブを焦がしてしまう。

その四。スピーカー端子をはずしてハンダ付けするが、シャーシの外と内を間違えてやり直し。

その五。実体図では配線済みとなっているボリュームからのRIN/LINが配線されておらず。ボリュームをはずして実施。その際フロントパネルまではずす必要もないのにはずしてしまい手間取る。

また、各線も切り詰めて良いのだろうが、後からのやり直しを考えて長めのままにした。

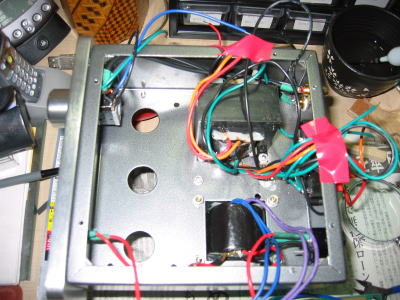

基盤への配線

基盤への配線

シャーシに基盤を入れ配線をする。

最初は要領が分からず結構苦労する。

ハンダ付けすべき線と周りの線をビニールテープで固定してハンダ付けするとうまくいくことに気づきその後は比較的順調にいく。

ただ、それまで周りのコードをハンダこてで一部溶かしてしまったり貴重な経験を積みました。

また、線は切りつめる勇気がなくて少し切っただけで長いままです。

慎重にかつかなり集中して作業・確認をしてきたのでヘトヘトになってしまい数カ所は翌日に回しました。

説明書にはLED接着用のボンドの記述もありましたが、はずせなくなると困るのでビニールテープでコードをパネルに貼り付けて押さえる形にしました。

完成

完成

真空管を装着してついに完成。

達成感もひとしおです。

ただ、スピーカー端子はもう少し良いものにして欲しかったですが、このクラスでは仕方ないですかね。

(スピーカー端子の上の赤のビニールテープは左右の識別のために貼ったものです)

この後電源オンと音だし。苦労した甲斐があって一発完動。よかったー。

TU-875とのTwo shot

TU-875とのTwo shot

VP-mini84MarkIIのLEDは青色でかなり明るく輝きます。

まさに夜空にひときわ輝く青い星のようです。

それにしてもTU-875といいVP-mini84MarkIIといい私のような素人が製作した(組み立てた)アンプにこれほど満足させられるとは大変嬉しい驚きです。

確かに出力とかSN比とか、様々な数値上の性能は今まで使用していたアンプのほうが遙かに上でしょうが、そうした数値的なものを無力化してしまうものがこれらのアンプにはあります。こうしたキットでもより充実した満足を得られるのが真空管アンプの特性なのかもしれません。

また、素人でもある程度の結果が得られるようなキットを製作する側のプロの技がすばらしいのかもしれません。

普段1,0のコンピュータを相手に仕事をしているせいか、完璧でないと必ずほころびが出るものと思っていますが、アナログの世界の方が遙かに許容度が大きいのかもしれません。より人間的と言えるのかもしれません。(ただ、プロの世界はアナログといえどもそうは言えないでしょうが。)

その後

なかなか気に入って使っていますが、スピーカーに耳を付けるとシャー音とハム音が聞こえます。ボリュームが1時より小さい場合はシャー音のみ、それより大きくするとブーンというハム音が乗ってきます。少し耳を離せば気にならない音量ですので実用には全く支障はないのですが、どうせなら何とかしたいと本やサイトを当たり、次の対策を試してみました。2番目が大当たりでした。

1.ACラインからスイッチまでの線をよじり合わせる

2.ボリュームから初段へのR線、L線をアース線と一緒に束ねる。

2番目を実施したところ見事に止まりました。

これは「情熱の真空管・私のアンプ設計マニュアル」を参考にさせていただきました。

このようなことができる(必要がある?)のも手作り(キットですが)だからの楽しみであり新鮮な驚きです。

その後一月くらいしてTU-878CDを使い始めた時に同様のハムが発生しているのに気が付きました。右チャンネルの方が左チャンネルよりも音が大きい感じです。もう一度見直しが必要なようです。

スピーカー用ターミナル交換

スピーカー用ターミナル交換

スピーカー用ターミナルを交換しました。

ちょっと美しくないですが、木工の方が慣れているし工具もあるので、板を使いました。

横幅がぎりぎりでターミナルを回転できないのでバナナプラグの使用となります。

(2004/08/15)

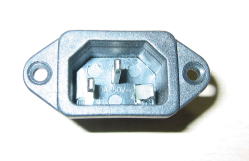

スパークキラー装着

スパークキラー装着

電源スイッチをOFFにするときに「パチッ」と音がするので、スパークキラーを付けてみました。なるほどスパーク音はなくなりました。

(2004/08/17)

配線の整理

配線の整理

JB 2A3の製作後、配線にも慣れてきたので長すぎる線を切りつめたり配線を整理しました。この時ボリュームからのアース線を直にシャーシに落とすようにしたところ、ハムには逆効果でしたので元のように基盤上のGNDに戻しました。

(2004/11/20)

グレードアップ

グレードアップ

カップリング・コンデンサーを東一オイルぺーバー・コンデンサー Vitamin-Qに交換。基盤の場合部品をはずすのが楽なので、手配線ものより却って交換はやりやすい。ただ基盤への配線を全てやり直す必要はありますが。

(2006/06/24)

梱包

梱包  部品

部品

ボンネット

ボンネット  ハトメ処理とソケット装着

ハトメ処理とソケット装着  ジャンパー線の作成

ジャンパー線の作成  ジャンパー線などの装着

ジャンパー線などの装着  抵抗、ダイオードの装着

抵抗、ダイオードの装着  セメント抵抗の取り付け

セメント抵抗の取り付け  コンデンサー取り付け

コンデンサー取り付け  ヒーター配線

ヒーター配線

基盤への配線

基盤への配線

完成

完成  TU-875とのTwo shot

TU-875とのTwo shot  スピーカー用ターミナル交換

スピーカー用ターミナル交換  スパークキラー装着

スパークキラー装着  配線の整理

配線の整理  グレードアップ

グレードアップ