| TOP | Caution | Progress |

チョークインプットであれば、ダイオードの次にチョークコイルが直列、次に平滑コンデンサーが並列となります。

直列抵抗を気にしなくても良いように、並列タイプでトランスを利用できる平滑回路の構想が浮かんだので、自分の中のそうせい侯により、実験を進めるしかない。

トランス入力平滑回路とするトランスの接続は一次、二次コイルそれぞれに電解コンデンサーを直列にしたものを、直流電源に並列接続します。

コイルが繋がるため、平滑コンデンサーを兼ねることはできないので、通常の平滑コンデンサーは必要であり、直流電源に並列に追加する形態となります。

それでは、何を平滑するのかというと、負荷電流増減による増による凹みリップル低減を課題とします。

凹みを交流の-と捉えれば、トランスを利用して同時に+に変換できれば埋まるのではないかという発想です。

音声電流、増の瞬間、ひるむことのない電力を供給し、活力のある音を期待するところです。

トランス入力平滑回路の動作としては、C1,C2コンデンサー充電時(リップル凸)は充電を増加させ、放電時(リップル凹)は放電を増加させ、負荷が要求するタイミングでの放電力の増強という考えです。

リップルが発生すると、C1,C2の充電、放電の電流が生じ、L1,L2に交流として生じますが、L2の電流方向に対しL1の電流方向を逆向きとする結線にします。

C1の容量をC2の10倍程とし、L1の交流電流が増すことで、L1が一次コイル(駆動側)とします。

C2の容量は330μF~1000μF位でよく、増しすぎるとL1の駆動力が打ち勝つことができにくくなります。

本来L2に生じる位相とは逆のL1による位相の電圧がL2に生じることにより、C2充電時は、電源電圧V+L2電圧となり、C2放電時は、C2+L2電圧と考えます。

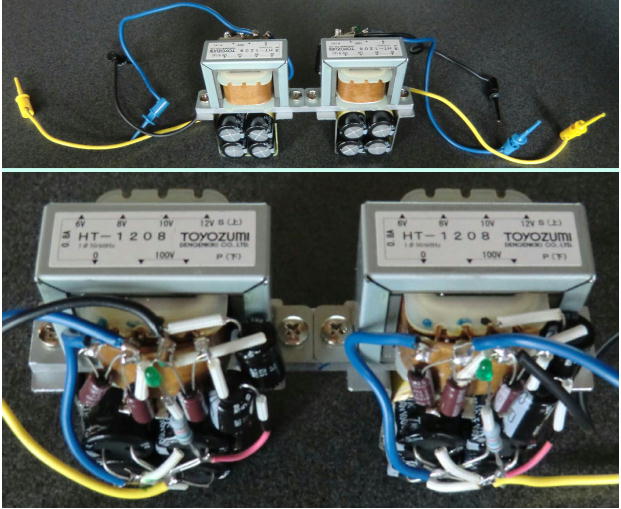

実験は電源トランスを使い、電圧比100:12~3で試し、迷わずL2を小さい方としました。

その考えは誤りではなかったと思いますが、そもそも変圧は必要なのかと思い、二次3:3でおこなったところ大分良い手応えを得られました。

トランス容量はリップルに対応するだけなので0.2A程度の小型でも良いと考えます。

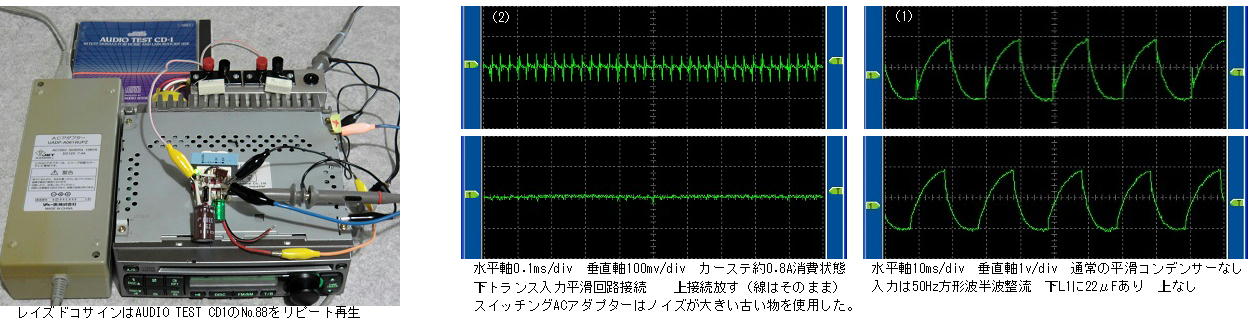

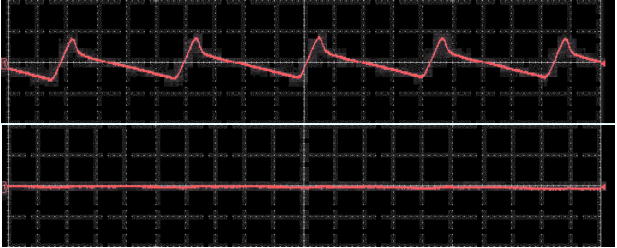

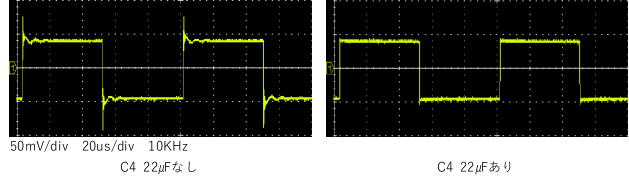

C3はノイズ防止用で、方形波50Hzの半波整流波形を入力したときのひげ状のオーバーシュートを抑えます。

波形(1) 1μF程度のフィルムコンデンサーでは変化が見られず、L1側に22μF~100μFで改善でき、L2側に付けるより多少良く、また両方に付けても変化がみられませんでしたので、L1側だけとしました。

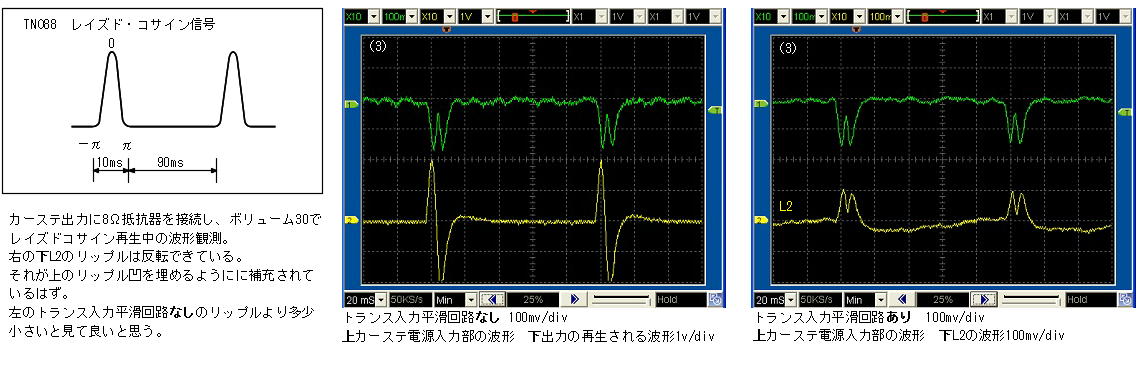

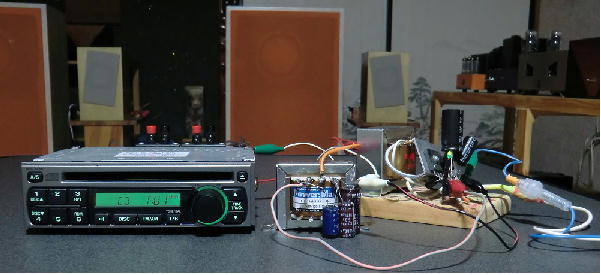

下左の写真のようにカーステにノイズが大きい古いスイッチングACアダプターを繋ぎ波形を見ました。(2)他の波形観測ではノイズに埋もれてしまうので、それの1/10レベルの物を使用しました。

試聴では22μFより音の締まり感と活力が増すようです。耐電圧が低くて良いので極端に0.1Fまでにしたところ、リップルが逆に大きくなってしまいました。試聴によって1000μFは必要と判断し仕上げにフィルムコンデンサー1μFを足しておきました。

PCは一系統になっている12V(黄+,黒-)に繋いでみましたが、3.3V(橙+,黒-)に繋ぎ変えて再ダウンロードした方の低音の密度があるように感じます。

各機器に接続してみた結果としては、自分でも愚かかなと思える発想にトランスがどう反応するべきか、戸惑わせてしまいましたが、今ではその答えが素晴らしい音として受け止められる状況と言えます。

パーツ入手先

マルツオンライン トランス、ケース他

千石電商オンラインショップ

東信工業

電解コンデンサ 100V 1000μF 2AUTES102M 【数量1個~】 単価 ¥210

【数量100個~】 単価 ¥189

カテゴリ温度範囲:-40~+85℃

静電容量許容差:-20~+20%(120Hz)

寸法:Φ18×40

▲戻る

■ささやかな更新ですが、自分なりの厳しくない目で精査しての結果である。

前回は、ノイズ低減用のコンデンサーC3をL1のみで良いとしたが、負荷側の状況により、L2にも付けた方がノイズ低減が見られ、音質でもボーカルの高域ザラツキ的強調が一層気にならない綺麗な音質となった。

C3の容量は22㎌~33㎌程度は必要である。安価で小さくてすむ電解コンデンサーを使ったが、リップルの微少電圧なので許容に収まっていると思われる。

1VA程度の小型電源トランスでも、巻き数が少ないほうが電流を得られやすいのでL1、L2のタップ電圧3V-3Vまたは2V-2Vの物を使います。

6VAのトランスでL1-L2を6V-2Vでは、低音の切れは良いが、今一感と言うかオーバーダンピング気味であることに気づいた。

逆に2V-4Vではダンピング不足のような響きが強めになることが分かったので1:1が良いとした。

25VAのトランス(ノグチPM-632W)でも、同比で巻き数が少ない方が良く、タップ電圧5V- 5Vと1.3V- 1,3Vでは後者が音質的に強靱な印象となる。

前回、簡単なテスト回路での瞬時ショートでは、アナログテスターの針が+に触れることを確認するが、針の動きが俊敏な電流に反応できないためか、最初にプラスに振れたかが自分の目で捉えにくく、目疲れで確信に及ばない所もあった。

プリメインアンプ用の±2電源ではL1のC3に1000㎌を付けたせいで反応が低下し、テスターの針の動きが追従し易くなったせいか、振れが大きくなったように見えた。

そのことで妙な説得力を感じて、そのような設定にしてしまった。 L1を6Vタップ

(6V-2V-2V)にしたのも同様のことと記憶している。

+への振れの大きさは当てにならないので、むしろショートして放したときマイナスへ振れれば動作確認としてOKとする。

このページの作成から時が経ちすぎて、近頃は豊洲市場などで、なんでこうなるのか目まぐるしく移行してきている。

自分の方は、不要なキャパシタとして一件落着となる。

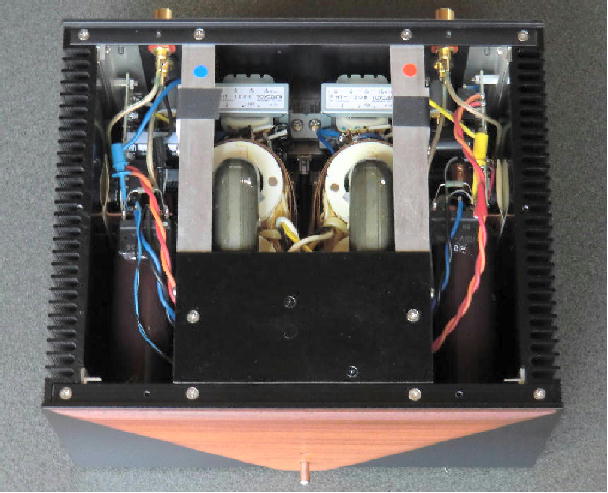

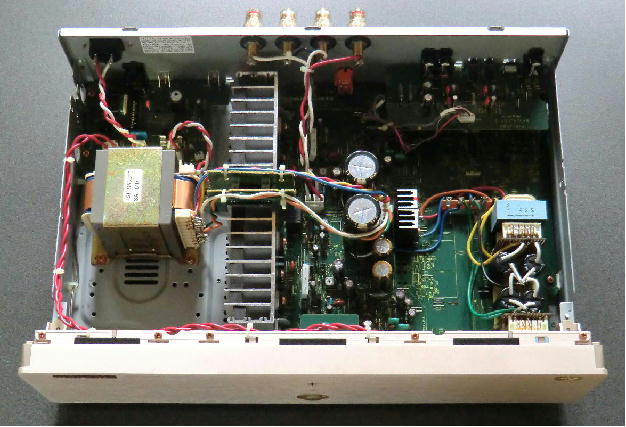

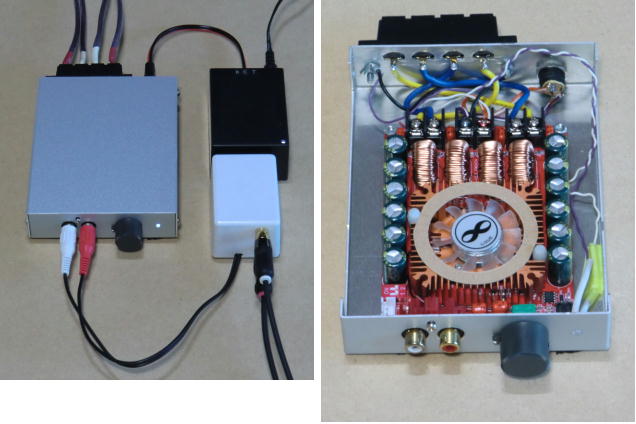

□しかしながら、妙に余剰空間を感じる兄のアンプがあったので、パラサイト的に除去可能にして実行してみました。

Rコアトランス後ろの空間が広く見えたので試したいという欲望を抑えきれなかった。

まず、設置状態でトランスを置いてみて、解放タップに電圧発生がないか見る。

Rコア電源トランスのリケージフラックスの影響は無いようである。

接続は万が一、外れてもショートしにくいICテストクリップで試みた。

左右コンデンサー4個組の間にインレットコンセントが位置する。

このアンプは既に強力すぎる電源で、元の音は癖の無い高精度な印象であるが、それ

が更に明瞭で揺らぎ無い強さの安心感となって聞くことができる。

■ 直列型の実験

コイルの瞬時電流変化による交流抵抗を避けるため、並列型のみ想定したが、実験プロセスとして、直列型も考えてあった。

+入力の箇所が並列型と異なるだけの同様な回路。

L1:L2は、L2の巻き数が少ない方がリップルを抑えられた。

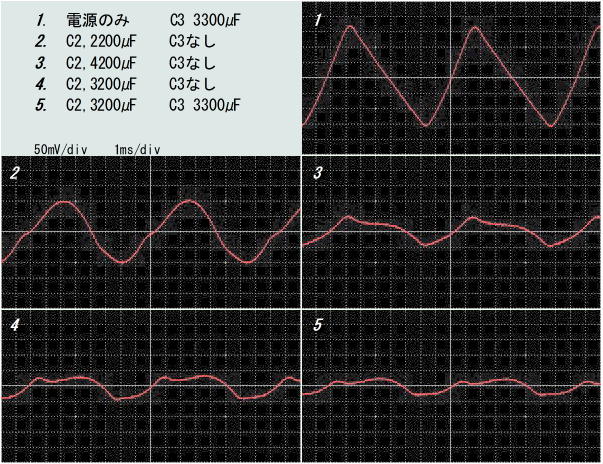

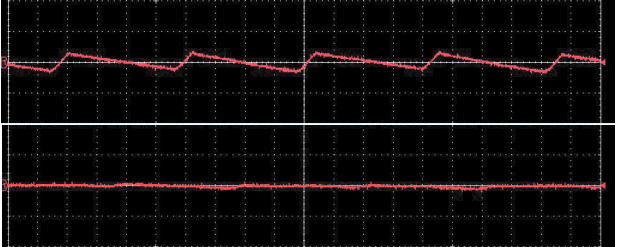

右の波形1.は青枠内のトランス入力平滑回路無し。電源にC3とRL9.5Ωのリップル。

2.はC2容量2200㎌。3.はC2容量4200㎌。

4.はC2の容量3200㎌。最もリップルp-p小さくできる。

5.はC3,3300㎌を付けた場合、更に効果的。

□視聴

現在も乗っている15年前に取り外したインプレッサのカーステに、FE103Enシステムを繋いで聞いてみる。16VAの電源トランスでは電圧低下が大きく、ボリュームを上げると動作停止になるが、この回路を通した方が歪み感が無くなり圧倒的に良い。

電源を12Vバッテリー、またはスイッチングACアダプターにしても、特にボーカルの高音の歪み低減に効果的で、並列型と変わりない。

12Vバッテリーは兄が設置したパネル4枚のソーラーシステムのもので、部屋にDCプラグ付きのケーブルを引き込んである。

低音の質感は、直列型と並列型と微妙に異なるが、どっちも音楽としての秩序に乱れを生じにくい芯の強さがあり、並列型の存在が無いとしたら最高であると思うが、電源リップルの点では、あまり効果が示されない並列型ではあるが、切れの良さが若干勝る。

リップル波形

□市販のアンプで試そうとしたとき直列接続のため、平滑部の回路を分断しなくてはならない。

むかし作った金田式・電池仕様の35W+35WアンプをAC電源にしたものに、右図の回路を組み込んでみた。

品位の良い省電力仕様の音だったが、やはり音楽の秩序が際立つ駆動力アップが得られた。

小型に納めたかったので基板用トランスSEL,PK-06067にしてみた。

定格は6V×0.67A=4.02VA

2Vタップに1Aのとき生じる電圧は0.3V位のため、4.02Aの定格なら余裕と考えた。

こちらは3300㎌をダイオード側にした方がリップルを抑えられた。

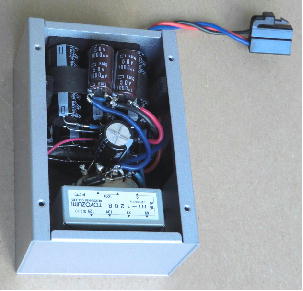

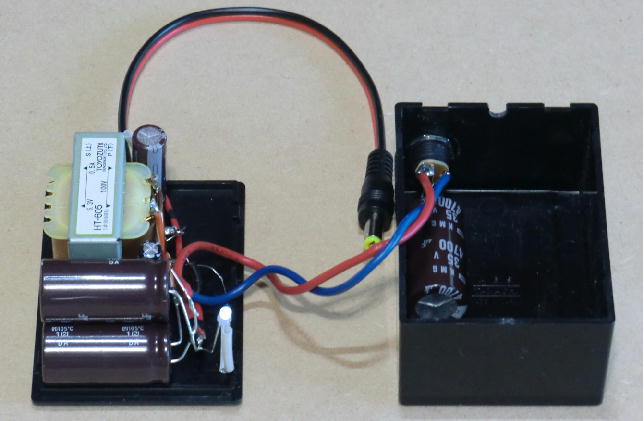

左写真は、10000㎌をダイオード側のときの配線。

50mV/div 2ms/div 上のリップルは青枠の回路なし。下は青枠の回路あり。

プリアンプ回路が無い分スペース的に広いが、回路の適切な分断箇所など有るはずも無い。

テスターで直流電圧を確認して、ジャンパー線を特定したが、それで分断になるかは分からない。

しかし、いい向きで放熱器に付いたダイオードの3本足が長く見えた。 真ん中をニッパーで恐る恐るプッツン?ボンとはならず無事配線できた。

左写真はmarantz SM6100SA、右空きスペースに設置ダイオードは2個

+出力(カソードコモン)と-出力(アノードコモン)真ん中の足を切ってハンダ付けで配線。

音の変化としては、がさつ感が無くなり本来のポテンシャルが伝わってくる。

50mV/div 2ms/div 上,改造前のリップル 下,青枠の回路接続 他のDC波形ではない。

9.800円で購入した中古PCのACアダプターに、トランス入力平滑回路を接続したところ、通常通りのそぶりで起動音がしたのち、win10が立ち上がらないので電圧を見たら、定格の19.5Vに達してから徐々に電圧低下する状況となっていた。

オーディオ用には他のPCで問題なくやっているので、これには必要ないが、本トランス入力平滑回路が拒否されないように問題をクリアーできた方が精神衛生上良い。

このアダプターは容量が大きめなため、保護回路が厳重で過敏なように思える。

ACアダプターについて少し調べたところ、専用機器でないと、電圧と電流の立ち上がりの、フ特性と言われる過電流保護に掛かるようなことも起こる。

過電圧保護回路もあるようで、定格電圧に達してからの反応なので、この疑いが濃いと考える。

実は、他の12V, 5Aアダプターでの実験中において、アナログテスター0.1Vレンジでコイル電圧が、約一秒周期で、上がり下がりを繰り返す不可解な現象が生じていて解明できず、気にはしていたが不都合がなかったため使用していた。

これも定格範囲以内で過電圧保護動作→自動解除の繰り返し現象ということもあり得る。

何とか講じた結果、できるだけ小さい抵抗値でコンデンサーへのラッシュ電流を若干減らすようにした。

スイッチON時などの大きな電流変化による、コイルへの電流の勢いが弱まることで一瞬の過電圧減少ができたようで問題は解消できた。

やはり12Vアダプターの方も不可解な現象が止まった。

抵抗を入れる場所は、入力部でも良かったが、容量の大きいC1側にR1:1Ωで決着した。

C2側は、L2のリップル電圧により充電と放電の増強を求める方なので抵抗は入れたくない。

トランス容量が小さい1.98VAのものでは0.5Ωでも保護動作に掛からないが、20VAのものでは1.5Ω位を要する。

余裕をみて2ΩでもL2のリップル波形のP-Pは若干の低下に止まる。

試しに、L1端子に消耗した乾電池0.8Vで瞬間接触して保護動作しないが、1Vでは瞬時電圧降下となる。

PCのUSBスピーカー(写真中央奥)でも、もしかしたら歪み感に変化がでるかなと思い、女性ボーカルの倍音成分に集中してチェックしたところ、意外とクオリティーアップが認識できる。

写真下のPCはオーディオ専用として、12V、5V、3.3V電源にSEL:PK-06033(1.98VA)による3組のトランス入力平滑回路を1ケースにまとめて内包してある。

シンプルにオンボードサウンドてあるが十分、パワフルなハイクオリティーサウンドを感じる。

音楽再生ソフトはJriver Media Center 17から19、22へとアップグレードに至っている。

CD-Rへ最速書き込みでも十分良い音でCDプレーヤーで聞く方がダイナミックレンジやクオリティーの雰囲気が本格的に感じる。

ハイサンプリング再生は上品な雰囲気でもあるがCPUの過労から来る気力低下を察しできる。

END △上へ

アダプターの保護回路に掛からないように1Ωを入れた。

ケースはグリーンの小物入れを利用した。

この3台のPCもWindows 10 Creators Update 済み。

下のPCはハイスペック仕様ではないが第6世代CPU Skylake

古いスイッチングACアダプターを電源としたとき、L1,L2に22㎌程度を付けるとノイズ波形の低下が見られましたが、L2側だけでも効果があり、L1に22㎌を付けない方が改良につながることになりました。

今回見直す点は、右回路図のようにL1のバイパスコンデンサを無くすことと、L2のC3の効用に気づきました。

まず、C1の充電、放電による電流(リップル)はL1を通る必要がある。

その電流をL2に発生させるためにC1容量を大きくC2容量を小さくしてL1の位相でL2を駆動できるようにしています。

ですが+V➝L2➝C2経路の充電、放電によるL2の電流が邪魔になります。

それで+V➝L2➝C2経路の電流をC3でバイパスすることで基本的動作がし易くなります。

充電のときL1端子の右+、左-となり、放電のとき左+、右-となり、そのままの位相でL2に生じます。

充電のときL2端子の右+、左-となりC2への充電電圧は、電源電圧にL2の発生電圧がプラスされます。

放電のときL2の右-、左+となり+Vへの放電電圧はC2充電電圧にL2の発生電圧がプラスされます。

負荷によるリップルを有効利用できるポジティブな電流供給力の音質が感じられます。

聞いていて飛行機などの騒音がきても、リズムがかき乱されにくい音質になったように思えます。

カーステでは走行音によって、特に高音も含めて音楽性が阻害されにくいメリハリ感が出ます。

カーステの近くに接続したかったが、そこへのACC配線から1m位分岐して離れた+12Vギボシ端子に繋ぎ、マイナスはボディーアースしましたが良好に思えます。

改良したトランス入力平滑回路

C3の容量を増したが耐圧の低い小型電解コンデンサでもよい。

無極性にしない訳は 抵抗成分(ESR)贈が考えられるため。

電源用トランスを利用するが、容量はパワーアンプでも2VA以上

あれば効果が求められますが、タップ電圧2V~3V位が良好である。

トロイダルトランスを選択しようとしても7V以下の既製品が難しく、7Vで

実験しても、2VのEIコアでの低音域の駆動力の良さに及ばないと感じます。

今までにカーステ、PC、アンプ、CDプレーヤーに実装済みのL1の

C3を無くし、L2をバイパスするC3を1000㎌~2200㎌に変更しました。

前回のアンプに実装済みの改良した回路

■ C4の再追加

前回,L2のC3があれば,方形波の観測でオーバーシュートが発生せず,L1の22㎌はL1の起電力を弱めると考えて外していた。

ところがL1のC4として22㎌を付けて試聴したところ高音歪み減少に気づいた。

もっともC1➝ C2➝ C3はL1をバイパスしているので,C2を外してバイパス経路を断つと,L1のC4なしで,方形波にオーバーシュートを生じる。

言い訳としては,その経路にL1の起電力を走らすことが影響したと考える。

また,スピーカー用も含めて反射電流防止回路の向上により,高音の善し悪しが分かりやすくなった為,気づいたと言える。

■ 1:1から100:3に変更

トランス入力平滑回路と称している次第であるが、使うコンデンサ容量を通常の平滑コンデンサとして使用した方が、低インピーダンスでリップルは小さくできる。

しかし,作動接続トランスの起電力による特徴的な音質向上は得られない。

それは、平滑性より反射電流防止要素による音質効果が大きいと考える。

では,その要素をもっと高めるとしたとき,L2巻き数が多い方が,電位が上がり効果的となるかを実験した。

これも当初の実験で,3V端子と100V端子で行った時があるが,3V:3Vの方が低インピーダンスで音も良かった。

しかし前回のようにC2よりC3を2~3倍に大容量化したことで,C1よりC2容量を1/10位にしておく必要が無くなり、同容量も可能となった。

インピーダンス10Hzで1Ω位上がるが,C1,C4にプラス1000㎌程度で同じ位に下がる。

以前は,音質的に力強さとしての好感はあったが,ボーカルの声量が強いとき,中音域で強すぎる部分も感じていたが,それが反射を抑え切れていなかったかのように解消され,荒さを感じない音質となった。

平滑コンデンサの低インピーダンスの中に、巻き数が多い100V端子の隠れたもう一つのインピーダンスによるデュアルインピーダンス効果とも考える。

低域の改善では,C3容量を更に大きくすれば,C2容量も大きくでき,低域の電流供給力が高まり,アンプの駆動力および制動にブレが生じない低音のクッキリ感として一層引き出される。

そのおかげで,ボブジェームス/ウィップラッシュではキュビズム的プレイを感じるに至った。

C2を外して観測するとC4なしでオーバーシュートを生じる。

インピーダンス

DC電源にトランス入力平滑回路を増設するとき,接続線が数10cmになるため,瞬時電流供給力が心配になるので,補助電源として平滑コンデンサーC5(1000㎌程度)を追加すれば、接続線の長さによる影響を補えることができ,音質に反映できる。

±2電源は前回のように1つのトランスまたは2組とする方法がある。

今回,もう一つの方法として,C5を2つにした中点を0Vとした。

2組の場合より部品を半減できるが,C1,C2の耐圧が倍,必要で大きさも増す。

DENON PMA-390RE 用に製作

トランスはHT-1208 6V-8Vのところの2Vを使用した。

電源が90V強あるが耐圧100V電解コンデンサ1000㎌を7本使用。

大容量のC3,の耐圧は低くい小型で済む。

PC12V用も同様のトランスで,黄黒線を20Cm程コネクターで分岐して長くなるのでC5を1つ追加する。C1,C2も耐圧16Vでも良いため,デスクトップPCケース内の空きスペースに入れられるサイズが可能となる。するとPCスピーカー,DLミュージック,CD書き込みなど,すべてのサウンド再生に歪み感,低減が波及する。

CDプレーヤーでは1.5VA位の小型トランスでも良いが、3Vが欠品状態のため5VになるがHP-515でも効果を得られる。

接続で双方コンデンサの電荷が残っていると,スパークの危険性とコネクターが焼けたりすると接触不良となる。

外形寸法:120mm×50mm×80mmカバー付きアルミシャーシ LEAD-P3

https://www.marutsu.co.jp/pc/i/4602/

上へ戻る▲

■RCT

トランス入力平滑回路はリップルの山谷が±として、片方のコイルL2で反転され、谷期でもC2にチャージすることで、

電流供給力をアップすることによるリップルチャージトランスフォーマー⇨ripple charge transformer⇨(RCT)。

反射電流防止回路(RST)では、歪が多く感じられるデジタルアンプでの試聴によって、改善策の繁栄が確認しやすかったので最適化が進み、インピーダンスおよび位相特性の平坦化がクオリティーアップのポイントになったので、トランス入力平滑回路も見直す余地が誘われた。

前回、L2を高インピーダンスの巻き数の多い100V端子にしたことで、歪み感の低減が得られたが、電流供給力を主眼に置いていたのでC3容量を大きくし、インピーダンスを低く設定した。

電解コンデンサーのインピーダンス特性が反映されるが、位相特性は平坦からは大きく外れる特性となっていて、反射に対するトランス起電圧のタイミングの一致が課題となる。

低インピーダンス化は電源の平滑コンデンサーに任せて、L2に接続するC,Rの調整によってインピーダンス特性の平坦化ができ、位相特性の平坦化も可能となりました。

前回は低インピーダンス化を主眼にC3容量を大きくし、位相特性はその結果であった。

TOYOZUMIトランスHT-605によるインピーダンス特性(下) 位相特性(上)

気温によるC3コンデンサーの最低インピーダンス変化に伴って、特性の平坦具合も変わるが、20℃位の時に最も良好にした特性。

特性平坦化はC3,R1で調整できた。

C1容量はローエンドに繁栄が見られる。

12V電源のPCやカーステ用ではC1耐電圧16Vにすれば少し小型容量アップできる。

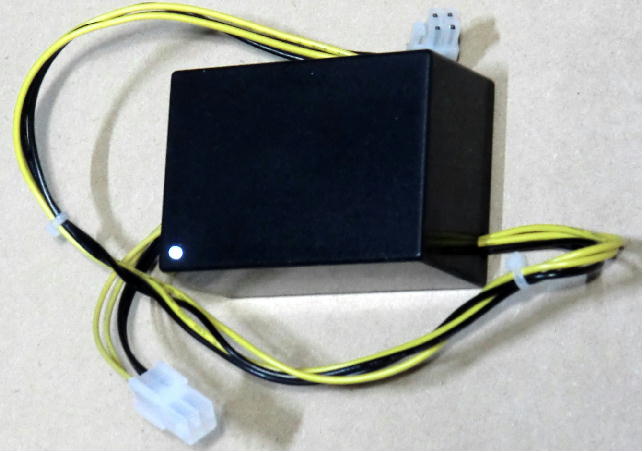

RCT内部 ケースはタカチSW85 DCジャックの2つの-端子の片方はプラグを差すと

Offになる。

D級アンプのケースはタカチMB11-3-14

RCT,RST有無の試聴の際の電源ON、Offは、DCプラグの抜き差しでも問題は生じてないがACアダプターのコンセントの方のON、Offが突入電流を減らせる。

電源容量は大きい方が良いがDC12V~19V-3.2AのACアダプターでも良く鳴ります。

このデジタルアンプの推奨電源電圧としては25Vのようですが必要以上にせず、スピーカーのインピーダンスも4Ωより8Ωの方が動作効率もよく安心と言える。

ACアダプターのケーブルは長くて細いので、電流の速応性のためDCジャックに平滑コンデンサー4700㎌(C4)を追加接続してある。

線を長めにしてあるのは蓋を開けやすいためと、このコンデンサーの位置関係は反射防止の効果に影響します。(前回は考慮がなかった)

反射元はアンプ電源入力部での反射電圧ですが、低インピーダンスの電源平滑コンデンサによって反射電流が生じます。

電源側には問題となりませんが、電源側と入力側の経路に反射電流が生じるのを、入力側の通過は避けなくてはなりません。

それには反射電圧を、まず先にRCTトランスが受けて起電圧が生じることで入力部との間では相応な位置エネルギーとなれば反射電流が抑えられます。

RCTのトランス、コンデンサーなどの結線の長さを経た出力も入力も同一箇所ですが、そこにコンデンサ(C4)を接続すると、トランスより先に反射電圧がコンデンサ(C4)に生じることになり、聴感としても荒くなるのを感じます。

そのため電源側(ACアダプター)の方へ線を長めにして、蓋の方へ電解コンデンサー(C4)を付けました。

この乳白色LEDは直列抵抗300kΩで、桁違いにも思えるが、12V~19Vで落ち着いた明るさになります。

蓋のコーナーに沿って穴に入りやすいように付けました。

■他の音質悪化要素

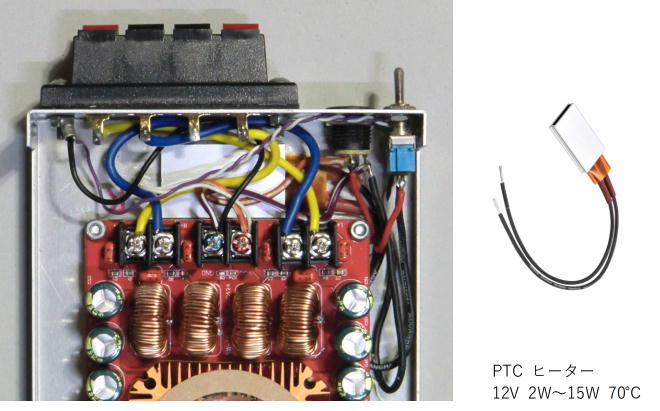

□薄いアルミフィンは高周波振動し易い

IC、TDA7498Eに生じる高周波電流の磁界が、シリコングリスで密着する上のアルミ放熱フィンに渦電流が生じ、振動が誘発され渦電流が振動されると、ICの電流に歪みをもたらすと考えられる。

昔作った金田式電池式のパワーアンプに使用した放熱器のフィンが、薄くて響き易いことから発振が生じ、高熱になって壊れるところだっが、フィンに触ると発振波形がピタッと無くなるという具合でしたので、響きやすいフィンは発振に至らなくても、問題と考える次第である。

夏季もファン動作も無く、20W位まで放熱器は無くても良いようであるが、排除に伴う故障が無いとも限らない。

紙リングを5mm幅の両面テープで貼り付けて制振を施した結果、つまようじでなでても甲高い響きはなくなり音質もクオリティーアップを感じた。

□低気温で音質悪化

冷却ファンどころか、25°位に保つヒーターが必要である。

第1世代D級アンプなので、出力のローパスフィルターのコンデンサーがある。

低気温になる程、コンデンサーの最低インピーダンスが上がりローエンドやダンピング悪化と思われるが、音楽性の破壊と言っていい位の鳴り方に感じる。

□DCジャックには2.5、2.1があり確認しにくいので接触不良に気がつきにくい。

PC用は、C4を付けないこととした。ドライブストレージの方へも12Vが行っているのでストレージ側からの反射は、電源側のコンデンサーおよびC4が有ると余計な反射経路を招くと考えられる。

ダウンロード音源が主であるが、PC内部のCPUの方へ行く12V黄黒線4端子のATXケーブルにRCTを繋げてあるので、PCはノイズの巣というのは、音質の歪感と言うことでは脱却できていると言える。

ATXケーブルは不要なPCから調達したが、アマゾンでも延長ケーブルとして検索できる。

電圧を与えてLEDがしばらく光っているので一様の安全テストにはなる。

取り付け前は放電の確認が必需である。

RCTとRSTによって、若い頃より耳が良くなったかのように鮮明な高音の出現が感じられるようになった。

■update 2024/1/12 PTCヒーティング

暖房は石油ファンヒーターですが、コタツ内に温風を向ける

スポット暖房生活のため、室温が10℃位での視聴も許容する。

PTCヒーターを底面に潜り込ませ て、瞬間接着剤で

接触面に染みこむように数滴垂らして固定した。

D級アンプは電源ONでの消費電流が微量(このアンプ12Vで0.07A)で、また大きめの音量で聞いていても、能率の良いスピーカーのため、低消費電力でウオーミングアップされずアンプケースは冷たいままでいる。

PTCヒーターを使用した結果、アルミケースが少し温まる位が保たれました。

アマゾンで2個購入して、特に低気温で特性変化度が増す左右の電解コンデンサーを温めるつもりでしたが、並列接続では加熱し過ぎと思い、直列接続で試したら抵抗値のバランスが偏りやすく、片方のみの過熱になってしまいましたが、1個で丁度良い暖まり具合になりました。

P