| TOP | Caution | Progress |

RST reactive stop transformer

製品仕様のハイ受けは15kΩ~50kΩ程が見受けられる。

CDプレーヤーの受け側入力インピーダンスは一例として10kΩ以上推奨が見受けられる。

ハイ受けの入力インピーダンスが高い方が、CDプレーヤーの出力電流を減らせて負担を軽くできる。

出力電流が増えると電源のリップルも増えたり、回路のリアクタンス成分の影響も増すと考えられる。

プリアンプなしで、100KΩのボリュームで受けてパワーアンプに入力ということでも正当性を感じるが、それを阻むものとして音痩せ感やノイズ感が気になる。

その対策の選択肢として、的外れとは思うが反射電流もしくは反作用電流のようなこととして想定させて頂きます。

オーディオ周波数域でも反射電流のような発生があるとしたら、回路の僅かな容量性と誘導性(コンデンサの性質とコイルの性質)による信号の位相ズレやボリューム接点ノイズなどが考えられる。

反射するから入力に影響しないとも思えるが、反射電流も必ず入力部を通過して歪み電圧をもたらしノイズ感を増すと考える。

伝送する音声電流で反射電流が生じればその分、音声電流がマイナスされるということになる。

そのマイナスされ方が問題で、正しい波形を蝕むように凹みができるのではないかと想像する。

アンプとスピーカーでも、スピーカーの低音共振や、高音でもボイスコイルのインピーダンス上昇で電流が減ることでは反射電流の様にも考えられる。

そのような身勝手な問題提起の元で、もう一つ作動接続トランスの効用を予感したので、やらないという選択肢は無いと思い実験しました。

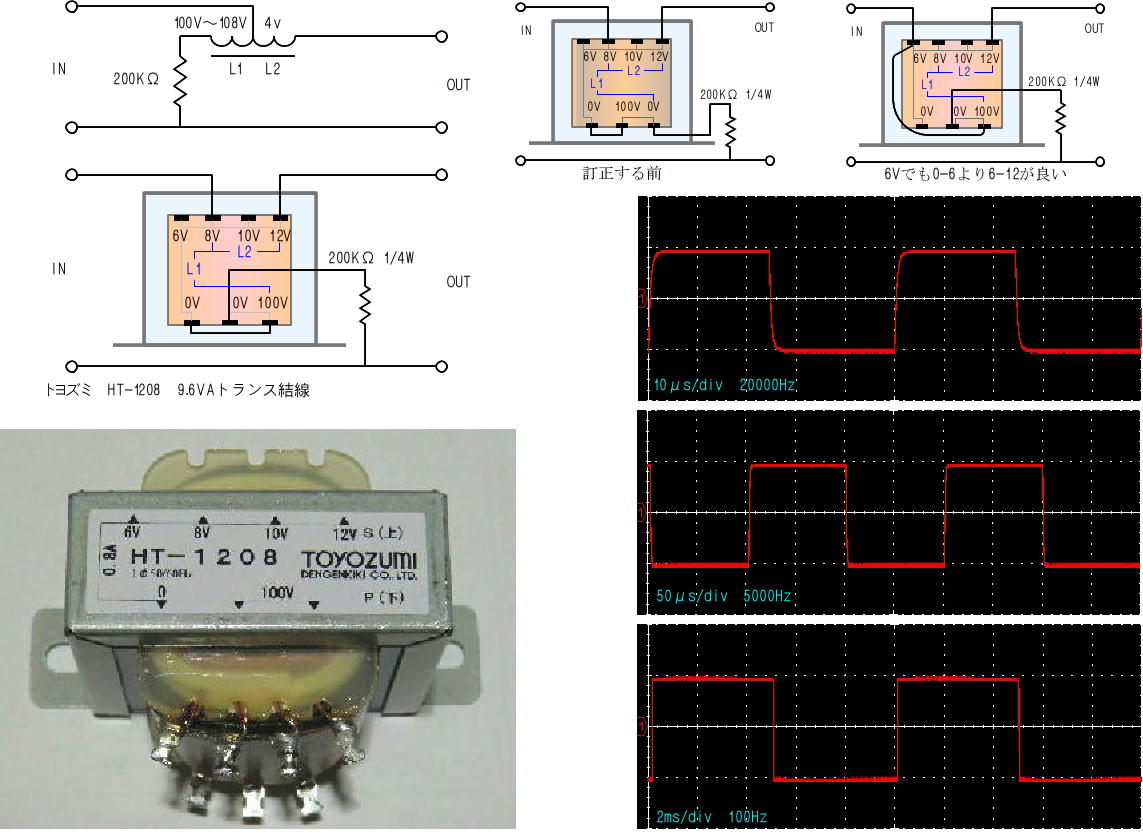

とりあえず、手元にあったトランスを使って、方形波が正しく出力できるか試しました。

L1:L2を1:1または20:1でもR1抵抗値の調整で方形波のサグが出ない状態にでき、フラットな出力が得られることが分かりました。

製作1のように、ボリュームに繋いで聞いてみると、ニュートラルでノイズ感の無さが今までの音とは異質に思いました。

パワーアンプ入力インピーダンス10kΩ~100kΩでもフラットな出力特性を得られ、低音から高音の明瞭度に一線を越えたものが感じられる。 トランス:HP-510

兄製作のアンプ2SK79×LM3886入力10kΩ程ではボリュームを上げる必要があったが、この回路を通すと音量的、音質的にも適応できている。

1:1、5V-5Vで使う場合、R1を50KΩ~80KΩ、R2の入力インピーダンスが比較的高い50kΩ~100kΩでは良いと言える。

他のトランス3V-3V~7V-7Vでも使用でき効力を感じるが、歪み感が少ない方としてはL1を100V端子とする方が良い。

トランス容量を上げて9.6VAのものにしたところ高域のリンギングはでない。

100V-4Vでも良いが8Vを通して108V-4Vとした。

L2を6Vの方が巻き数が多いので反射電流を減らせると考えたが、方形波が怪しくなるので4Vとした。

(訂正2018/12/29 トランス図の0V-100Vが逆でした)

トランス:HT-1208 9.6VA

R1抵抗値をかなり大きくしても方形波に問題ないが、音の方はノイズ感低減ができてないことが分かる。

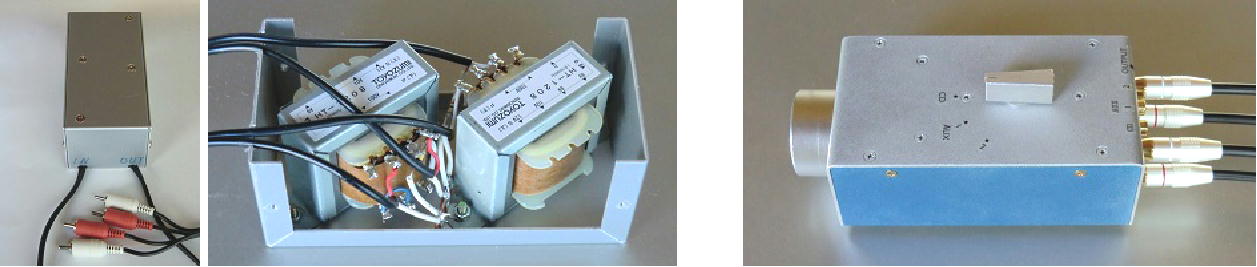

RCAケーブルは何かの付属品としての3ピンのものが数本余っていたので、黄色のを外して5台分程の実験に利用したのでトランスより高くつく購入をせずに済んだ。

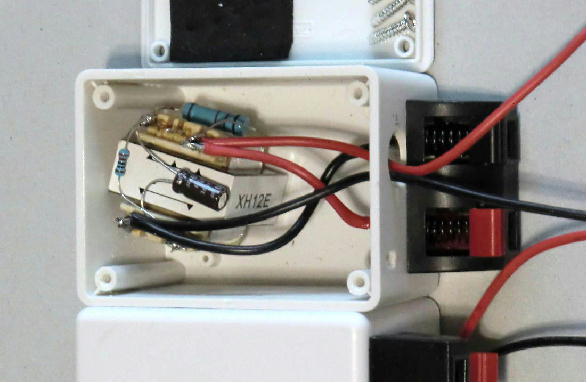

ケース:MB11S

トロイダルトランス1.6VAでも試しましたがアンプ入力10kΩでは適応力が足りずボリュー

ムを上げることになる。

原因は1次コイルの線が細めと思われ、EIコアよりかなりインピーダンスが高い。

入力負荷が軽い50kΩ~100kΩのアンプでは良好である。

EIコアとトロイダルトランスとの音の違いは、下図のように出力側で見たインピーダンス

特性に関係するように感じます。

EIは高域の山、トロイダルは低域の山になっています。

EIは高域でノイズ感が少なく、トロイダルは低域で少ないと考えます。

それを念頭に視聴してみた。

EIの方がボーカルなど高域がクリアーであることが分かる。

低域ではデイブグルーシン:プレイイーラのベース音がトロイダルの方が実像感がある。

と言ったところである。

周波数特性もグラフの水平線と重なる。

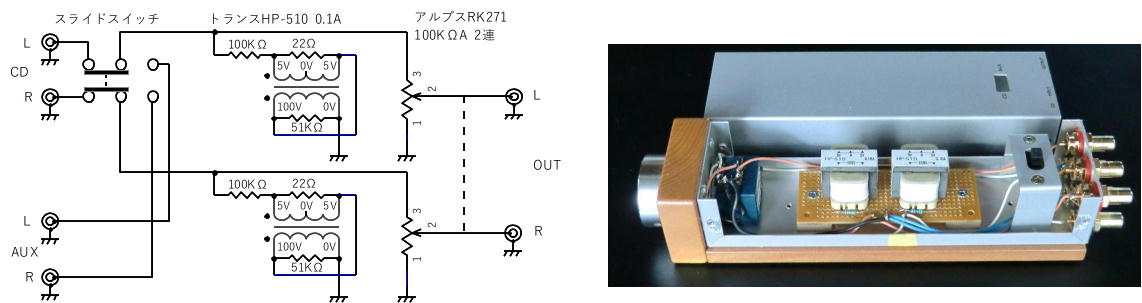

右上に示すボリュームBOXは、MJオーディオフェスティバルで使用してみた。 RS

その時は2次のみの7V-7V, 82kΩであったが、その後落ち着いたところで再考した結果

、この回路となった。

□ update 2018/12/24

デファレンシャルトランスインプットボリューム

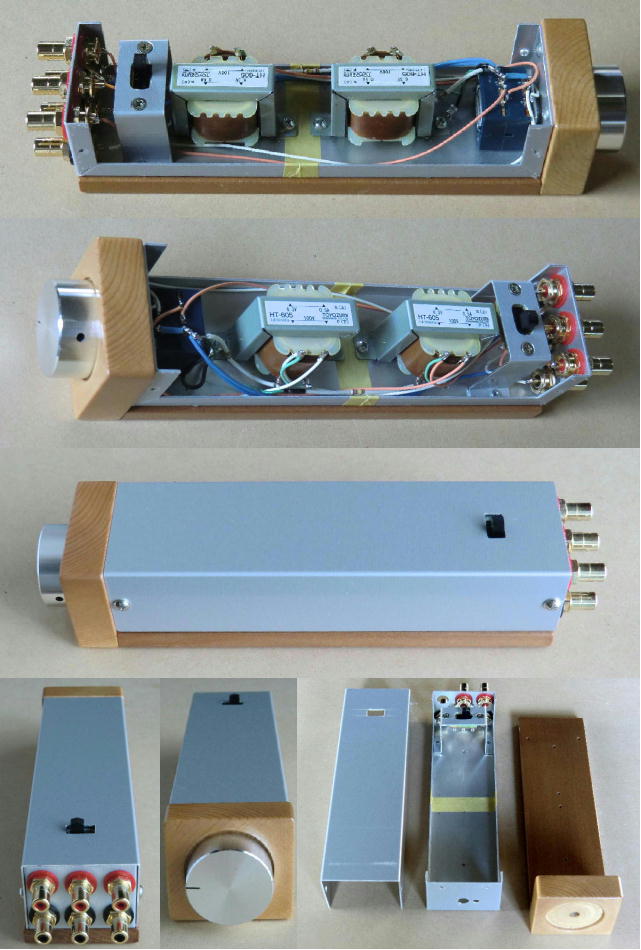

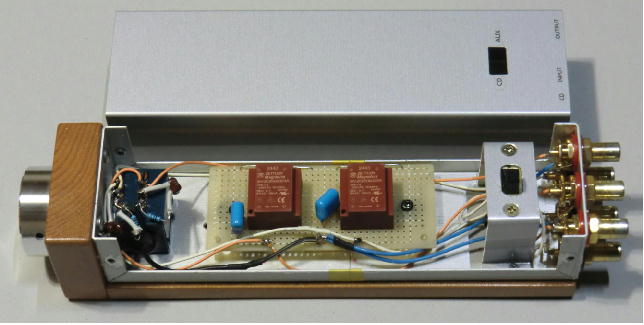

実験の成果としての完成作品

ローコスト&シンプルで高音質

必要最小限のセレクト CD or PC

前作でのHT-1208 9.6VAのトランスは、6Vタップでは適応できず4Vタップで方形波出力が歪まずリンギングの兆候もなくて使用しましたが使わないコイルがあり、もう少し小型の

方が合理的と考えました。

リンギングはトランスのコンデンサ成分(浮遊容量)が関わっていると思いますが、使わないコイルにも電圧が生じているので余分な静電容量になり得ます。

電源トランスを利用するので都合良くできている分けもありません。

2VA以下の小型トランスの中でHTW-601はリンギングが少なく品物によって、適合性の良いものもあります。

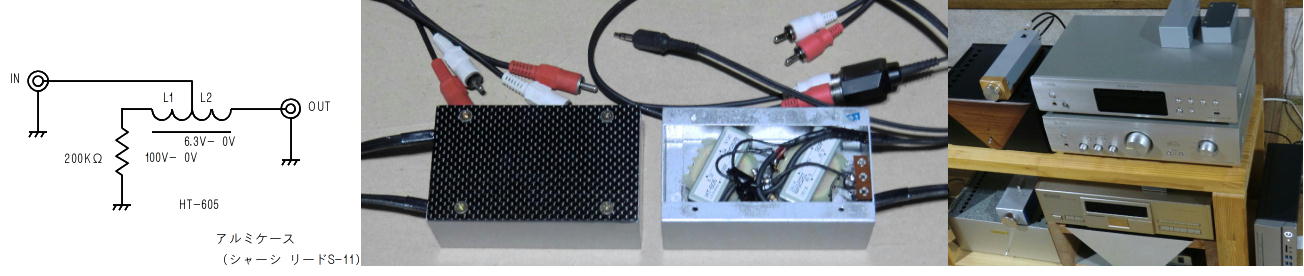

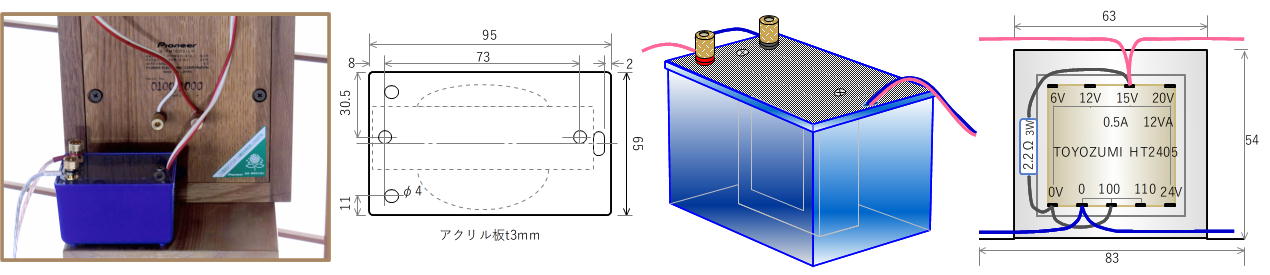

しかし、軽量過ぎてボリュームを回したとき本体ごと回りかねないので、少し重量のあるHT-605 3.15VAとした。

2次電圧6.3Vで心配でしたが、余分なコイルが無いことが功を奏したようで適応圏内としました。

デファレンシャルトランスインプットボリューム回路 トヨズミ HT-605 トランス結線

アルミケースをチップソー切断機で55mm短縮。

木材は有り合わせのものであるが高精度の仕上げを心掛けた。

前方木材はホワイトウッド。下地処理として低粘度瞬間接着剤でコーティング後、紙ヤ

スリ#600で研磨。ゴールド缶スプレーを少しまぶしてクリアー仕上げ。

底板はアガチス。シャーシーをセンターで切断短縮したので 接続の役目を兼ねる。

上のカバーは後ろで切断。

シールド線を使わなかったがパワーアンプのトランス上に置いた場合、微量のハム音が

スピーカーに耳を近接して分かるが問題ないとした。

画像で一直線がそのまま一直線に見えることが正しいですが、電気信号の方形波の線も

垂直、水平であるほど、一直線の音があったとしたら、それが表現し易いと言える。

L1につなぐ抵抗値は160KΩ以上で方形波のリンギングが目立たなくなったので、

160KΩ,200KΩ,240KΩで音質チェックをした結果、周波数特性は全く変化しないはずで

すが、200KΩが良好なダンピングでシャープなピントの合った低音と判断できまました。

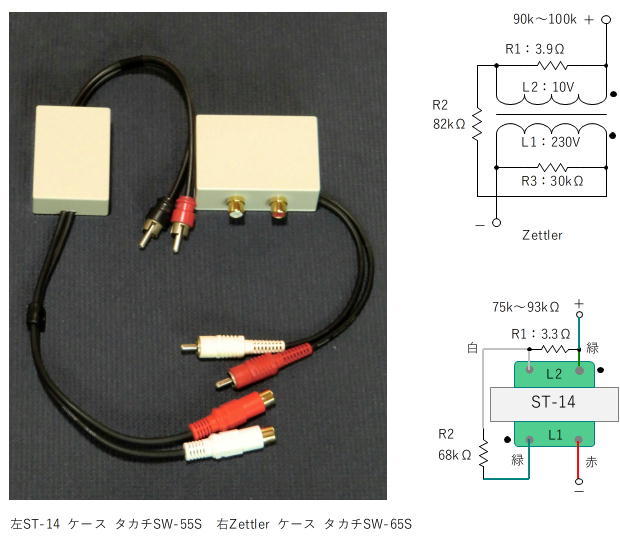

□既製品のプリメインアンプ用

実験過程での試聴が大半の中で、既製品のプリメインアンプはリモコンで使い勝手が良い。

それ用には、トランス、抵抗、ケース及びRCAケーブルだけでも構成できる。

CDとPC音声入力に使いたいので、2台必要となる。

アンプ内のセレクト後の配線か、トーンディフィートスイッチONでリレーの音が無ければ、その配線に割り込ませれば1台で済むがリスクを伴う。

少し高価なRCAケーブルよりローコストで製作しても高音質が可能と考える。

PCのオンボード音声出力のためステレオミニプラグ3.5mmを繋ぐ。

反射電流防止回路 ■バージョンアップ version up 2020/1/15

■並列接続型■

一様完成としたもののソースの限界と看過せず、あと一歩の歪み低減の可能性は

自分の些少の技術レベルと既存の電源トランスであることの限界もあるが、実験として並列型での適合性は未考察であった。

□考察

出力信号が入力部で反射されない状況としては、出力側と入力側で位相のズレが無ければ

出力側電圧と入力側電圧の変化は一致し、電位差が起きず反射電流が生じないと考える。

信号周波数が高くなるほど、入力回路の誘導性や容量性による僅かなリアクタンス成分による位相のズレは電位差となり

本来ないはずの歪み電流が生じると考える。

回路は一週するループを形成するので一巻きのコイルとも言える。

特に、ボリュームの接点はコンデンサーのように非接触成分として静電性の伝送による位相遅れ成分もあると思われる。

反射電流の防止原理としては、反射の電位差(位置エネルギー)が生じないように、反射電圧に等しいコイルの起電圧を生じれば

その反射元とコイル間に電流が生じなくて済むと考える。たとえば、同じ電圧の電池が同極で並列に繋がっても電流を生じない。

右に示す前回の回路でのL2は、L1の1/16程と巻き数が少ないため起電圧にあまり寄与してないと考えれば、L2を無くしてL1に直結でもよく、並列接続型として成り立つとも考えられる。

やはり方形波観測を確認しながら実験した結果、作動接続(中間端子)による相互インダクタンスを抵抗で調整することが、試聴においても有効となった。

前回のトランスHT-605(3.15VA)でも、更に高域の歪み感が無くなり、まだ限界ではなかったことに希望を持てた。

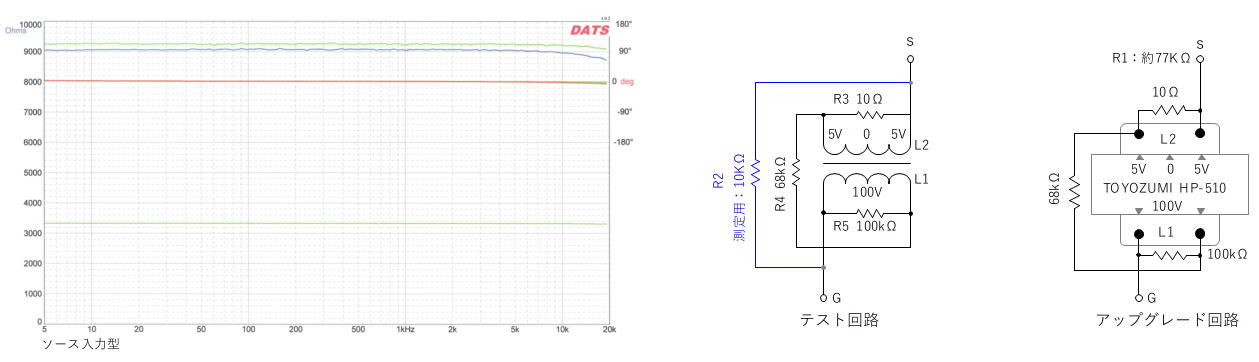

□良好なインピーダンス特性を探る

トランスは1VAの小型が良く、大きいトランスはインピーダンスが低くなるため、入力インピーダンスを決める100KΩを下げないとトランスに効果的な電圧が生じにくい。

出力側から見た入力の合成インピーダンスをなるべく下げないようにしたい。

100KΩとした場合、1VAのトランスは高域のインピーダンスが上昇して起電圧を得られやすい。

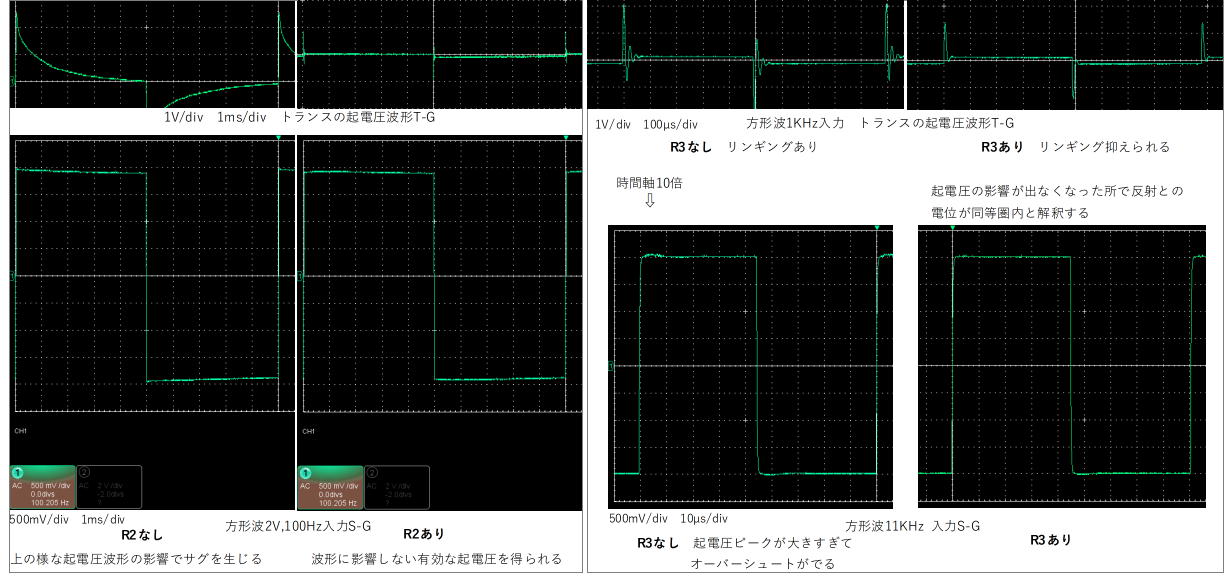

下図のテスト回路による方形波観測とインピーダンス特性において、R2を22ΩのときのトランスT-Gのインピーダンスは、3KHzから20KHzへと上昇し、方形波と音質が良好である。

R2を200Ω以上にすると、音質変化の傾向として低音の骨細感とボーカルの高域歪み低減が十分でなくなっくる。

R3を調整することで、サラオレイン.ネッラファンタジアにノイズ的に付帯するような霧が晴れてソースに非がないことが感じられ良好となる。

これはリンギングが抑えられるに伴って、起電圧ピークも適度にできたためと思われる。

適合性として、トランスT-Gの最低インピーダンス2KΩとして、R1とで102KΩ、並列100KΩのボリュームで50.5KΩとなる。

パワーアンプの入力インピーダンスは50KΩ以上の使用が主であるが、低めの10KΩ(兄製作2SK79×LM3886)を使用したとき、50.5×10/(50.5+10)=約8.35KΩ 、CDプレーヤーなどの出力の負荷インピーダンスとして、一般的な推奨値の下限と思われるが、PCソースの音質も歪み感が一層無くなり効果的である。

並列接続型

トランスの結線前に同極にドット印・をおこなった。

それにはL1にアナログテスター(DC 0.1Vレンジ)を繋ぎ、L2に乾電池1.5Vを接触時

針が+に振れるとき、+テスト棒の極と電池+の極に・印とした。

□方形波観測

実験ではL,Rの線を平行に近接するとクロストークに影響する

樹脂ケースでもハムノイズは出ないが100KΩをアース側で組むと触ったとき出る アンプへのケーブルは短い方が効果的

□ upgrade 2023/2/9 source input RST

ローエンドの波状の特性の影響は、シグナル入力部の100kΩによって反映されず問題としなかったが、改善を試みたところリアリティーアップとなった。

小さいトランスは波状になり易いが、インピーダンスが高いので、高インピーダンス入力からの反射に対応し易い。

作動接続の結線部に、コンデンサーC1を入れて調整したところ波が収まり、抵抗R4で位相も良くなったと判断した。

デジタルパワーアンプの試聴でも、音のディテールが明確となるので、同じ曲を繰り返し聞いても、低音など物足りなくなる印象になりにくい。

テスト回路:インピーダンスと位相特性 C1,R4設定により200Hz以下がスムーズな特性(水色)。

波状の方はR4,C1なし(前回仕様) トランスはHP-510の他、HP-068(12V-1VA)でも良好。

Tda7498Eデジタルパワーアンプボード⇔RCAケーブル短め(50cm以下)で接続。

ケース:タカチTWN5-4-7W 抵抗:1/4W コンデンサ:無極性電解

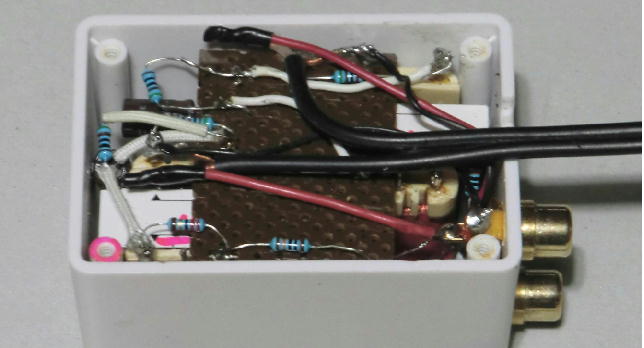

穴あき基板でトランス固定。

その小さなボリュームは頼りないが、古い1993年製アンプのボリュームは一時、摺動ノイズが生じたが、これを接続してからは全く生じてない他、10年前のアンプも問題ない。

ボリュームの抵抗体に接触する接点の間に電圧(非接触電荷)が生じたら、それは接触不良信号電圧であり、低インピーダンスのソース出力側に電流が生じる。

そのような入力側での、異常電圧と同じRSTの起電圧の間では、電流が起きようとしないので、接点にも電圧発生しにくいことになる。

デジタルアンプ特有の歪みストレスを助長するものが消えたかのように、かなりのクオリティーアップを感じる。 speaker version upgrade 2023/2/17 ➡

反射電流防止回路 ■スピーカーバージョン speaker version 2020/2/7

RST reactive stop transformer

高域の反射電流防止に特化すれば、並列接続型は適合しやすいと考え実験した所、予想外の手応えであった。

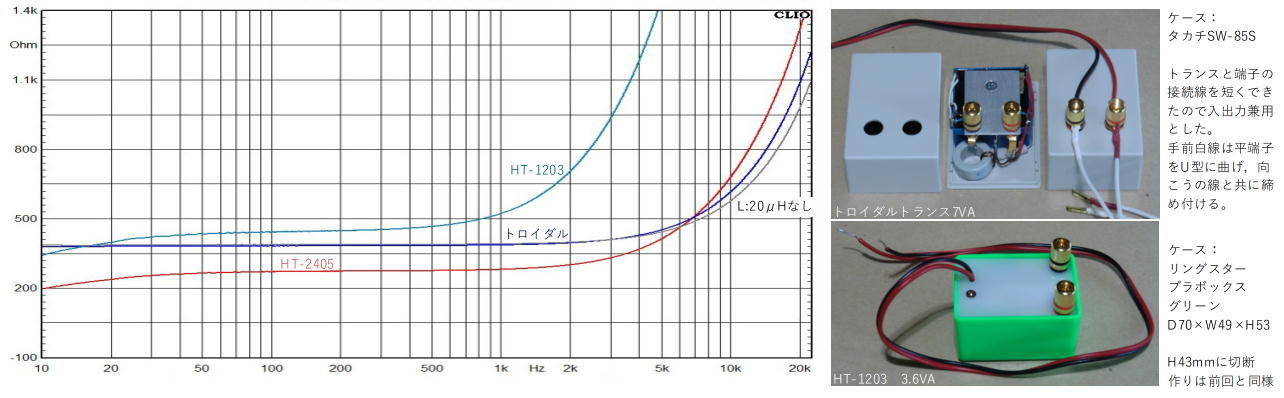

トロイダルトランスよりEIコアトランスの方が高域でインピーダンス上昇が高く、反射に対抗する起電圧が得られやすい。

反射電流は高インピーダンス成分と考えるので、トランスの最低インピーダンスが100Ω以上の容量12VAで良いことになった。

小型化では一回り小さい6VAでも良好に設定できる。

下図のインピーダンス特性で、5Hz以下で若干100Ωを下回るが、スピーカー8Ωと100Ωの合成インピーダンス(100×8/100+8=7.4Ω)は僅かの低下で済み、20Hz以上で200Ωへと上昇するので問題ない。

また汎用性も良く、フルレンジスピーカーのインピーダンス4Ω~8Ω、口径5cm~30cmの実験において、同仕様でも適合圏内の歪み低減を感じる。

試聴曲としてイントゥ・ジ・アンノウンなどを歌うイディナ・メンゼルの高次波成分の澄具合に傾注した。

ハイ上がり特性のユニットでも、フラット化の必要度が下がる程の歪み低減が感じられる。

また、メーカー製の2ウエイシステムでも本来のポテンシャルとして歪み感が抑えられることが確認できる。

反射電流が生じやすいループ回路となるネットワークの並列素子がない方が、より効果的と考える。

□製作 唯一あるメーカー製のピュアモルトスピーカーS-PM1000 接続線は短い方が良い 100円のケースを利用したポリプロピレンSPボックス ブルー70×100×63

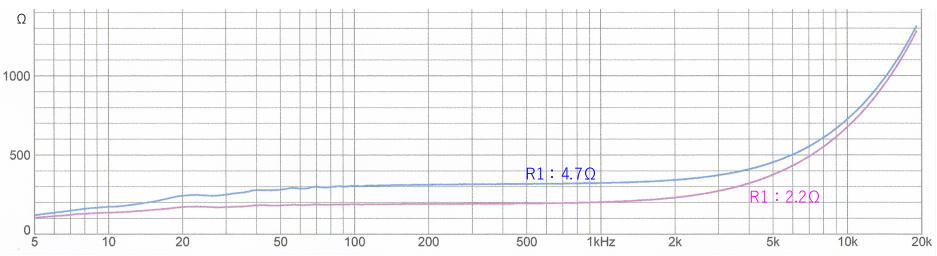

□反射電流防止回路インピーダンス特性 トランス TOYOZUMI HT2405

4.7Ωと2.2Ωで高域でのインピーダンス上昇の差は小さくなる。2.2Ωの方が歪みが少なく感じるので

高域の上限より、差がある帯域での影響力もあると考える。

■RST speaker version upgrade 2020/8/21

良い点として,ハイエンドより低い中帯域となるボーカルの倍音成分の不自然な強調トーンが無くなり,ニュートラルに感じる。

特に,サラオレインが歌うオールウェイズ.ラブ.ユーで,ソースでのレベルオーバーのクリップ歪のような荒さを感じていたが、緩和されていることに気づいた。

他に荻野目洋子のユア.マイ.ライフで、トーンが不自然にキツく揺らぐ部分が解消される。

前回のHT-2405のインピーダンス特性の2kHz位まで平坦な所は200Ω程であったが,下図インピーダンス特性のトロイダルトランス(青)は380Ωと高いことが幸いしたと思われる。

反射電流防止の適応域として、ハイエンドより低い帯域にも及ぶことが実感できる。

そこでハイエンドの方を改善できれば,アップグレードとなるので,インピーダンスを高めるLを設定した。

このコアでは1回巻き(2回通し)でハイエンドが良好となった。

R1の調整も微妙で,0.5Ωピッチでも最適値に当たりにくいため,0.2Ωピッチ位の調整による試聴でも判断できる。

その判断し易いソースとして,今回もサラオレイン.ネッラファンタジアの冒頭10秒以内でも、更に霧のような付帯ノイズ的ザラツキの減少を見極められる。

一方,EIコアのHT-2405では,ハイエンドより低い帯域を改善できれば良いことになる。

トロイダルトランスで良好にできた訳は,VA(容量)が大き過ぎず7VAであったことで6KHz以下のインピーダンスが適度に高かった。

HT-2405でも100Ωを通して、12Vタップに変更することで,2KHz以下の平坦な所のインピーダンスが300Ωに近づき中音域の不自然な強調が感じられなくなった。

更に低いタップ電圧にすればインピーダンスは上がるが,方形波にサグの兆候がでるので音質に影響すると思われる。

100Ωでインピーダンスを上げるより,小型トランスでインピーダンスが上がれば,その方が合理的と考えたところ,HT-1203 3.6VAでも良好に調整できた。これより小型は厳しいと思われる。

それぞれのトランスで,インピーダンス上昇特性が異なるが,アンプとスピーカーの低インピーダンス回路に接続されたとき,R1の調整によって程良い起電圧が生じれば良いと考えるが,その動向を伺う術はないので,音質チェックしやすいソースの試聴で判断するしかない。

0.82Ω=1×4.7/1+4.7 0.2Ωの差も歪み量感の違いが

出るので2個の抵抗器を並列接続で調整する必要も生じる。

2021/4/5 HT-1203のR1:0.47Ωでしたが0.22Ωに変更しました。

次の進化のための,実験用の口径8cmシステム。

大きいダブルコーンは口径30cm(byma 12GA50)

このシステムはコロナ過で中止となった第5回MJオーディオフェスティバルに出品予定であった。

今回のアップグレードに伴う調整によって、ハイエンドで限界を感じていたダブルコーンの散乱的ノイズ歪のようなものが消えたので、反射電流防止が適応できていると感じる。

2020/8/21

実はsource input RSTより、こちらの方が先に改善できたが、初段のRSTも同じ改良ができそうであった為、先に初段の改良を反映できてからの方が、スピーカー用の調整の詰めが定め易いと考えた。

前回のトランスHT-1203は小型によってインピーダンス全体が上がり、ボーカルなど中音域の過密強調感が緩和されたが、今回のC,R追加によって、低音の明確度も向上した。

もっと小型トランスでは、ローエンドのインピーダンス特性が波打つことに、ちゅうちょする所であったが、ソース入力 RSTと同じHP-510でも良いことになった。

インピーダンスと位相特性

HT-1203グリーン400Ω位に対し、HP-510は1.8KΩ、4倍以上となったが、中音域のレンジにゆとりを増し、視聴時の癒やしが阻害されるようなボーカルの歪み感への恐れを概ねクリヤできたと言える。

大きめのトランスを選択するメリットは見いだせなかったが、HT-1203でも音質に大差はなく良好な圏内である。HT-601も良好で直接キャビネットにビス止め可能なタイプ。

C1はフィルムコンデンサが付くスペースはあるが、安くて小型の無極性電解コンデンサ、耐圧16Vを用いた。抵抗は1/4Wでも大丈夫と思うがR2は2Wを使用。

RSTは並列接続で高インピーダンスのため、音声信号に制限をもたらさず、ストレートのままクリヤー化でき、人が奏でる温もりの再現を目指せる。

TOYOZUMI

前回の反射電流防止回路は、ソース入力型とスピーカー入力型で同じ小型トランスで良いことになり、双方の仕様に大差が無くなってきたので、この項にまとめることにしました。

しかし、今回は低域の思い切った高インピーダンス化によって、インピーダンス特性の上昇カーブが無く、位相特性も平坦に調整できた。

前回、ソース入力型でのR1:100KΩが不要となり、周波数帯域でのトランス起電圧の適正度が増したせいか、低音も他の音をマスキングしにくい透過的な印象となり、前回のデジタルアンプに対しても、クオリティーの上限に達したと感じる。

■ソース入力型 ※グラフの10KΩ以内に表示するように測定用10KΩを並列接続。

固定抵抗3.3KΩ測定では、下の緑水平線のように、ほぼその通りと見られるが、

テスト回路のインピーダンス青、9KΩ位の少し上の緑は固定抵抗9KΩであるが、200Ω程のズレがあるため、

テスト回路の青を8.85KΩと見たとき、10KΩなしの実際のインピーダンスでは、グラフの読み取り誤差が拡大されるが、77KΩが当てはまる。

また、固定抵抗9KΩは本来水平のはずが、ハイエンドで100Ω程の低下を示すので、その下青20KHzの低下は本来半分程と見る。

調整において、インピーダンスの平坦化はR4であるが、ボーカル倍音成分の歪み感の点で、前回の100KΩ超より低くした。

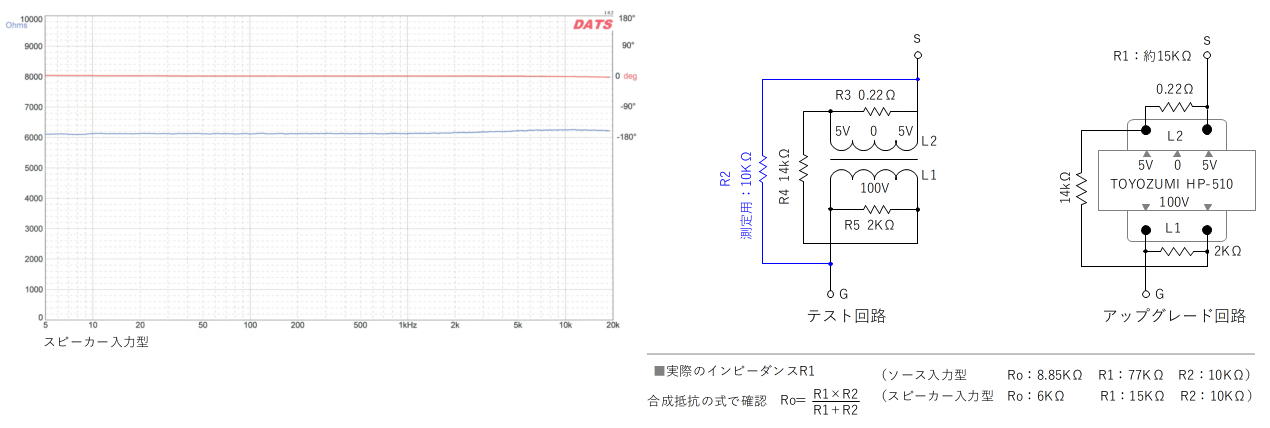

■スピーカー入力型 ※グラフの10KΩ以内に表示するように10KΩを並列接続。

テスト回路青、6KΩと見たとき、実際のインピーダンスは15KΩが当てはまる。

出力インピーダンスの低いパワーアンプに、トランスの必要な起電圧が先に吸収されない為において、

スピーカー側に接続するが、15KΩに上がったインピーダンスは、むしろ限界を高める音質となった。

ソース入力型も同様に、R3は10倍にしても特性変化は見られないが、基本的な歪み感の低減に影響する。

R5は、ボーカル倍音成分の微かな散発的付帯ノイズがある場合、低減が認められるが、抵抗値を下げすぎると、低音がかぶるトーンに気づく。

しかし、この回路とボリュームを組み合わせたパッシブプリアンプも使って、第5回MJオーディオフェスティバルに、スピーカーシステムを出品する次第となったので、その時の空気からの認識も自己評価の材料となる。その前に、開催における近頃の状況下の空気にも不安である。

開催における前期高齢者の個人的な不安に対処できたことは、3回目コロナワクチン摂取券を無駄にせずに受けたことと、移動手段の22年(99500Km)乗っているインプレッサワゴンを12ヶ月点検に出したことで、不安の軽減になったと言える。

当日7時頃、首都高を走行中の外気温は既に30°に達していて、出品物の搬入時は35°、帰りは18時頃、首都高の渋滞中37°と猛暑であったが、会場はエアコンのおかげで体調は持ちこたえて帰宅できた。

発表における空気としては、良かったというお声も頂き、口径30cmダブルコーン フルレンジ システムとしては良い印象ではなかったかと思うところですが、曲の低音のパワーが増したタイミングで、一瞬音が途切れたが、持参のCDプレーヤーの設置場所が、スピーカーに近すぎるという問題意識が無かったことに痛感することとなった。

また、そのような不備のお詫を、終わりの一言においても、忘れていたような気もするので、そうなると自己評価としては、おこがましい限りである。

第5回MJオーディオフェスティバル出品システム

update 2024/5/10 RST

■少し改善シンプル化

前回、スピーカー用の数10KΩという高インピーダンスは無意味と思っていたので、特性平坦化はそこそこに、インピーダンスは低目に設定したが、それより平坦化の精度を優先して、前回のR4:14KΩからR2:51KΩとした。

またR3:0.22ΩとR5を設定したが、この辺の値の変化は特性に反映しないが、音質は変わるので、試聴によって調整した結果、R5を省いた方がR3のみの調整で最良点が決め易くなり、R1:0.47Ωの方が良好となった。

前回のソース用で、ハイエンドの特性が固定抵抗より少し下がるのは、アンプ入力側のRCAケーブルを30cmと短めにしたが、それのキャパシタンスが原因と気がついたので、更に20cmに短縮した結果、固定抵抗にほぼ重なる平坦な特性となった。

これもR5を省きR2:100KΩに変更したことで、R1のみの調整で最良点が決め易くなった。

なお、ソース出力とRST間のRCAケーブルは普通1.5m程なので、接続した時のハイエンド特性が更に下がることと、ソース出力側は低インピーダンスなので、ソース出力とRST間とでは反射電流を防げないことになる。

しかし、考え方として大げさではあるが、雷は雲と大地の電位差(電圧)が大きくなりすぎて放電に至る。

しかし雲同士の放電は大地に影響しない様に、ソース出力(雲)とRST(雲)間の反射電流はAMP入力部(大地)に影響しないと考える。次段のAMP、RST、スピーカーも同様な関係となる。

試聴のソースは、本当は音質に問題無いと信じた前提でなければ、改善への歩みは成り立たないとも言える。

今までクオリティー向上が分かり易かったので、サラオレインさんの音質の気になる曲に、JRiver Media Centerの評価の★印を1つ付けておきました。

アルバムANIMAのLittl Doll とBringThe Snowなどで、今一感として近頃の黄砂のような背景が気になる。

主にダブルコーンフルレンジスピーカーでの試聴であるが、今回の改善でエアロゾルの晴れ間のような宇宙まで透き通る煌めきが伺えられる。

改善したRST回路 トランスTOYOZUMI HP-510 HP-515

それより小型0.35VAのDigikey販売の海外電源230V仕様のゼトラー製では、一次コイル直流抵抗14KΩと、結構な高インピーダンスとなる。

更に小型のモノタロウでも扱っている橋本電気(SANSUI)のST-14は一次コイル直流抵抗6.2KΩ、100Hzで100KΩに達し、音質が滑らかにも感じられる。

ゼトラー製は二次コイル6V~24Vのタイプがあり、巻き数が多い24Vは低い方のインピーダンスが若干高いが、音質変化に及ぶ感じはなかったので、価格的に10Vタイプで良いことにしました。

3コなら明白な試聴判断ができても、4コとなると自分の技術的限界もあるが的確なジャッジにはグレー感を増すと思われるので対応しかねる。

3コ接続せず個別に調整するが、まずは高めの抵抗値(R1)から試し、兆しが見えたら(±1Ω)でも変わるので自分なりの試聴で判断します。判断材料の一つとしてサラオレイン . ネッラファンタジア . Little Doll

RST-3では、抵抗値の高すぎはハイエンドでノイズのような霧が消えない。

抵抗値の低すぎではLittle Dollで高音の上限のノイズ感というより、少し低い方へ下がった粗めの歪み感が残るといったところである。

そのような中間抵抗値を目指すことでクリヤーなところに遭遇できる。

RST-1 , RST-2も個別に同様な調整方法であるが、RST-3より高音の効果は弱いが、荒い耳障り感の低減効果は大きく、ボーカルの歌唱力が不自然に揺らぐ感じも抑えられる。

RST-3は直流抵抗90KΩで数Hz以上からフラットに100KΩ程の高インピーダンスなので、そのままソース用として適応できる。

R3は20KΩでインピーダンス特性がほぼフラットであるが、30KΩにした方がボーカルによっては滑らかさが増すのが確認できる。

以前のTda7498Eデジタルパワーアンプボードに接続して格段にクオリティーアップとなったが、ST-14はR3が無くてもフラットなインピーダンス特性に調整できたせいか、音質は一層なめらかに聞こえる。

ケースは高さが少し足りないため、ST-14の固定用の爪を利用する穴を底に開けることで納めた。

長めの配線は切りたくなかったので、トランスに巻くようにはせず、ジグザグに折りたたんで納めたが特性が乱れることは無かった。

update 2026/2/14

RST スピーカー及びソース用 トランス:Zettler BV202S10003A(06003A)

メインのRST-3は、R3によってインピーダンスが高域で上がり過ぎるのを抑え、一様フラットな特性となっているが、低域での反射電圧に対応するトランスの起電圧成分がR3で損失される分を抑えられれば改善と考え、0.022㎌を追加してフラットなインピーダンスと位相特性を維持するようにしました。

それに伴ってR1も歪み感の点で少し変更することとなった。

L2:6V仕様も同様にしました。

感じとして、中音域にかぶるカラーが減ったような無垢な傾向となる。

ボリューム接点電圧吸収のCR回路

現在の内部

フルレンジスピーカーではf特性のピークが大きい部分があるので、強調になりやすいが、音割れのような歪みを伴うことが、再生器機側の要因とすれば対処できる可能性がある。

自分が考えられることとして、RSTはボリュームの入力側で効果的なものの、出力側で接点に生じる容量性の電荷ノイズに対処し切れていないとすれば、実験の必要性があると考える。

可能な実験として、一般的な可聴周波数以上とされる20KHz位からコンデンサーと抵抗で減衰して見た所、結構な変化があり、一例としてサラオレインが歌うLet It Goでのダイナミックな所の耳障りな先入観もクリヤーになって安心して聞くことができる。

これによりハイエンドが冴えなくなることはなく、むしろ後光を装うような実態が明確でない眩しさが抑えられたことで、その後ろのクリヤーな世界観が広がり、ぽつんと煌めく存在も伺えられる。

ハイエンドの低下が感じないようにレベル低下の兆候が生じる程度に調整

ボリュームレベル位置 下:10時位 上:16時位 赤:200pF 緑:300pF 青:400pF