| TOP | Caution | Progress |

■AC100V電源強化

電源トランスの使用方法が正規でなくておこがましい限りですが、前回は、スピーカーの最低共振周波数の電力供給されにくいところの、駆動力強化のためにトランスを用いました。

電源強化においても、トランスの相互インダクタンスに期待するものを考えずにはいられなかった。

実験を進める内に、そもそもの電源からの電流が遅いと、スピーカー出力への反映が最高潮に達し得ないことが垣間見られ、高音質再生において、こちらの方が確証を得るのが急務と感じたので模索する日々が続きました。

簡単で汎用なAC100Vラインに繋ぐタイプをまず考えました。

電源トランスの用途に近づいたと思いきや、変圧器としての結線ではなく、インダクター代わりのように直列で簡単なものです。

しかし、トランス端子3~4の限られた結線の中では、有効に思える特性が得られず、諦めてもいましたが、巻き線比の選択や結線部の抵抗の調整による特有な変化が、波形に加味されて、それが功を奏したようで、スピーカー再生音にまで反映させることができたと感じています。

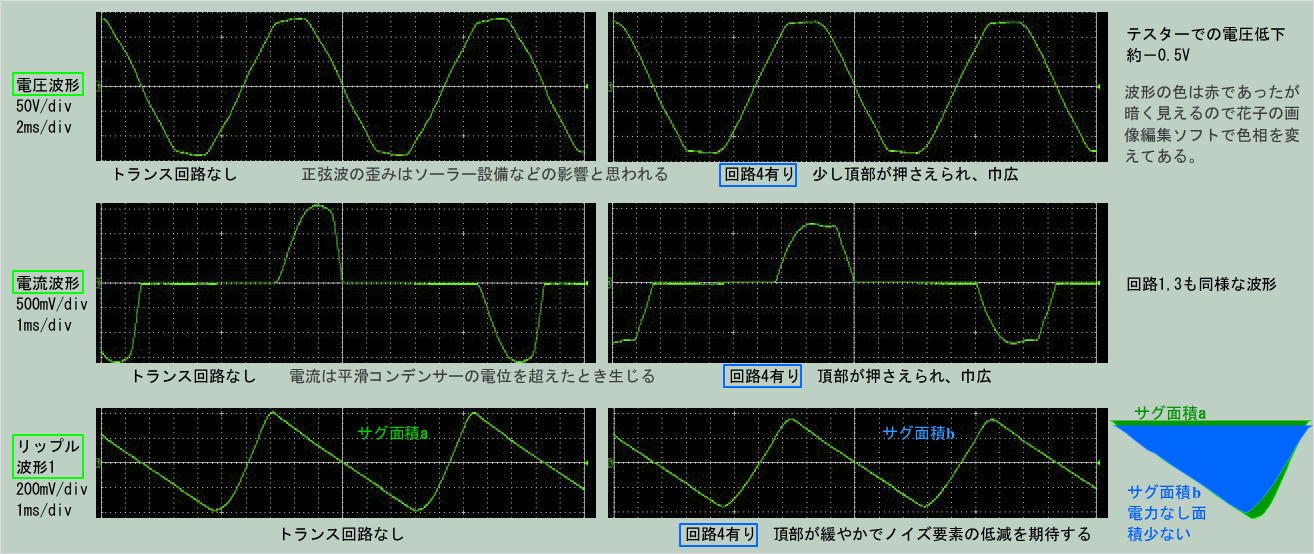

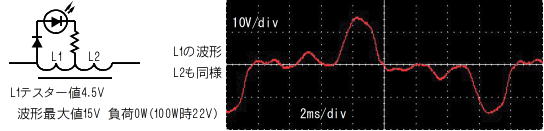

電源トランスの相互インダクタンスによる波形改造 2015/6/5

■課題

AC電源強化において、スピーカーの電流変化に対応する強化として、電圧最大値での安定が重要と考える。

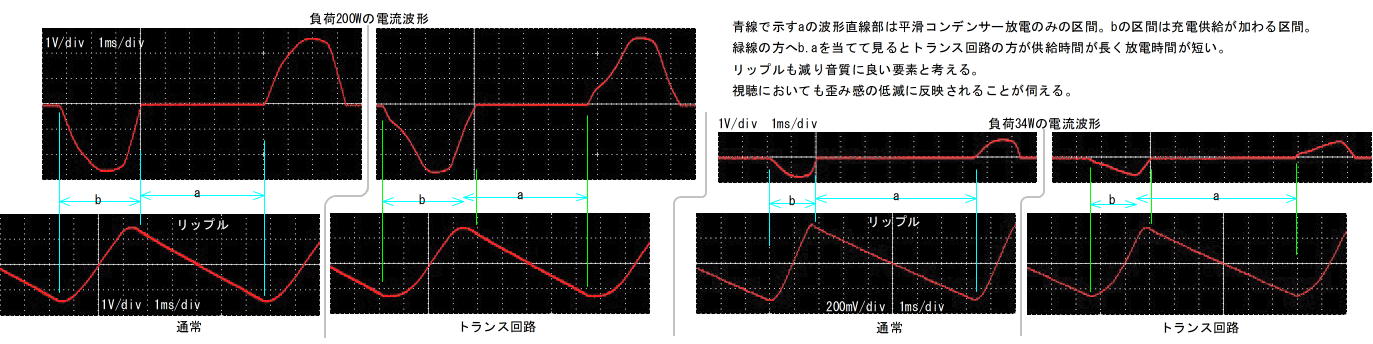

平滑回路のリップル波形は、交流波形の最大値までとコンデンサーから放電される下降傾斜で形成されると見る。

この下降中にも音声信号に伴う電流を供給しているということは、スピーカー前後動作の制動力をアンプが等しくできるか、疑問がわいてくる。もしスピーカーの振幅中心がオフセットドライブされる要因であれば、スピーカー自身の支持系が中心へ戻す動作が働き、それが固有振動にもなりかねないと考える。

そんな理由でなくてもリップルは小さいに越したことはない。

また、スピーカーの逆起電力によるリップル(と言うよりノイズ)も発生する。

最大値が瞬間ということが、スピーカーの電流変化に影響されやすく、安定な駆動力を阻害すると考える。

最大値を少しでも持続させ、鋭角ではなく頂部に緩やかな頂きを形成したい。

■実験

AC電源は、正弦波の痩せが生じると、頂部の弓状は急カーブになりやすいので、緩やかな変形が必要と考える。

トランスの相互インダクタンスの調整で、少し変形できたとしても変化が分かりにくいので、電源周波数の方形波を入力して、傾斜の様子で判断することにした。

方形波出力は通常、負荷があれば、下降(サグ)が生じるので、下降を減らすか、上昇に転じさせれば、なんとなく最大値頂部が緩やかになり、波形が太りそうな気がする。

あれこれ結線してみて、3通りA,B,Cの回路ができた。

実効値100Vの電圧低下は、100W負荷時2.5V以内に納まるようにした。

波形はすべてAのものであるが、B,Cの方形波も10Vp-pでは傾斜が水平程度になっている。

抵抗値を上げ過ぎると、方形波の初期立ち上がりが低下し、角が丸くなり電圧低下となる。

電圧を上げても下降を抑えたいが限界がある。

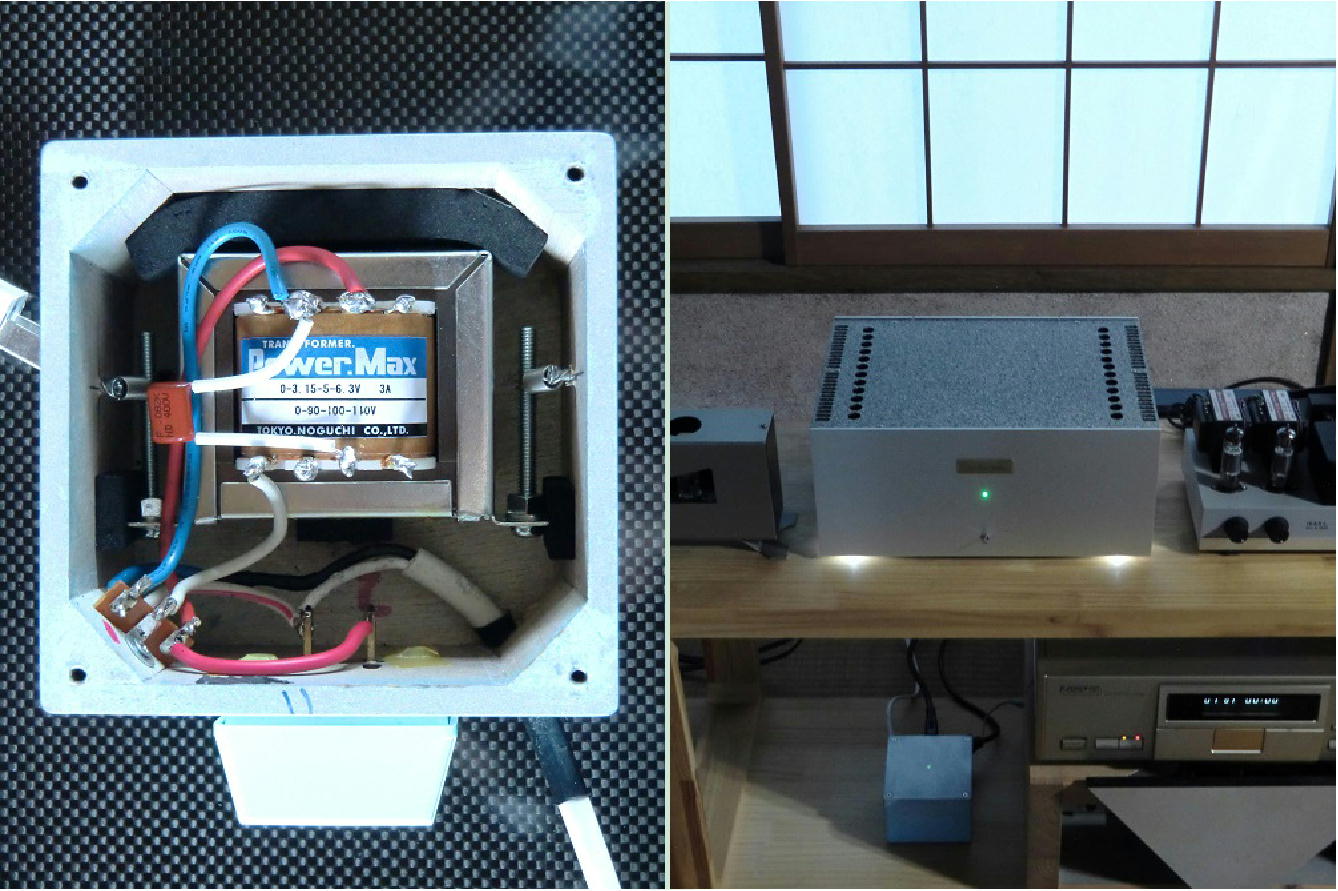

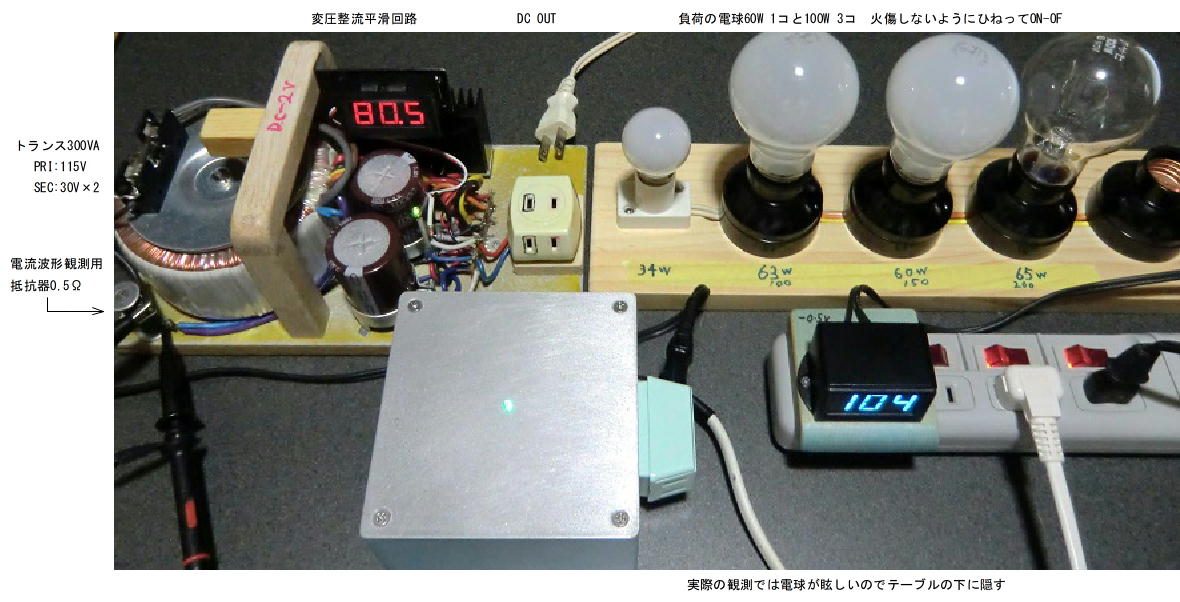

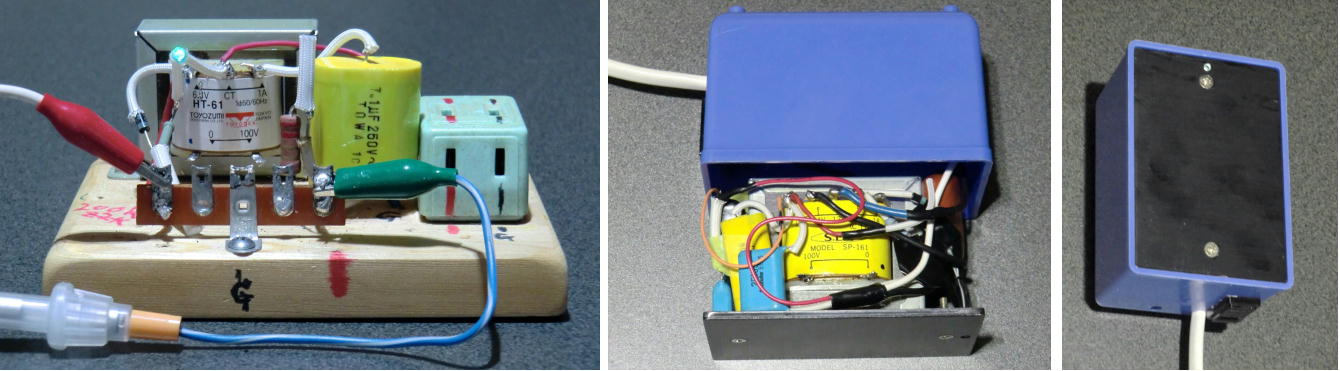

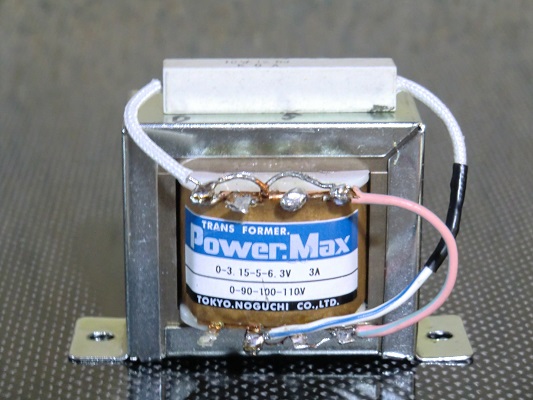

ノグチトランス販売株式会社 産業用 電源トランス 入力100V用 PM-633 1,640円位

1次 90V-100V-110V 2次 0-3.15V-5V-6.3V 3A 概略寸法 87×55×53/重量0.6Kg

Aと同じトランスPM-633 で2次コイルのみでおこなう。双方のコイル電流は逆向きとなる。

前回のHT162でも、このまま12Ωで可能であり、2V間隔のタップ6V-8V-10Vを使える。

以前の実験で使ったコイズミ無線のネットワークコイルLP66-22でも可能であった。

抵抗は微少で方形波の下降が変化するため40cm位のコード外径2mmをコイル状に巻いた。

それで生じたインピーダンスは特性改善に役立ちそうである。

ケースに入れる前は唸り音に気づかなかったが、近接して気付く程度である。

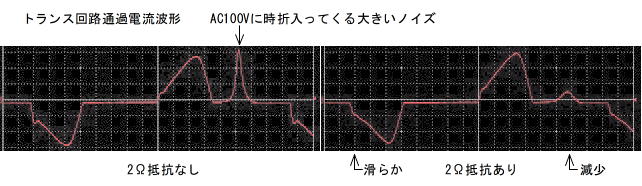

方形波を見て回路を調整

方形波の下降が減るように回路を考えた。上がトランス回路通過後の波形

下は入力の波形

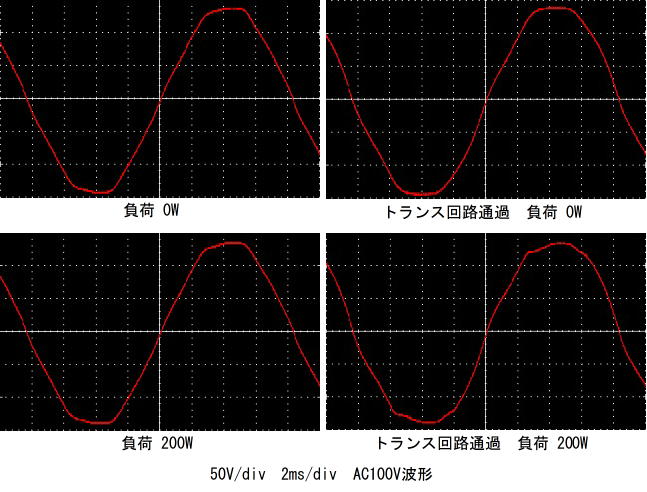

左,通常 右,トランス回路通過

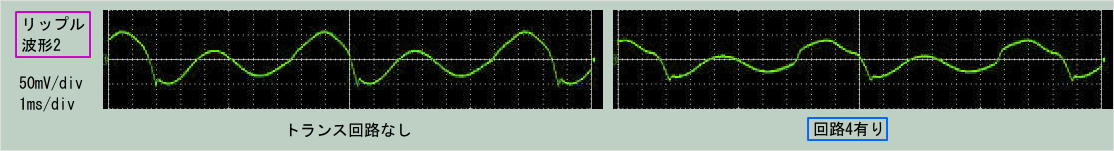

変圧100V→60V全波整流→10000μF平滑回路のリップル波形 負荷100W

多少のリップル低下と頂部の緩やかさが見られる

左,通常 右,トランス回路通過

アンプ,CDプレーヤー130W消費時の電流波形

頂部も巾が広いように見える

電流波形は抵抗器を入れて観測

注意してプローブを繋ぐが漏電ブレーカーが落ちるので恐る恐るおこなう。

アイソレーショントランスがあれば良いと思うが、実験用トランスの方が先決である。

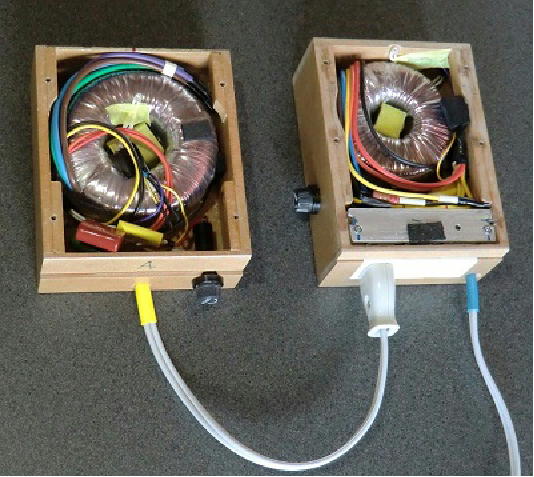

ノグチトランスPM-633 抵抗器は10W

ケースはt5.5mmのMDF、角は三角材、フタはt1mmアルミ板 放熱のためであるが100W消費時で2,3W、抵抗で1W

位、消費する。

100W以上の連続使用は抵抗器の熱が心配になる。

アンプとCDプレーヤーの他、スイッチングACアダプターを繋ぐラジカセでも試してみた。

結果としては、やはり頂がないと足を踏ん張れないので、音も不安定に思えるが、このトランス回路を通すと安心して見渡せる気がする。

戻る▲

Up grade 2016/5/15 100V電源rich sine wave