| |

| TOP | Caution | Progress |

| FE103En密閉型スピーカーシステム | ■Upgrade-2 2017/2/3 ■Upgrade 2016/3/30 |

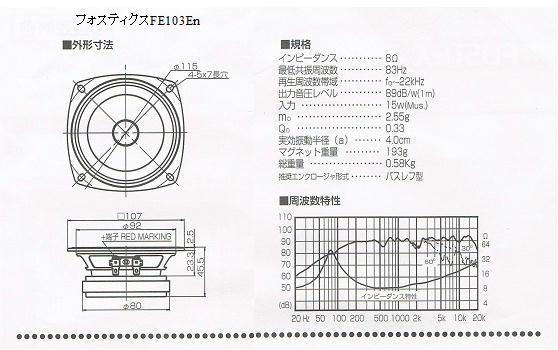

■密閉型キャビネット FE103Enの取説ではバスレフ型、バックロード型が推奨されている。 少し使って長年元箱に居たが、この実験システムとして終わることが拒まれた。 密閉型でも、差動接続トランスにより、最低共振周波数以下のレベルアップが可能で、スペック的には1dB程度であるが、強い磁気回路を活かしきれない空振り的な軽い違和感もなく、率直な力強さが湧き出るのを感じる。 密閉型のため、音響的要素が少なく、その分出てくる音質は限定的でもあるが、透過単色的であり得るポテンシャルが考えられる。透き通った中にある音像であれば迷いも少なく受け入れ易いとも言える。 それは、アーチストの表現力の尊重につながる安心感でもある。 |

密閉型スピーカーシステム 2015/ 1/21 FE103Enコーンヒレ形成 W差動接続トランス入力  |

|

| <フィールド 1> | ||

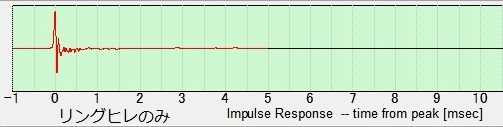

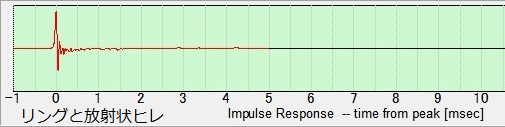

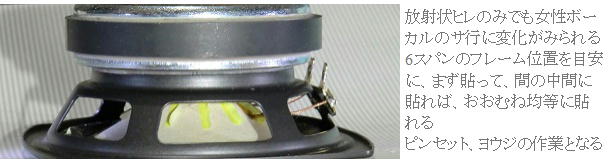

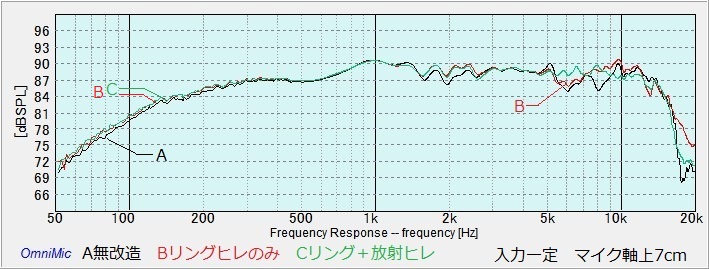

| ■コーンヒレ形成 取説では、ユニットの改造は推奨されるべくもない。 思わぬ結果になれば元箱に入れるが、音楽を奏でられる状況が良い。 □リングヒレ FE103Enは凹型ロールエッジなのでコーン周囲のヒレをエッジと干渉しないように前方に形成する。 コーン周端に延長するようにテーパーリングのヒレを付け足すので、自然なスタイルに仕上げられる。 材料は、掃除機の紙パックで、不織布(ふしょくふ)と表示されていない紙製の方が加工性の点でも良いと思われる。 厚みは0.05mm程度で、引っ張っても伸びにくく丈夫である。通気性があることで振動の損失も期待する。 軟らかいと、うちわのように空気を扇ぐことができにくいので、ある程度の剛性が必要であるが、コーンの分割振動を跳ね返さないような、ある程度の弱さも必要と考える。 跳ね返す状況としては、エッジで動きが固定されないことによる自由端反射とフレームでの固定端反射の両方が考えられ、定常波の原因となりクラドニ図形ができてしまう。 自由端反射 クラドニ図形 ボイスコイルからの進行波としての分割振動が、コーン端部に到達したとき、反射して戻りにくいように、分割振動を逃がす媒体となるのは、ヒレから空気を扇ぐ渦運動としての損失というプロセスに託される。 また、周端で局所的に波打つとき、ヒレによって周囲に分散する機能を果たす。 ヒレを付ける接着材の功罪で、堅くなったり余分に付着して、強度バランスを損ないやすい。 今のところの最善策として、両面粘着テープで貼る。 それは、接合部でグニャグニャしないように、生地が薄い普通のものを使った。 スムーズにできそうな要点として、まず掃除機紙パックの使えそうな所を切り出し、アイロン掛け低温でおこなった。 文具のコンパスカッターで外周から、紙を押さえる所から逃げる向きで少しずつ切っていく。 厚めの型紙を作って、コーンの上にのせて0.5m程小さいか確認してから、それに合わせて白ボンド等でつなぐことでテーパーリングになる。 両面粘着テープを約1mm巾位に切ってコーン最外周に貼り付ける。 スムーズに切れるように、ハサミにシリコーン艶出し等のコーティングが欠かせない。 貼るとき、ヨウジの先を水で湿らせて粘着テープを押さえた。 コーンに型紙を正確に置き、ずれないように少し押さえてからリングヒレをのせ、平らな厚紙等を乗せて軽く押さえてから型紙を取り除き、 接触部をずらさないようにヨウジの先で小まめに押さえた。 □放射状ヒレ コーン全体に対応できるように、複数のリングヒレとした場合、分割振動が同心円状に節と腹ができたとき、波の変位の少ない節部にヒレがあっても機能しにくいと考える。 更にヒレの接合部は強度が増すので変位しにくくなることで他の弱いエリアに腹が定常しやすくなると思われる。 放射状ヒレは、同心円状に直交するので波の変位で空気を扇ぐイメージから遠ざかるが、直交する一部分でも蛇行のような変形になり、コーンの波に対し過剰にヒレが変形しやすく、空気の扇ぎ率を増せると考える。 なるべく少ないヒレ材料で実験した結果、コーン付け根から12方とし、周囲まで60%位の所で止めて良い結果を得られた。見栄えの点でウラに付ける。 ボイスコイルからの進行波が同心円状の分割振動として最初に生じる所は、コーン付け根近くで、1cm位から先は振動が半減される状況と考えられる。 (多少の実験による) ヒレを周囲まで伸ばすと、余計なエリアに、そのヒレによって振動を伝え安くしてしまうせいか、好結果を得にくい傾向にあった。 材料は厚み0.05mm程の普通のマスキングテープで、接着面を残してティッシュペーパーで被い、寸法に切る。品や色により粘着力が異なったので少しでも強いものにした。 そのままコーンに貼って、ようじの先で小まめに押さえて垂直に整える。 ヒレのたるみができてしまうが凸向きに曲がったとき、ヒレが突っ張ってしまうので、多少のたるみは必要と考える。 |

|

|

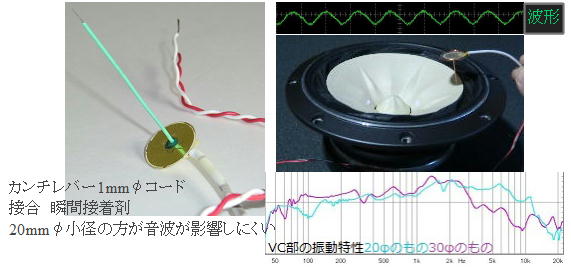

| □(多少の実験) そのアイテムとしては、40年程経過するガラクタ箱に唯一あった圧電カートリッジ(振幅比例型)でいけると思ったのもつかの間、腐食していたせいかカンチレバーが折れてしまった。 圧電スピーカーではと思い、カンチレバーとするコードを付け、オシロスコープのプローブをつないで波形を見る。触れると振動が止まるという状況もあり、とても不正確でもあるが、スピーカーの聴診器という手軽さでピンポイントで節と腹が探れる。 |

|

|

|

||

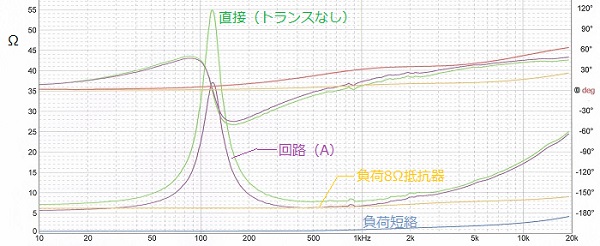

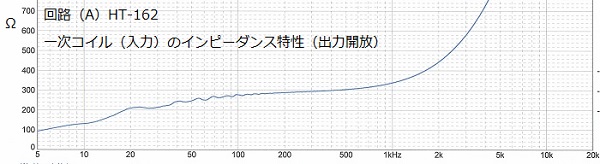

| ■差動接続トランス入力 使用する電源トランスは、やはり以前の回路Gでの二次電圧16V 2A 32VAのものが中音域やボーカルがニュートラルでバランス良く感じられる。 容量が小さい12VA、表(C)のトランスになると、内部抵抗を増すため、通常より低音レベルを上げにくいが、電圧の差は(A)32VAのものより(C)12VAの方が大きいので、その特徴としてメリハリが増したような低音に聞こえる。 60VA のトランス(B)では一層良くなると期待したが、聴感上では力強さはあるもののメリハリあるいは起伏感が乏しくなるのを覚える。 電圧差を見たところ、32VA(A)より60VA(B)の方は差が半減される。 入力電圧に対する規定の負荷出力電圧は100:16のため、(B)のように4Ω負荷の電圧で、すでに入力電圧1Vを超えてしまうと、8Ω以上の変化が減ってしまう。 更に、定格インピーダンス8Ωは中音域(500Hz位)に当たるため、入力電圧1Vを超えた分、中音が出過ぎてしまう。 □W差動接続 中音以上のインピーダンス上昇を問題としないのは、トランスの漏れインダクタンスの影響で都合良く500Hz程度からインピーダンスが上がるためハイ上がりとはならず、むしろハイ下がりとなる。 そのため、回路Gのようにコンデンサーでバイパスするが、コンデンサーのカットオフがかかる付近でインピーダンス特性が乱れるため、思い切って1000μFという大容量にしている。 2.2Ωの抵抗にもしていたが、耐入力はトランス容量より、このバイパス素子で先に制限される。 回路(A)のように余っている一次コイル110Vタップを16Vタップに接続した所、この方が(A-1)のように一次コイルのみで機能するので、16Vタップと110VタップからWで差動出力が得られ内部抵抗が低くでき、ハイ下がりも改善でき良いと考えた。 音はノイズ感が更に減ったように思える。    |

試聴結果としては、低音レベルアップが控えめなものの、ポジティブな駆動力が音を明瞭にしていることが感じられる。 |

|

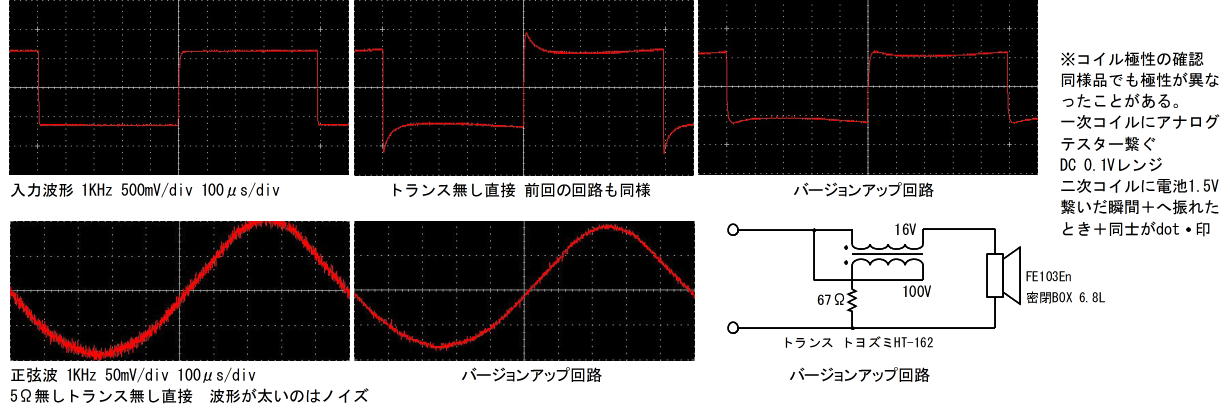

回路(A)のアンプ出力の伝送において方形波を見た所、10KHz 8Ω抵抗負荷では角が丸くなるが、このスピーカー負荷ではトランス手前の波形に近い。このまま1000μFを付けても問題ないが小容量にするとリンキング等が増す。また、二次の16V以上のタップでもオーバーシュートが増す。 |

|

|

|

||

| 廃BOXのリメイクなので合板のカラーは異なる ネットの3角からの直線がBOX角に一致するデザイン |

||

|

□その他、対応設定 入力の最低インピーダンスが8Ωより下がり過ぎると真空管アンプで不安なので、回路Dのように一次コイルに抵抗を入れて調整した。 兄の作ったフォスティクスBC20密閉型90Lと18GV8アンプにHT-203を割り込ませて頂き、一次に100Ω入りに切り替えて試聴したりもしている。最大出力2W程度ですが力強い透過的な音質を感じます。 口径の大きな20cmフルレンジでは音響負荷が大きくなるので、切れの良い駆動力を重視して60VAの方が良いと判断した。 メインシステムはFE208EΣ(密閉38L)で、回路(E)HT-302の16Vタップに一次110Vをつなぐが、出力は30Vタップにして中域の山上りがを抑え、ハイパス4.7μFを付けた。このユニットで小型密閉型という愚かな実験は10年以上続いていて、最近このトランス接続で低音のポテンシャルが惜しみなく出てるようになり、アップグレードされた境地に至っている。まだ調整が必要であり最終的なヒレの形成で完成レベルを目指す所存である。 上へ▲ |

|

|

| 2015/1/21~ Up grade 2016/3/30 FE103En密閉型スピーカーシステム |

||

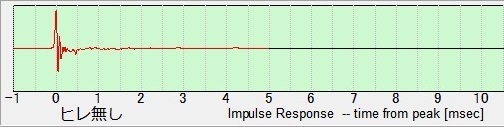

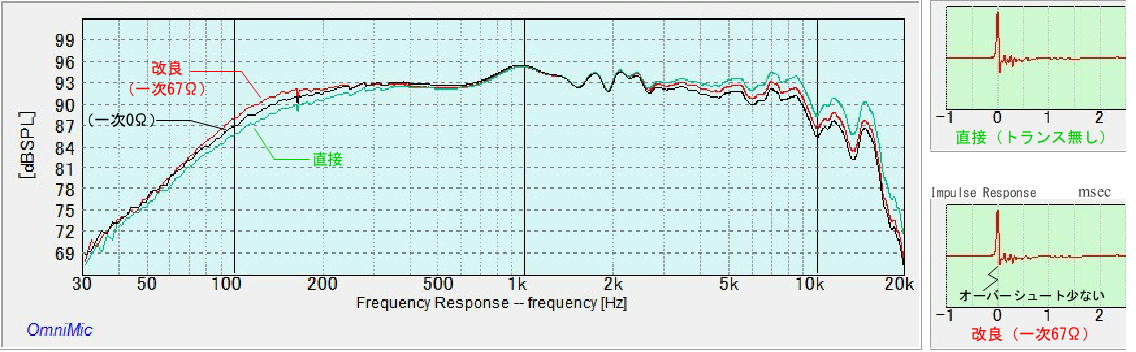

■ ハイクオリティースピーカーシステムを目指す実験において、密閉型フルレンジを対象としたことで、ヒレ形成コーンと差動接続トランスという手段に至りました。 そして、更に完成度を求めようとしたとき、自分の愚かさに直面し、道筋が閉ざされるのが普通ですが、その選択が良かったせいか、もう少し楽しめそうです。 ■改革 差動接続トランスを通すと高域低下のためもありますが、歪み感が減るようにも感じてました。 それより高域低下が欠点と思い、その回避に気をとられ、歪み低減の検証が後回しになっていました。 本当の完成度を高めるには、こちらの方を注視すべき意識改革が必要だったことになります。 前回はバイパスコンデンサーや110V端子も利用して高域の低下を抑えたが、敢えて取りやめました。 ■検証 聴感だけではない検証のやり方として、方形波を入力し、スピーカー端子の波形を見ました。 アンプの定電圧駆動が効いていて、波形に手がかりになりそうな兆候が出ないので、試しに5Ωの抵抗を繋いで見たところオーバーシュートが現れました。 これはボイスコイルのインダクタンスによる起電力(自己誘導)であると考えます。 foのインピーダンスの山は機械運動による逆起電力の現れですが、高音ではボイスコイルの動きを瞬間接着剤で固定しても、インピーダンス上昇も起電力も同様に生じます。 差動接続トランスを通すとオーバーシュートが減り、このような尖塔波形の発生要素が減るせいか正弦波にも反映し、高域低下による歪み感の低減ではないことが分かります。 PC.DSOはアイソレータUSB(owon VDS1022I)にしたので漏電ブレーカーの心配は無くなった。 |

|

|

|

||

|

||

|

||

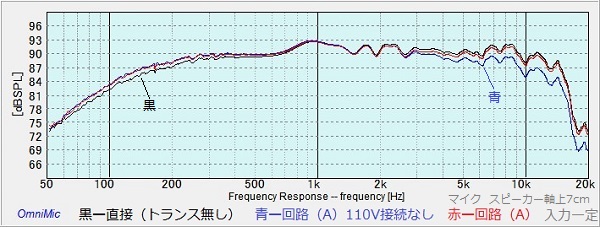

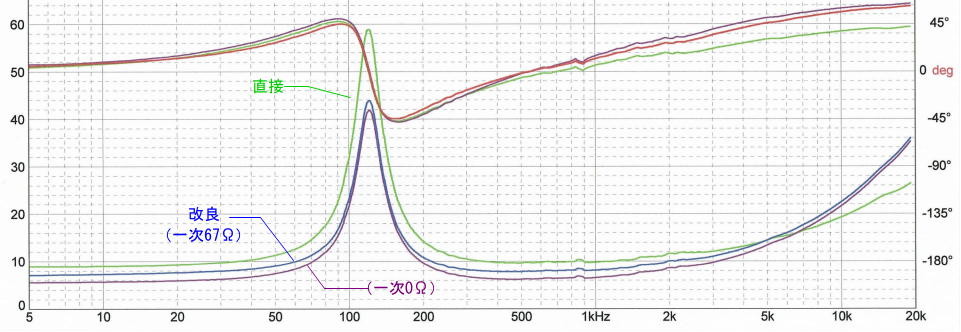

| ■改良 一次コイルに抵抗67Ωを設けただけ、定格インピーダンス8Ωにしたことで低音が増し、バランス的に高域も抵抗0Ωより出る形になります。  1KHzを中心に中域が1.5dB程下がったので、1KHzでレベルをそろえました。 |

||

結果として少しフラットに近づいたと言えます。 本来のグリーンの特性より高域低下となりますが、自分としては歪音過敏症もなくなり明瞭度が増したことで高域の世界観に浸れます。 |

||

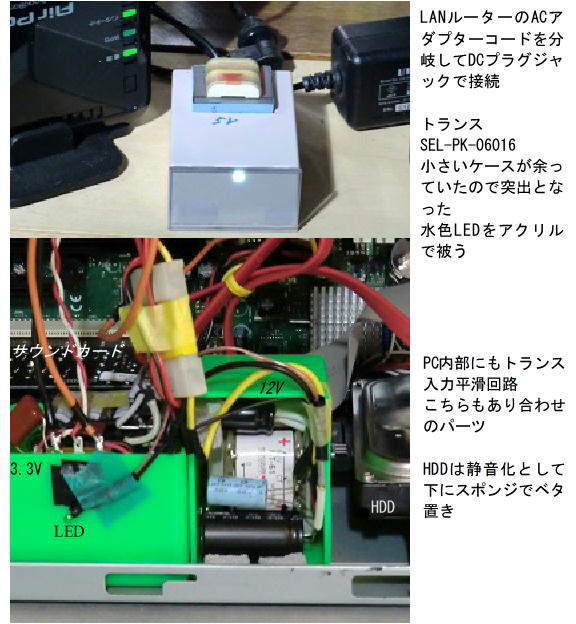

自分のシステム環境において、ハイレゾではないダウンロード音源の中で歪み低減の難易度が高そうな楽曲として、それのクリヤーがほぼ可能である確信を得ました。  KORG-DAC-10のフタの、特殊ネジ回しまで購入して、基板に余計なチョッカイをして再起不能になったので、SE-90PCI の方がストレートで出費も不満も少ない。 PC電源12Vと3.3Vに、前回のトランス入力平滑回路を接続しました。 また、LANルーターのACアダプター5Vにも接続しました。 これはノートPCの無線LANの認識エラーに見舞われることがなくなりました。 トランス入力平滑回路接続後、再ダウンロードファイルの音と、最初のファイルの音を比べると満足度が増します。 上へ▲ |

|

|