| TOP | Caution | Progress |

~ウエーブ振動板による位相反転型キャビネット~

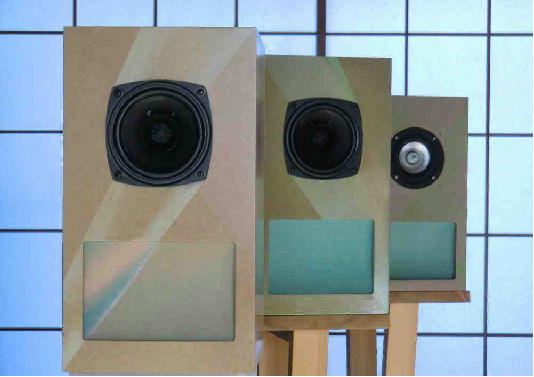

■ 口径5cm スピーカーシステム スキャンスピーク 5F/8422T03 (Stereo 2013年8月号付録品) 2018/9/20

■メカニカルバスレフ

以前に考えた位相反転する連動振動板は、厚み5㎜程の軽量で丈夫な紙張りスチレンボ

ードが最適であった。

しかしバルサ等で補強が必要で、十分な強度と軽量化は難題であった。

その後、進化の方向性もつかめず20年程経過した。

今回のものは、紙一枚の軽さで機能でき、私的にはブレイクスルーということで、ウ

エーブ振動板によって進化を遂げた。

設計としては、なるべく簡単に自然な構造を求めました。

ウエーブの凹凸は、キャビネットの有効容積を減らさないように下の前方を凸にしま

した。

■ ウエーブ振動板

軽量で丈夫な紙として、国内で開発中のセルロースナノファイバー(CNF)に期待

しますが、入手しやすいクラフト紙でも良く、縦300mm位では紙厚0.25mm~0.4mm

が好ましい圏内。(はがき0.2mm)低音の厚み感に相応する面もあるが、0.25mmで

、きめ細い低音再現力を期待します。

紙目方向があるので、水平に持ったとき、たわみが少ない方の向きをウエーブにしま

した。

分割振動は、やはり生じるため、それを緩和するのに、スピーカーのコーンにも採用

しているヒレを4通り付けます。

振動板のウエーブと同じ、小さなウエーブの分割振動になり易いため、紙の横方向は

ランダムにしわをもたらすようなストレスの大きい分割振動は起きにくいと考えられ

、音としての素性は良いと感じる。

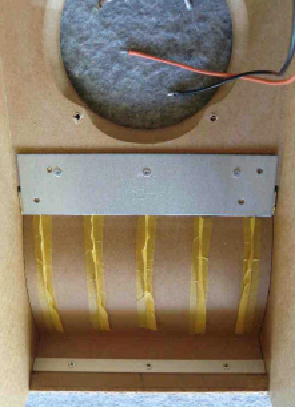

ヒレ:紙テープ 巾12mm 半分立てる部分:ティッシュペーパー

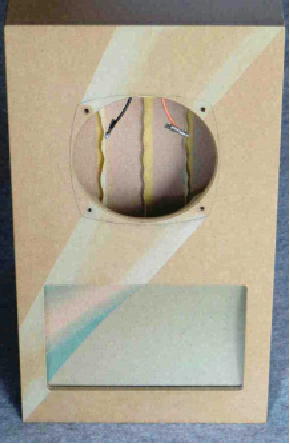

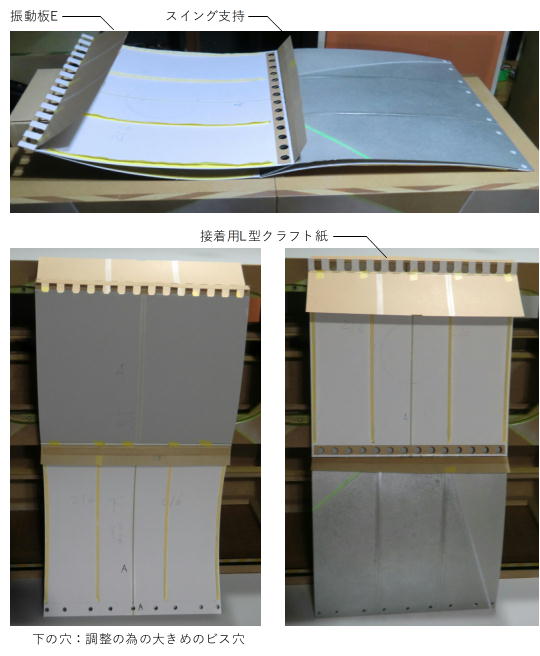

■ ウエーブに設置

平状態の寸法は、設置する間口寸法より、約1.95%贈にして押し込めば自然と円弧

40°位のウエーブに設置できる。

円弧が浅いと、許容振幅を超えやすくなり円弧が逆転してもいけない。

逆に円弧が深いと、スイング支持部での縦振動が、円弧の接線方向に膨らみやすくな

り、分割振動になりやすいと考える。

その他、許容振幅に余裕をもたせるには、スピーカー口径に対し、振動板面積を増す

ことや、スピーカー背後の容積を増す設定となる。

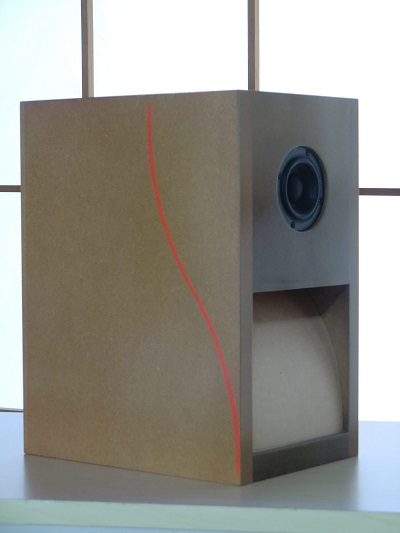

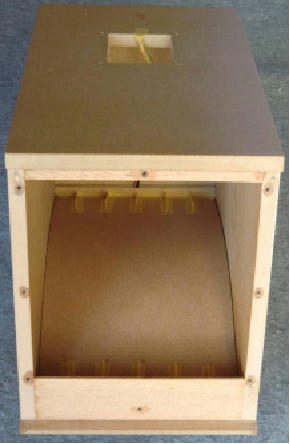

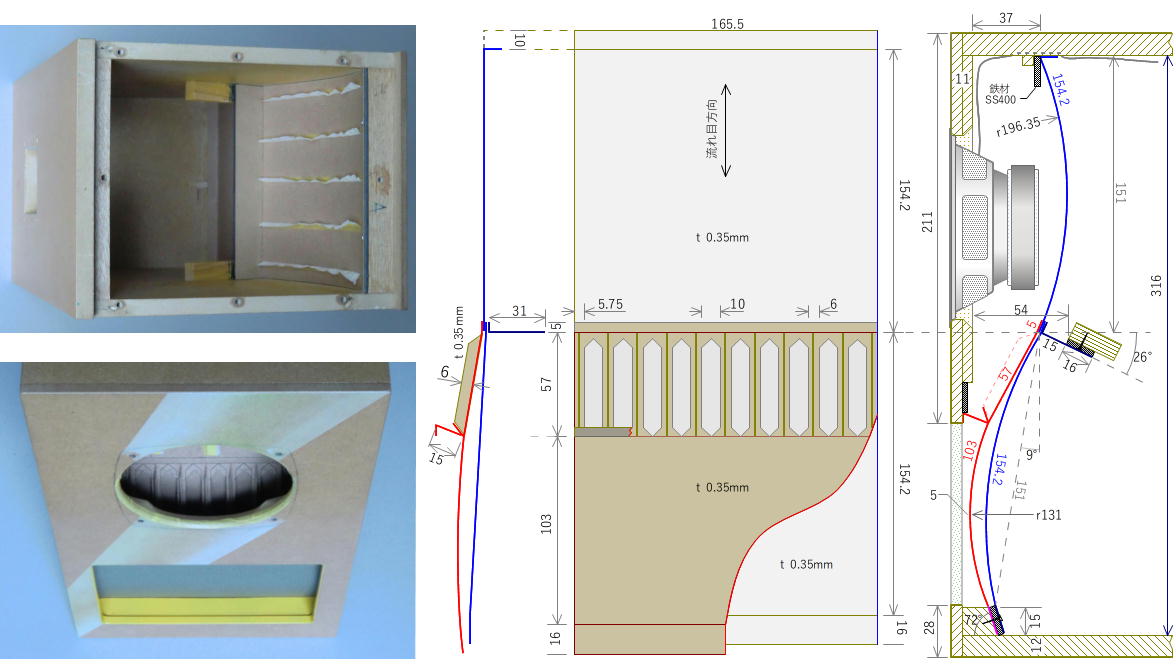

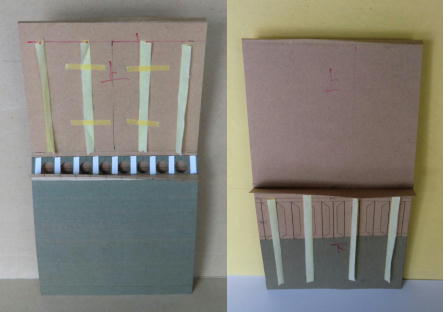

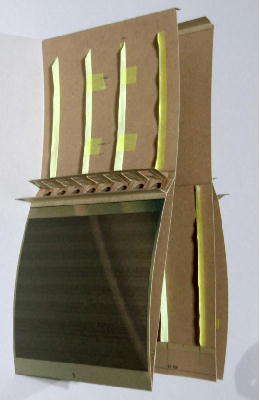

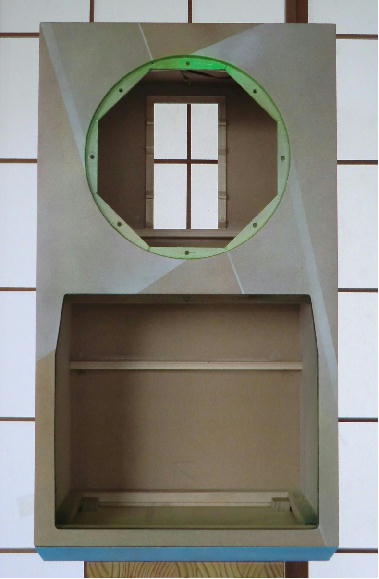

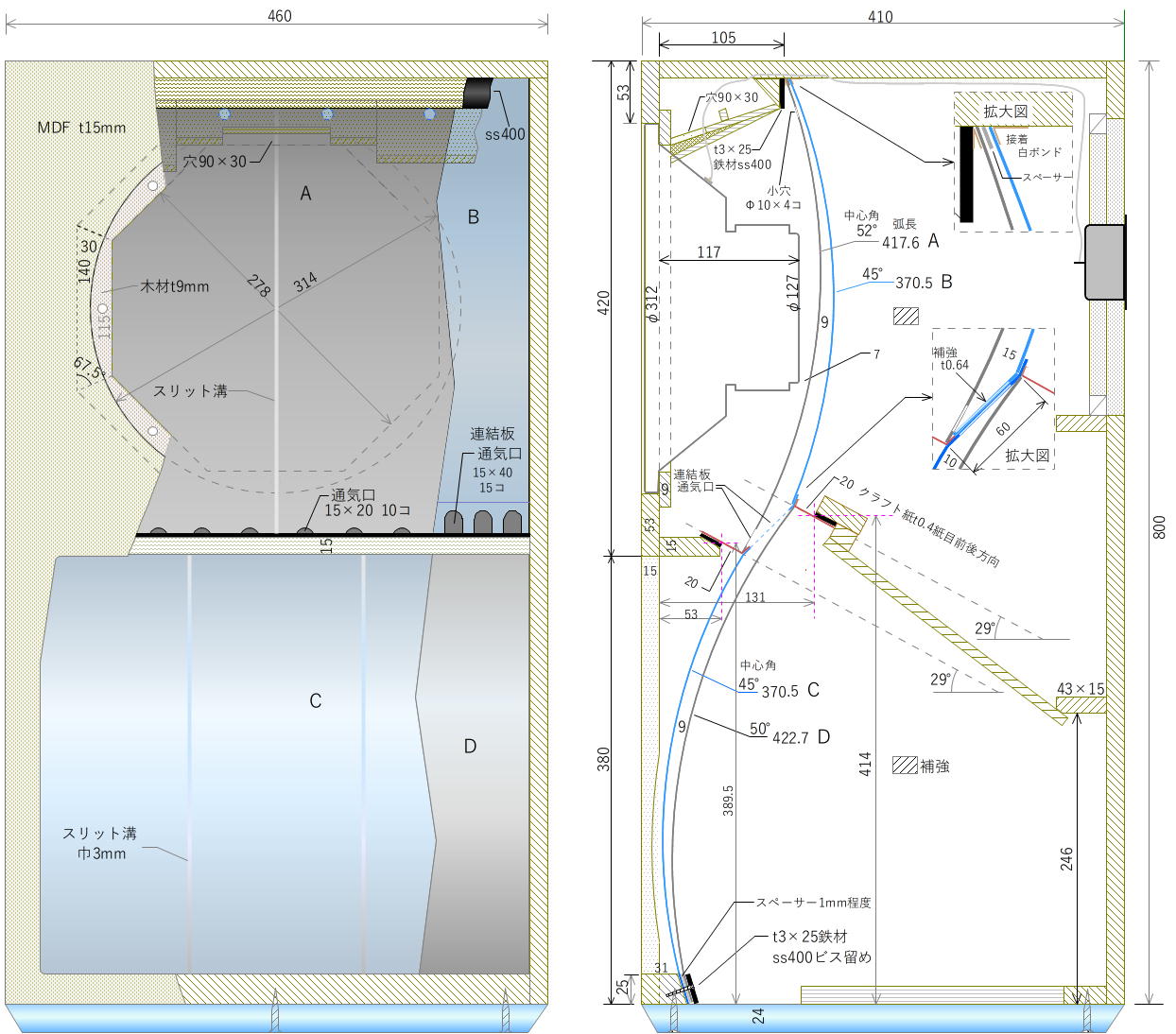

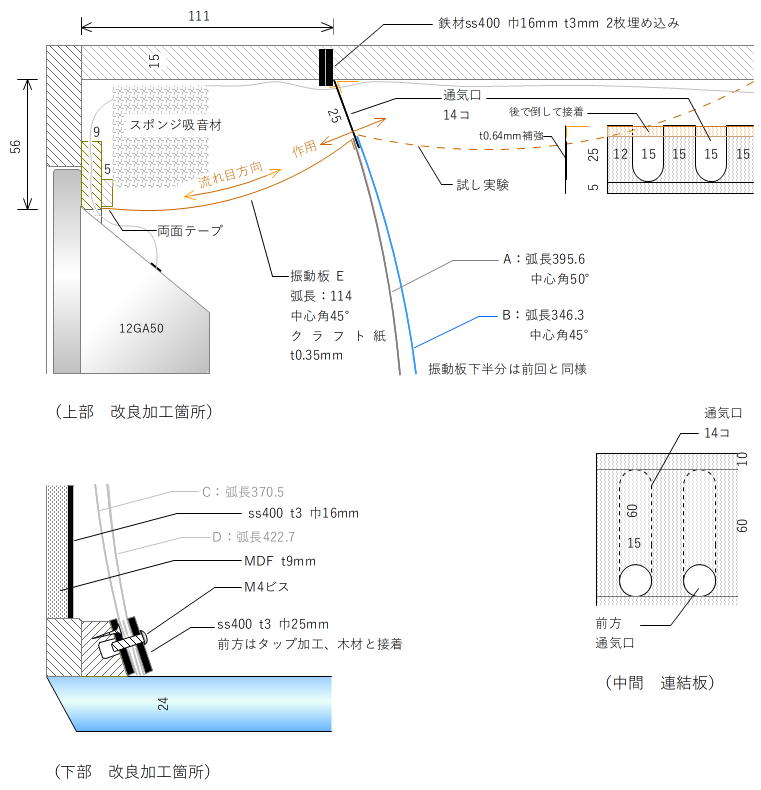

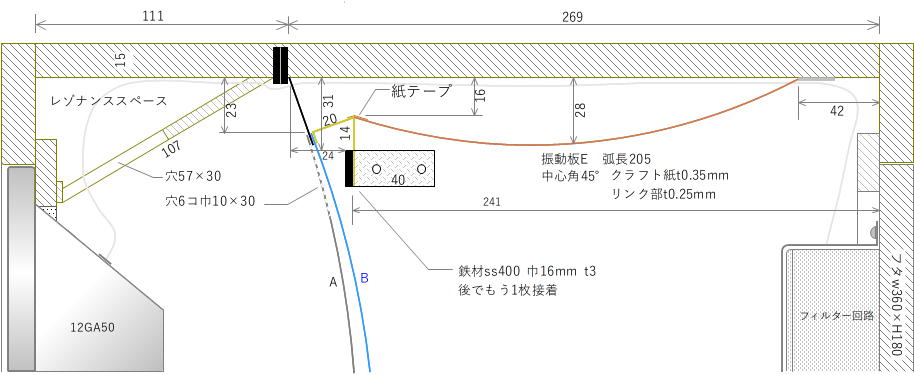

■ キャビネットレイアウト

A4サイズを元に、成り行き的に図のような感じとなったが、特性的および音質的に良

好な圏内と言えます。

上下を分割する仕切り板を入れて、3つのセルa,b,cに区分けしました。

振動板の上下は、同面積なので、それに対する容積を同じにする仕切り板があっても

問題ないと考える。上下調整のため、製作時は未接着とした。

振動板の止め方は両面テープでも良いが、改良などのしやすさを考慮して脱着式とし

た。

サイドとセンター40°部のクリアランスに相当する、厚みの紙を挟む状態で止めた。

サイドで接触する場合は、サンドペーパー♯240を差し込んで緩くなるまでスライドす

れば、およそ0.25mmのクリアランスとなる。

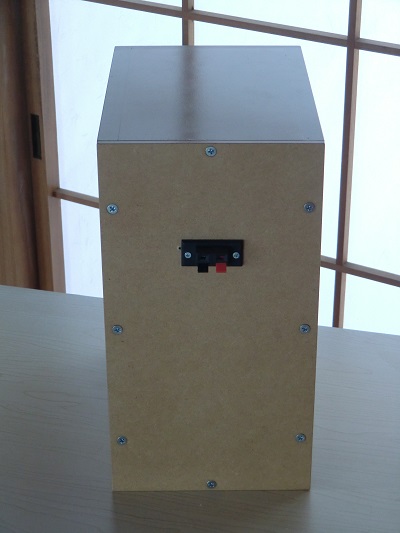

バックパネルはt11mm、脱着時ピッタリ合うように5.5mmを中にハマるように2枚重

ねとした。

ビス留め用のサンは容積を減らさないためと、仕切り板調整などに不都合なため無し

とした。

そこで裂けやすいMDF小口に、ビス留めのために工夫したことは、M4mmビスでやる

ように3.5mmのドリルで深さ30mm以上で穴開けし、M4mmのタップ低速回転でネジ

切り後、低粘度の瞬間接着剤 を2,3滴、浸透させる。中の空気が奥への侵入を邪魔す

ることもあるので、ようじを入れてなじませます。余分に入ると穴の底で固まってし

まうので逆さにして流出させます。

MDFのネジ山が硬化した後、締め付けました。

電動ドライバーではネジ山の耐久力に不安であるが、手回しドライバーで軽く回るの

で素早くできます。

最初にネジ山端をつぶさないように、少し逆回しでカクッと下がるところでねじ込め

ば、5回程の脱着でも締め付けは良好です。

なめた場合は再び中粘度の瞬間接着剤を付けてタップを立てれば復活する。

他の木ネジの所も、位置が決まるように下穴を開け、一旦、木ネジを入れてネジ山を

付けてから瞬間接着剤を付けた。

5cm スピーカーユニット (スキャンスピーク製)5F/8422T03 ONTOMOSHOP

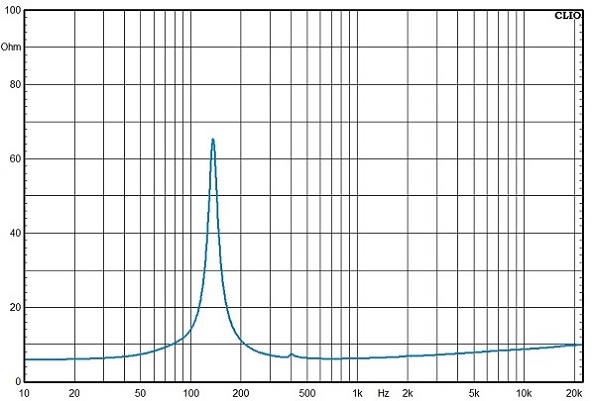

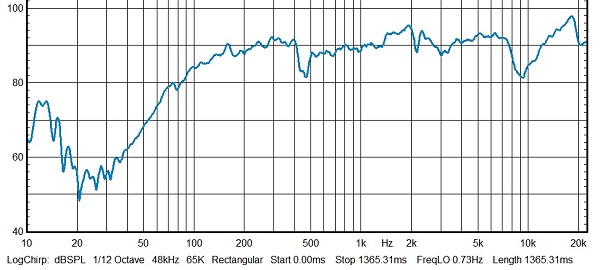

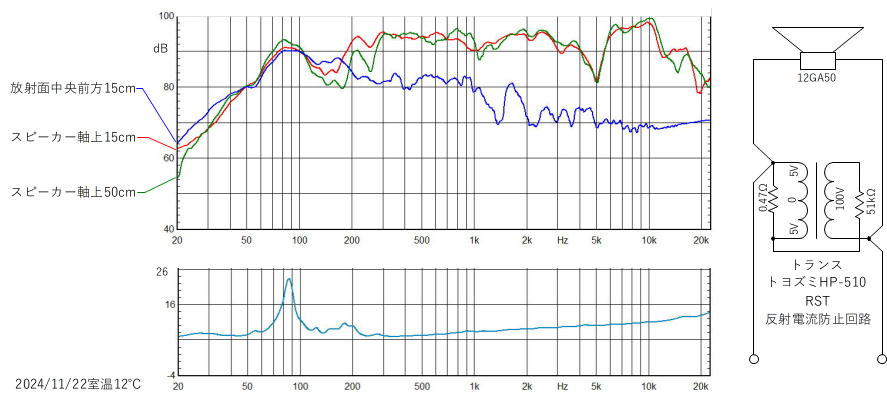

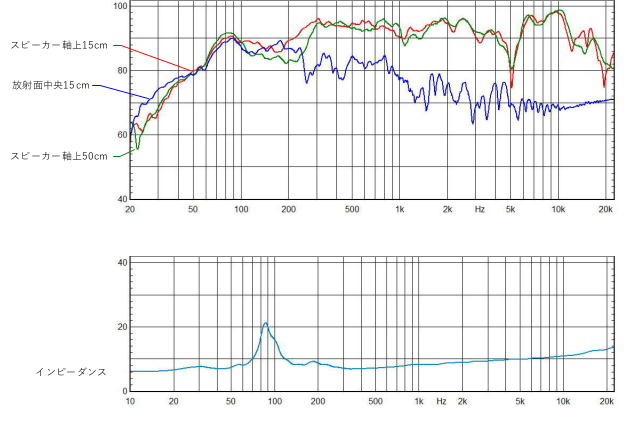

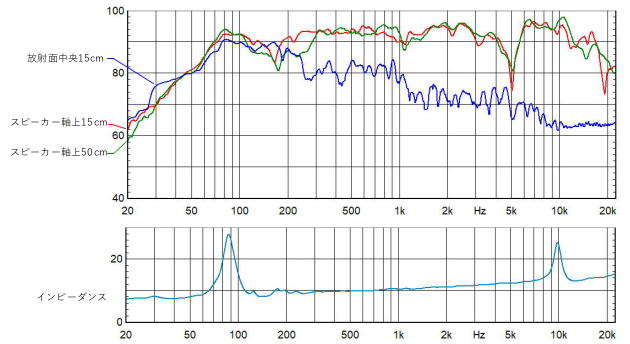

■ 特性

振動板を設置後、たわみの復元力がストレスとなっているので、特性や音質が落ち着

くのに数日要する。

仕切り板を付けることを考えた理由は、スピーカー背後の音圧を直接、下の振動板に

与えなくて済むので反射波の影響を減らせると考えた。

ついでにスイング支持も同様なことで後側とした。

インピーダンス特性の乱れと音質に改善が求められました。

しかし、セルbとセルcが等しいと共鳴気味なカラーが出ているように思えたので、セ

ルcを大きく振り分けたところ、強調気味のトーンが緩和され、音の重心も、それなり

に適度な感じに設定できた。

キャビネットの割に振動板面積が大きいので、通常の密閉型よりローエンドのレベル

は下がるが、振動板から出る音質は解像度の良い広がり感があるので、壁のある低音

として耳につくことはなく、力強い臨場感として効果的に思えます。

仕上げに多少でも吸音材をセットするところですが、その音質への一長一短を超える

ための、消音方法に傾注することもあるため、それに頼ることは差し控えています。

■ 密閉型バスレフ

スピーカー背後の音響出力の一部を前方へ、反転して出すということではバスレフ型

と言っても良いと考える。

通常のバスレフ型のインピーダンス特性は2つの山ができ、その間の谷の所が反共振周

波数(バスレフとしての共振周波数)となる。

ウエーブバスレフでは、センター可動部とサイドのクリアランスを最小に抑えてあ

ることと、ウエーブ振動板の軽さによって、インピーダンス特性は密閉型と同じ。1つ

の山の所が低音共振周波数となる。

メカニカルバスレフ原型では、振動板の軽量化に限界があったので、2つの山ができて

しまい、通常のバスレフの共振周波数の設定でないことの説明はしずらかった。

密閉型バスレフというのは、動作的には密閉型で、音の輻射方法ではバスレフ型とい

うことにさせて頂きます。

スピーカー軸上20cm

ンクのスプレー。 2018/9/20

■upgrade2019/5/25 吸音用湾曲振動板

小型のため簡単にできる形態で実験しまた。

湾曲振動板をスイング支持するスライド動作によって縦波変換するので、右図の赤色に示すような仕様でも可能と考える。

ただし上下固定支持のウエーブ状より、湾曲維持ができにくく、振動板自重による垂れ変形も長期的に増すと考えられる。

湾曲維持は柔らかいスポンジ片で補助するとともに、自重がかかる下部を固定支持とした。

製作は、紙目方向を縦向きにカットして、スイング支持と貼り付け部になる部分を折り曲げる。

分割振動損失ヒレは、紙テープ幅12mmの半分をヒレとして3通り貼り付けた。

上下の取り付け位置を定めるラインと円弧の高さhの印を引いて、サイドに隙間相当の厚みの紙(ジグ)を紙テープで止めてから、上下を5mm幅の両面テープで貼り付けた。

曲げ位置を正確にできなかったためか、湾曲が平ら気味になったので、隙間に紙を刺して何とか引っ張り出したので湾曲は35°~45°と大雑把になってしまった。

また貼り付け時、平行がズレたまま付いてしまい、ネジレも生じたがシワにならなかったのでセーフとした。

吸音材をセッティングする浪費より多少かかるが、取り付けジグの工夫などによって良好なセッテッティングは可能である。

湾曲の復元力が無くなって安定するには数週間要すると思われるが、当日の音質は、FE103Enシステムでの効果と共通のスッキリ感のあるナチュラルトーンが好ましく思える。

湾曲振動板:クラフト紙t0.18mm

カット寸法:下161×129 上156×129

計測マイク位置:スピーカー軸上3cm 橙、青 赤、緑:マイクをそのままwave振動板軸上まで下げる。

橙:吸音用湾曲振動板あり 赤:吸音用湾曲振動板あり

400Hz, 1.5kHz, 2kHzがセーブされていると見る。

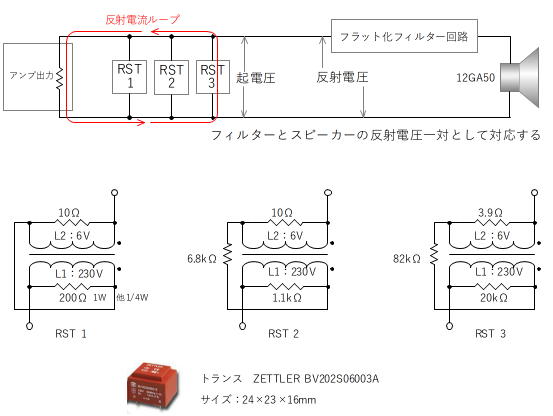

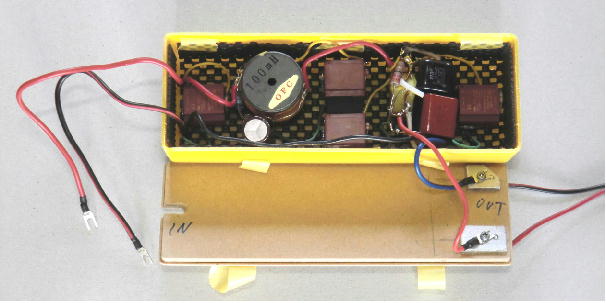

□作動接続トランスの有無による変化

FE103Enシステムのトランスを流用しますが、LCRのフィルター回路はFE103Enシステム固有の設定なので、ワニ口クリップコードでバイパスしました。

R1を9Ωにすると、入力の定格インピーダンスが約5.5Ωとなるが150Hz付近はそのままで全体が2dB程アップされます。

計測マイクをスピーカーに近接することにより、キャビネット前面の大きさや形状に起因する反射および部屋の反射が影響しにくいので、見たい変化が見やすいと言える。

しかし、150~400Hz当たりは過剰に表示されるがマイクを30cmまで下げれば、低音の広がりが安定するせいか程良くなっている。 2019/5/25

ウエーブ振動板 version up クロワッサンターン 10cm Wコーンフルレンジ 2021/2/10

ウエーブ振動板の受動面と放射面とする境の、スイング支持の所で折り返してコンパクト化。

このような事をするメリットは、受動面をキャビネット上部から下部まで長くでき、面積比は3:1位が良好で、放射面の駆動力を高められる。

スピーカー背後に近づけて受動面を設定でき、振動の同時性に有利となり、放射面が受動面に囲まれることで、その後方での反射音に対するバリアとなることを期待する。

前回は定在波など強調音の対策として、仕切り板で音質調整の必要があったが、結果的に調整の浪費も含めて無用となり、シンプル化となった。

もちろん最終的に吸音材が有効となるが、それは最適化の限界に至る諦めの様にも思える。

受動面の上接合部は、振動が、僅かな紙断面に集中し、放射面の方へ縦波変換して伝える起点であるため、振動がキャビネットの方へ逃げないように、丈夫な鉄材に接合する。

自分の印象としてドラマ教場の、風間公親だ!ストンストンと退校届をそろえながら教卓に打ち響く音が縦波のエネルギーと言える。

振動板:クラフト紙t0.35mm 縦目 受動面:297×165.5 放射面:103+20+貼りしろ×165.5

ラインは塗料を布でサーと塗って振動板はプリンター。(仮のデザインということで)

スピーカー穴は小さめの100mmとし、サンドペーパーの面取りで広げ、そこに細くした紙テープをパッキンとして張った。

底フタは前回の要項でM4ビス留め。

前方のヒレは上下端で接触するので短くしてある。上下端部のヒレは重要なため裏で付け足した。

凸側アールのヒレは、紙テープに2cmおき位に切り込みを入れ、向かい合わせに切り込みをずらして、立て合わせて形成した。

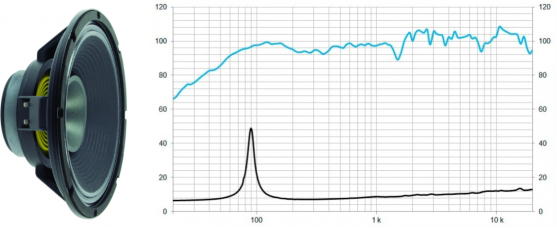

■スピーカーユニット ヒレ形成 ユニット口径10cm ダブルコーンフルレンジ 品番:VISATON-FR-10(8Ω)(コイズミ無線)

リーズナブルなユニットを検討した結果、foも90Hzと低く5kHz位まで穏やかな特性なことと、ダブルコーンの広がり感のある高音に期待する。

それは、分割振動対策としてのヒレを形成することと反射電流防止回路により、高次元の高音再生を目論む。

コーン付け根から12の放射状ヒレと周端にリングヒレ センターキャップとサブコーンにも形成することで、インパルス再生波形の振動減衰が早い。

FR-10コーン直径74mmのリングヒレ、テーパー60°の設定 材質:掃除機紙パック

右写真のように、定規に2mm幅で両面テープを250mm位張った状態で、ヒレRを無理に真っ直ぐに張り、一旦、折り返したまま剥いで、折り目をコーン周端に合わせてヨウジなどで押さえながら張る。その際、張り面が多少しわになるが概ね良好に出来た。サブコーンとセンターキャップのヒレは軽く黒着色したティッシュペーパーで試したが、紙パックの白い内紙も良く、伸びる不織布の場合は不向きと思われる。

青:スピーカー軸上5cm 黄:放射面前方5cm 赤:スピーカー軸上30cm

実験過程で紙厚0.25mmも試したが

受動面と放射面は最終的に同じ0.35mmが良好となった。

放射面前方の100Hz~400Hzは、通常のバスレフ式のダクトやドロンコーンの前方特性より安定と思われる。

スピーカー軸上30cm(赤)の特性が低域で暴れるのは、部屋とキャビネット面の反射の影響もある。

800Hz位から高音に向かって、青の特性パターンに概ね沿っていることから放射振動板とスピーカーの位相差による干渉が少ないと考えられ、振動板の縦波伝播の速さのおかげとも思える。

バスレフとしての低音増強としては少ないと言えるが、むしろスピーカー口径を増すことの音源の拡大より違和感がなく、フルレンジスピーカーとしてのストレートな一体感があり、音の形と言える様な物が再現されやすい立体派(キュビスム)再生の方向性が見える。

高音質を繕うため、鋭い角のある音を嫌い、角を削がれた曲線しか表現できないオーディオの傾向も感じるが、直線や角を正確にブレなく表現できなくては、立体が抽象的となる。

反射電流防止回路は、ハイエンドの鋭い角のズレを減少させるため、高次波が生じにくく、ダブルコーンであっても一層、音の形状の様なものが際立つ明瞭感が得られる。2021/2/10

ウエーブを折り返したクロワッサンターンでは、受動面を広くでき放射面を囲む二重構造で、今までにない音質水準アップを

感じたが、一部の改善策として、下がり止めのスポンジゴムと若干の高域の刺激音の撲滅のため、ヒレの追加を要した。

要因として、折り返し部で上下振動に伴う応力が反り振動を生じさせ、分割振動を誘発することも考えられる。

それと放射面凸側のヒレの形成にも難がある。

■アップグレード

元のウエーブ振動板は、動作バランスや形状保持性が良いので大型化にも対応しやすい。

そこで、ウエーブスタイルを諦めず再考した結果、そのまま全体を受動面とし、中間から湾曲の放射面を分岐する。

放射面を囲う二重構造を継続でき、スピーカーに対しても受動面を近接でき、位相反転のタイムラグも抑えやすいレイアウトに至った。

分岐した所から動作確保のための通気領域を設定した。

初実験では、ヒレなしで試したが、放射面と受動面が近接することによる空気抵抗が程よいダンピング効果になっているようで、低音純度が増し高音まで良好な印象を得た。

前回のBOX仕様を変更した。 厚み0.33mm表記の未晒クラフト紙より丈夫に感じた日本製の厚み約0.35mm古紙入り(実寸0.4mm)を使用した。

スイング支持部はt0.25mm流れ目は短辺方向。

MDFにクリア塗装する前に、微かに白みが付く様に、シンナーに白系塗料5%

程溶かして塗っておくと飴色にならず、素材色のソフト感が再現可能となる。

初実験では、マグネットの大きいユニットによる相性も見るため、受動面を

後方寄りとしたが、放射面を増し気味が良さそうに判断できる。

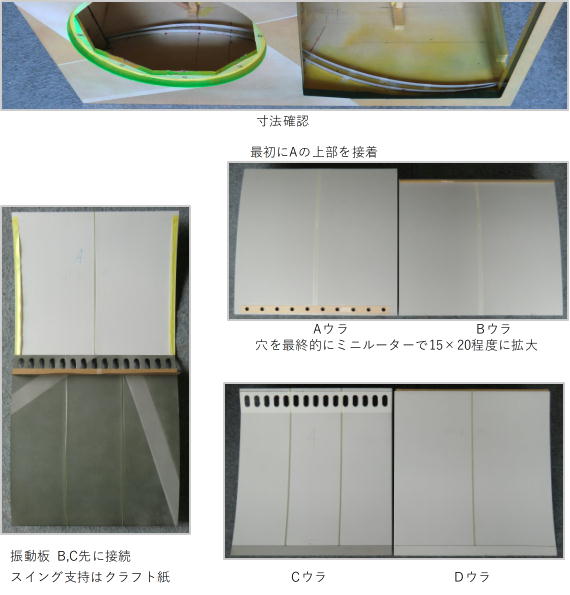

切り抜く前に補強のリブを白ボンドで接着した。

放射面はスプレー缶などに巻き付けるようにしてアールを付ければ、ウエーブの方は、BOXに押し込んだとき、ほぼ上下均等に湾曲する。

キャビネットへ接着する前に紙テープで仮止めして、サイドの間隙相当の紙も止めてねじれストレスなど収まりを確認する。

所定の位置のまま上から接着する。

張りしろの折り曲げた角に接着剤を付けることで結合力を得られる。

放射面は前から5mm程、左右均等に空くように下部の接着時に調整を要するので小片の両面テープで付けるのが無難となる。

次に付ける平鉄材には、しっかり貼り付けてビス留めもする。

サイドの間隙を0.25mm近くでないとサンドペーパー研磨労力を増すが、サンドペーパー裏にロウを塗れば労力軽減となる。

#240のペーパー5cm角1枚で完了できる。

振動板ユニット

■スピーカーシステム特性(ユニットFR-10)

赤:スピーカー軸上5cm 緑:放射面前方5cm 青:スピーカー軸上30cm

赤緑の入力は同レベル

特性では、左上のインピーダンス特性の様に段つきが生じたが、二重の間の空気出入の勢いの影響と見られる。前作の方は通気孔が小さく、穴開けポンチ12φ×7コ横1列で、程よい通気抵抗であったせいか問題なかった。

または、二重の間が狭すぎた可能性もある。

(10/2追記:放射面のスイング支持の接着面を下に折って付けるべきところ、開口から見えてしまうので、上に折って補強リブに掛けたことで通気に影響したと考えられる。)

それでも、音質では通気孔が広い方が抜けの良さがある。

ポールモーリアサウンドの情景の素晴らしさがパワーアップされている様に感じる。

エレメントはエアフィルターのろ過紙、または構成要素などのように、ウエーブ振動板の要素は、振動を受ける湾曲面の固定端から湾曲線方向に、糸電話の線と同じように伝播速度の速い縦波となり、放射面の反転する湾曲で生じる応力振動が、タイムラグが影響しない程の同時性位相反転となる。

ところが、クロワッサンターンの時点で、要素を突き詰めた考えが足りなかった為、ウエーブフォークの効果に余地が残されていることになりアップグレードの必要に至った。

図2

前回のウエーブフォークBOXを改造。

スピーカー位置、開口部、分岐する放射面のスイング支持部を変更。

前回までは、受動面:放射面は3:1程に放射面を小さくすることで最低共振周波数を下げられ、クロワッサンターンより良好な低音が求められた。

ところが図1の三日月の変化のように、ほぼ1:1でも単独的作動することが考えられ、簡単に厚紙で形成して手動変化を見た。

スピーカー背後の音圧による正負の圧力変化が、矢印で示すように通気口から入ると、負の時、三日月は縮まるが放射面は左方向に膨らむ。

一方、正の時は膨らむが、放射面は引っ込む動作となる。

それが位相反転のアシストになるかを、放射面を可能な限り大きくしてみる実験価値があると思われた。

図2のように、構造的に分岐角度が増してしまうが、特に問題なく低音パフォーマンス向上となった。

クロワッサンターンでは逆向きのため、ネガテブ要素として抱えていたことが、イマイチ感の根源であったと言える。

紙厚は、前回同様0,35mmで、通気口は穴開けポンチ12φおよび専用マットによって8コ打ち抜いた。

白い部分9つのように厚紙t0.6mmを白ボンド接着で補強した。

振動板同士およびスイング支持の接着前に、予め曲げ角度を図面に沿うように、くっきり折り曲げて、放射面もアール状にしておくことで設定位置に支持され易い。

BOXに間隙分の紙を当てて、振動板が設定位置に無理なく入るように修正研磨し、紙テープなどで仮止めして見ることが無難となる。

2重の間は、狭くして通気量を小さくすれば、空気運動の慣性が減り、反応するタイムラグに良いと考えたのでヒレは省いたが、近接することによる空気粘性抵抗が増すことでの制振性に期待する。

スピーカー後ろのヒレを大きくしすぎたので、触れる箇所をテープ止めして他はヒレとしての少しの効力のため少し浮かせてある。

ヒレは自由端振動として振幅が増すことを利用して損失を求めてるが、振動半径をある程度小さくすることで、空気スピン運動として消化、消音を求めるが、何かに触れると接触音が出やすい。

スピーカー取り付け前に、放射面を指で軽く叩くと軽度な触れでも、雑音成分が確認できる。

下図インピーダンス特性は、低温注意報過で室温6°のため、常温時よりスピーカーの動きが固く最低共振周波数が高まり、低音が出にくいが、放射面拡大前の仕様に対し、三日月のアクチュエーター効果が、最低共振周波数の高まりを抑えられ、放射面の駆動力アップが得られたと言える。

図1 三日月形の変化

振動板エレメント テープで接触防止 試し印刷の用紙も使用した。

前のユニット穴を埋めて、上へ移動したので大改造ではあったが、大きな画像にしないことによって、さりげなく元通りの仕上げレベルに見える。

音に関しては、低音レベルが増したにも関わらずタイムラグ成分がないストレートな再生で、仮面ライダーカブトの曲で、高速のビジョンついてこれるかなと歌っているが、このスピーカーシステムの音はついていけていると感じる。

仮面ライダーカブト オープニング・テーマ NEXT LEVEL/YU-KI(TRF)

仮面ライダーカブト オープニング・テーマ NEXT LEVEL/YU-KI(TRF)2022/2/11

■upgrade 2022/6/7

前回の周波数特性で90Hz以下のカーブがスムーズでなく凹みがあることから、改善の要ありと判断する。

分岐部の通気抵抗が関わると考えたが、通気口を少し狭めても変化が見られないので、三日月の二重となる間隔にアプローチしたことで改善できた。

前回の間隔は上部で9mm位のはずが、支持材の張りしろを小さめにしたことを忘れて、前方へ引っ張って付けたため、実際には10mm強となっていた。

狭めることで、向かい合う面の気流速度(慣性)を高めた方が良いと考え調整した結果、7mm位で大分ローエンドに膨らみが出た。

振動板エレメント更新ついでに、前回より放射面を少し広くして上受動面と1:1にしたが450Hz当たりの落ち込みが増した。

また、受動面をスピーカーに近づけ過ぎても同様なことと500Hzではピークも目立つようになる。

そのため、ユニット上スペースのレゾナンス(共振成分)コントロールを追加し、通気口の調整でなんとか深いディップ及びピークを回避できた。

また、上部コーナーに音が回り道しなくなった分、中音域がスッキリしたことと、ローエンド60Hz当たりにも少し膨らみが得られた。

その他の改良として、後方のスイング支持を前方にし、車の前方から見たダブルウイッシュボーンサスペンションのアッパーアームとロアアームのようなレイアウトによって、動作のスムーズ化を図った。

また、支持部が前方1カ所にまとめた構成の方が、取り付け位置や角度などの誤差低減と考える。

上支持の通気口は、切り落とさずに真ん中で切って裏へ折り返し接着し、強度アップとした。

下支持も補強によって、外部との圧力差による平面の変形振動を抑えることで特性の山谷低減が見られた。

折り箇所は一旦180°曲げて柔らかくするのでスイング角度変化が集中するが、紙繊維疲労の進行は見られず、最低共振周波数のそれらしい変化も無く問題なしと言える。

もう一つ、初期仕様での仕切り板が改めて必需であることに至った。

上下位置調整は、それを付ける前のインピーダンス特性の共振周波数(130Hz位)が高まらない位置で決定した。

前回特性に比べ、400Hz当たりの落ち込みはともかく、そのインピーダンスの乱れは減らせた。

また、軸上30cmのローエンドが良くなったが、これはBOX上下方向の音圧反射を仕切り板で遮断したことにある。

ウエーブ振動板の上下は、スピーカーの振動方向と同じ同位相でありたいが、BOX上下方向に音圧反射が生じると、上下で位相が異なることになり、ウエーブ振動板の上下同相性を乱す負荷が生じ、前回は放射効率の低下となっていたと言える。

表面を細棒などで擦ったときの高い響きが減少する。

A4長さにジョイント(J)延長したが、白ボンドは付けすぎると水分で変形しやすい。

その上棒5×3を太くすると通気に影響しやすいため両面テープ巾5mmとした。

赤:スピーカー軸上5cm 青:放射面前方5cm

緑:スピーカー軸上30cm 赤青の入力は同レベル

通常の密閉型にない60Hz辺の峰は三日月型の要素による振動し易さの現れ。

前回の室温6°であればもっと下がる。

それは、本発明によるfo共振峰を下げて電流アップを図る差動接続トランスの有用性を自ら低くすることになったが、大分低音量アップも図られ、シンプル化で進化と言う達成感もある。

プリンターが古いため縞模様になったが都合良くアールになって出てくる。

4通りのヒレは紙テープにティッシュペーパーを貼り、不要な響きを抑えるに十分。

2022/6/7

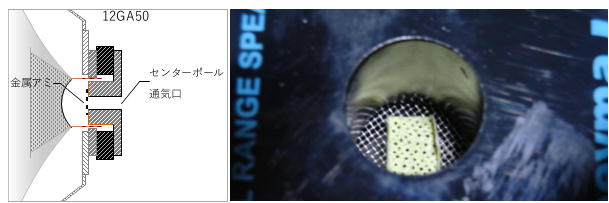

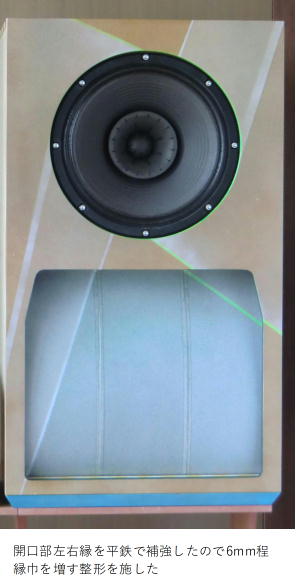

口径30cm Wコーンフルレンジ スピーカーシステム ユニット beyma 12GA50 2022/8/21 update12/17

またオーソドックスなダブルコーンフルレンジを選択したが、その12GA50も、foは口径10cmのFR-10と同じ90Hzではあるが、大口径による低音再現力、高能率な音量にはゆとりがある。

その反面、中高域のクオリティーは、それなりの域を超えることは、容易でないはずであるが、例によってコーンにヒレ形成を施すことと、反射電流防止回路によって、歪みストレスを感じないハイクオリティーが確実的となった。

低音では、このユニットの特徴が生かされ、ハイスピードな高解像度再現力もあるが、ウエーブエレメントの三日月要素は、ローエンドにも音場再現感度の良いポテンシャルが明確となった。

情勢のためか価格アップもあるが、コストパーフォマンスは良く

アルミボイスコイル、ショーティングキャップなど低歪み設計。

ボトムパネル30°カット ウルトラマリンブルー

振動板エレメント t0.64mmグレー/白

本体に振動板を接着する前に、仮止めして確認するが、寸法誤差で、前方との間隔が10mm増し(中心角50°越え)となったりしたときは、音質が耳に馴染む域から少し強調感に傾くことになるので、スピーカー取り付け面からの140mmと、下の重なる12mmの間隔の方を優先し、上下端部を少しカットすることになった。

分岐部下の間隔20mmは、そこまで狭めたことによって期待以上のローエンドの伸びが確保でき、更に5mm狭めても良好と言える。

手加減はするが、ガバッと押しても変形や損傷経験はなかったが、振動板が大きいことと、今季の高多湿のため、下部接合部から立て状に15cm、2mm位の凹みが生じた。

音質的支障は感じないが、少し気分も凹んだので、下部接合を剥がして裏から押し戻したが完治は難しい。

とりあえず、紙の膨張に対する固定面の間に緩衝間隔が必要と考え、紙2mm厚分のスペーサーを入れた。

これは振動板と同じ縦目方向にする必要があり、横目方向は膨張が小さいため、ストレス緩和になりにくい。

膨張しても前方に膨らむ場合は、アール面に局所的変形にならず、目立たないまま乾燥期で元に戻る。

前方に膨らませる確率において、前方の25mmの横目木部も殆ど多湿で膨張しないため接着せず、平鉄側はしっかり接着して木ねじで締め付けた。

接着しない側が膨張し易くなり、前方にスムーズな膨らみにとどめられる。

結果は、振動板を作り直して見ないと、なんとも言えない所であるが、それには更に改良点を洗い出しておいて、改善の効率化に繋げたい。

振動板の通気穴は、ボール盤に固定したMDF板に木工用15mmドリルで

1回穴開けし、次は回転せずに押し抜いて、直線部はカッターナイフ。

間の立て18カ所は0.64mmを白ボンドで付け足して補強。

BOX後方の穴は、振動板セッティング作業に必要で、ターミナルやフィルター回路のパネルが付く。

スピーカー取り付けには、埋め込みのティーナットをシャコ万力で押し込んだ。

補強や桟などは、MDFよりたわみにくい木材を使用。

振動板の多湿膨張による変形対策

図左は、接着面側が膨張できないため、周りの膨張に押されて

局所的に縮まされる凹みになり、乾燥しても縮む一方なので戻らない。

図右は、膨張し易い紙目方向のスペーサーを介した接着によって、凹まないスムーズな膨張となり易い。

スペーサーは水で濡らしてみると、紙目方向によって膨張に大差がある。

センターキャップ付け根に近い所に、分割変形領域があるので、

余分な範囲にヒレを付けて重くなるなどの、マイナス要因を避ける。

ある程度、ヒレの振動半径を小さくした自由端振動が、音波にならない渦として、コーンのストレス振動の発散消耗を求める。

小さいヒレが分割振動しても、空気振動±0の要素は大きい。

サブコーンは、自由端振動の半径が大きく弊害が大きい。

円周方向では波打ち変形で±0の要素はあるが、高調波化してノイズ波になり得る。

周端と縁のかどに15mm巾黒紙テープを分割して形成した。

ベトつき防止のティッシュペーパーも黒着色した。

メインコーンにはエッジ領域手前に、リング状に付けるが、とりあえず簡単に紙テープ2つ折りで強引に付けたが、かえって綺麗に形成できる材料より、インパルス再生波形の減衰が速いということもある。

下写真の左寄り1作目の方は、分岐部下の間隔15mm。80Hzの峰が多少低く広がり、35Hz付近が膨らむ傾向。

振動板厚0.8mmでも実験したところ、インピーダンスの200Hz当たりの細かい乱れの改善もなく、音は引っ込み気味となるため、t0.64mmは強度不足でもないと判断する。

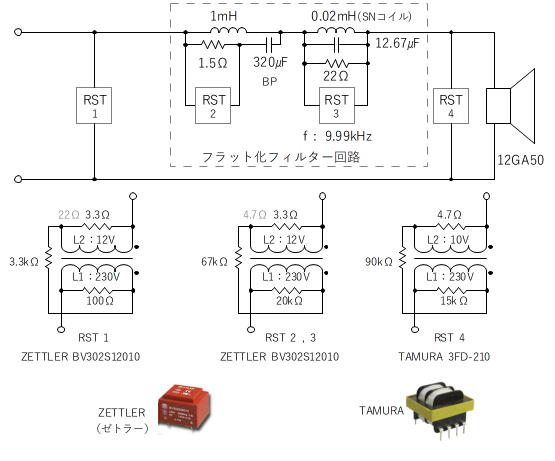

8kHzに達する所にピークが生じていて、耳障りな程ではないが、LC共振回路の、L値を小さくして、ピンポイントで抑えるように設定した。

2ペアとも開口部拡大、スピーカー位置変更などの改造経過を経ているが

直し技術向上も養われる。

低音については、レコードの時代の昔、ボブジェームズ.ワンのノーチラスを、一つ先輩のhさん宅で聞いたときの印象を、未だに超え得ない面もあるが、最近出たアルバムの低音表現力は新鮮な広がりで、強力なハイスピード再生と言える。

伊藤 由奈のReason Whyでの語尾トーンが上がるのが印象的で、好んで何回か聞いているうちに、共振の成長のように思えてきたので、口径10cmのFR-10システムの方では、そのような印象はなく、良好に再生された。

大口径フルレンジとしては、想定以上の高音再現力に達していたが、以前から気になる事柄を思い出した。

ユニット通気口にある金属アミに、ようじ棒などを落下するとキン~と響くので、ボイスコイル、センターキャップなどに囲まれた空洞の音声周波数が、アミの共振周波数に一致する時間と共に、空洞共振の成長を増すようなことも考えられる。

結果として、違う歌い方のような感じはなくなり、晴れやかに懸念の的中となった。

ブラック表面に瞬間接着剤の揮発白化が及んだ。

アミへ粘着しやすいように、念のため瞬間接着剤をコーティングして、アミの交差する接触ビリツキの払拭も期待したが、浸透性によってボイスコイルにまで流れて固着の恐れを感じ即刻、仰向けにしたが、表面張力のせいか網目に膜が張り、硬化しないうちにようじで突っついたりして、焦りとリスクを伴う作業となった。

主要なアップグレードは、ウエーブ振動板のW化となった。

前回は、ウエーブ振動板の下半分をW化し、その間隙は三日月型による特有な動作を求めた。

では、上もと考えるのは当然であったが、必然性が確定に及ぶ決めては、三日月型の特有な動作の上に更に、もう一つの有用な作用の関わりとして、翼のように広面積に対して、狭い三日月間隙の僅かな流速であっても、ベルヌーイの定理における圧力変化が動力アップ要素ということで確定した。

空気振動の往復運動レベルでの流速アップには、上下三日月間隙を中間で貫通する連携動作(プッシュプル)が必然の結果と言える。

キャビネットの修正改造は、振動板支持部4カ所の位置、上部のレゾナンススペース。

仕切り板は、最低共振周波数が上がらない位置調整の結果、上下体積はおよそ1/2となった。

振動板の多湿による変形対策は、またも自分の利用アイテムとなるマスキングテープで分割構造とすることで一件落着となりました。

連結板の所は同じ厚紙で補強して穴開け

直角(対角線)が確実なほど、ゆがみなどが生じにくくスムーズに設置し易い

黄色紙テープのヒレは振動板端の自由端振動の影響を抑えるが

接触を避けるために立てない

後で付けられるヒレは音質を確かめてから4通り程付けた

位置を印すため、A4に前方を基準に原寸大の図を3枚に分けてプリントアウトし、ウエーブラインを切り抜いて設置場所に貼り、マーカーペンで引きました。

長さ確認のため、細いt0.64を紙テープで設置して見た。

振動板の両端側がアールになりにくいので、予め設定のおよそのアールを円柱などで形成した。

連結板の所は一旦、曲げ角度を付けてから穴の範囲をt0.64を前側に接着補強してから穴開とした。

サイドクリアランスとなるt0.25mmの紙辺を所々に紙テープで付けて、振動板が平行に無理なく入る程度に巾を調整しました。

湿度が70%越えのときはクリアランスは小さめが良いが、湿度30%では広がって、1mmになったとしても特性および音質の主立った影響はなく、乾燥によるトランジェントの再現性の良さを増し懸念を忘れるので、その辺は楽観的としている。

振動板A上部を真っ先に接着するが、紙が厚いため折り曲げて接着するには繊維が砕けるなど無理があり、そこに僅かな弾力が生じると、鉄材に接合する効果を失うので、かえって切りっぱなしでt0,64の小口部の完全接着を心がけるが、十分にボンドを付けると、その水分で膨れて、うねりが出やすいので、先に貼りしろとしてのクラフト紙を付けて変形を防ぎ、初期接着力も得られる。

しかし肝心の接合部が角から浮きやすいので、逆さにして加重を少し掛けるため、上に雑誌などを重しとして挟んで保持したまま接着の乾燥後、スペーサーも確実な接着を心がけます。

次は、真っ直ぐ接続したB,Cの上を接着後、スイング支持を両面テープで付けるが、その接着位置が定まるようにサイドに紙を挟むなどしてスイング支持を仮固定し、本接着時のガイドストッパーとなるものを固定した。

下部も、上部位置は仮固定したままで、平鉄でビス止めであるが、ビスを締め付けるとカーブの左右などがズレるため、紙のビスの所を大きめの穴にして、ビスを緩めて再修正可能に備える必要がある。

調整が確定した後は、平鉄で締め付けた紙の小口に瞬間接着剤を染みこませることで振動的結合力を高められ、トランジェントに効果的となる。

特性は100Hz以下で少しスムーズになり、聴感上も前回よりローエンドに手応えのある駆動力が求められた。

振動板が増したが100Hz以上で、聴感上のトランジェントは良好なので希望の余地は感じられる。

結果として、まるで小さ過ぎたということになった。

連結板の穴位置と揃えて作り直せば、通気が良くなり100~200Hzの落ち込みが、もう少し改善されると思うが、前回の特性より悪化は否めない。

後戻りと言うことも過るが、ローエンドはベルヌーイ力を感じるので、このバージョンで続行となる。

10月6日、MJオーディオラボ読者の自作機大試聴会に出品となりました。

今回は、安価なデジタルアンプボードTDA7498EにRCT,RSTを装備して無事に再生できたと思いますが、大ホールから会議室に変わったので、ボリュームを上げると、うるさい所が目立つようでもあった。

サブコーンにスリット溝を加工して8KHz位のピークを少し抑えられたので、前回のフィルター回路を省いたのが祟ったとも考えられる。

■ version up 2025/3/8

低域改善の振動板拡張に伴う100~200Hzの落ち込みに、レゾナンススペースの設定だけでは歯止めが掛かりにくかったが、あえて新たな+1の振動板によって好転できたと言える。

当初からでは+3ということでバージョンNo.の付与も考える所であるが、ゴジラ-1.0風に+1としたら最近のニュースに関連する危険な海外電話番号の印象もあるので、今までどうり更新日に止まることとした。

左図の点線に示すようにように、振動板Eを後方に付けた時、想定する連動が有効に生じているようで、150Hz近辺の谷が浅くなるのが確認できた。

しかし前方に付けた方が振動板を大きくできないが、スピーカーに近い為か同程度になり、作用する連結角度の点で条件が良いこともあり、この仕様で振動板を作り直すことにした。

キャビネットの加工では、平鉄t3mm,2枚を天板2mmを残すまで埋め込むことで通気の邪魔にならないようにした。

溝加工は前回の平鉄をガイドに、トリマー(6mmビット)やドリルなどで一部突き抜けそうにもなったが平鉄を入れ、瞬間接着剤を流し込んで硬化接着とした。

それと振動板Eの接着用部材t5mmを設け、コーナーに吸音材を入れた。

ついでにと言っても、それ以上苦労するがBOX開口部の左右縁に補強の平鉄t3mm、巾16mmを接合するに伴っての縁巾を増す整形加工も施した。

上部接合は逆さの状態で、接着用に付けたクラフト紙を上に曲げて、小さなボンド差しでサーッと付けて、接着力が出るまでヘラで押さえ続けるが、強く押すと接合部を上に押し上げてしまう。

中間支持部は前後位置が決まるようにしてから両面テープで接合し、この時点で上部の振動板R、間隙などは許容内に収まりそうで一安心。

下部の2枚同士は接着せずに、2枚別々に位置調整できるようにビス止めとした。

一旦、想定どおりビス止めし、片1本のビス以外を緩めて片方ずつ調整できました。

最後に振動板Eを両面テープで付けるが、Rが平ら気味になるので、上部接合部を前方に倒す必要が生じたので、そこをハケで水を湿らして、うつ伏せで雑誌などを重しとして、ゆっくり一日乾燥させた結果、修正できました。

振動板全体の上下微調整なども、期待できる方法と考える。

自分の好みとして、100Hz以下の低音のインパクトを感じ安いためには、これでも良いとします。

音質は、150Hz前後の谷が少し改善されたことで、ナチュラル感がバランス良く出るようになり、オリビアニュートンジョンのCome On Overでは最高の再現力を感じる。

■ version up 2025/5/10

取り付けを手早く正確に行える治具として、高さ23mmと16mmの角材を台座にすればいけると考えた。

V型のリンク接着後に振動板を受ける紙テープを貼って、その隅にボンドをサーッと付けて振動板を繋ぎ、台座があるので押さえて接着できる。

リンクの支持材は狭い所のため、太い角材ではなく、平鉄にビス止め部40mmを溶接しました。

しかし、たわみ振動が気になり後でt5mm木材と平鉄をもう一枚接着しました。

多少の穴であるが、無いとベルヌーイ力の生じ方が、低音にグルテン成分が生じたような気配を覚えるのを解消できる。

再びレゾナンススペースを設定したが、180Hz位の谷減少には、あまり反応が得られなかった。

成果としては、連結角度を整えたことが良かったせいか、低音共振のインピーダンスの峰がスムーズになった。

スピーカー軸上60Hzあたりもスムーズになったが、これは振動板Eの面積アップによるものと思われる。

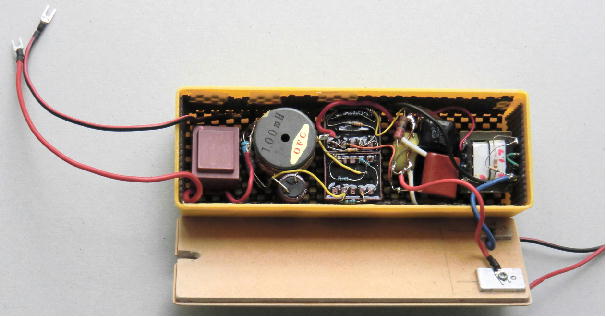

調整し易いように部品は固定せず、スポンジを入れてフタをする

トランスのピンに太い線は負担が大きいこととRSTは小電流なので

細い結線で済ませた。ケースはモノタロウのパーツケース

スピーカー用では、設置スペースに余裕があり多数使うので低価格の方で設定しました。

DigiKey日本(デジタル電子キーヤーキット)販売のタムラとゼトラー製を使いました。

前回の高インピーダンス50kΩ以上に対し、3.4kΩ程度の低インピーダンス型のRST-1も追加することで、歪み音の質に対する対応範囲が増したと思われる。

また、300Hz以上から少しレベルを下げることと、10kHz位のピークを抑えるフラット化フィルター回路を設定し、抵抗器にRSTを接続する効果があり、ボーカルによってはザラつき音の低下が確認できる。 (5/15以前3kHzを300Hzに訂正)

ZETTLER(シャーメンゼトラーマグネティックス社) 22Ωと4.7Ωを3.3Ωに変更しました

低音には電流容量が必要とする概念に反して、トランスを小型にするほど、今までに無い低音の実像感向上が伺えたので、ゼトラー製の更に小型の0.35VAを検索できていたのを思い出して入手したところ、やはり低音の滑らかな力強さが際立つ印象となった。

一次コイル直流抵抗がST-14(6.2KΩ)に比べて倍以上高い14KΩで、50Hzで100KΩに達していたので変化が感じられたと思います。

。

フラット化フィルター回路なしの場合は、RST 4のみで済むが、低インピーダンス型RST 1も追加することで、ボーカルの基音と倍音の混変調歪と思われる逆なで感であった部分の解消に達する。

■6/8 低インピーダンス型RST 1の設定を変えました。

3.3KΩを無くし、L1の抵抗1KΩでインピーダンス特性がほぼ平坦(0.9KΩ~1KΩ)に調整でき、L2の抵抗の微量値は試聴で判断しました。

最低共振周波数の峰が関わる反射電流の影響と考えるが、ボーカルの荒さ(特に平原綾香)が滑らかになったと言える。

この辺で、第7回MJオーディオフェスティバル読者の自作機大試聴会に出品への最終調整となる。

オーディオフェスティバルでの自己評価として、家では音質向上が想定以上の達成感はあったものの、異なる広い場所で音量も上げるので、アピールに及ぶ特徴は今一感というところであった。

その要因の一つとして、直列接続したフラット化フィルター回路にRSTが前後に挟む位置関係は一見しても不自然と感じるべきであったが、再考と試聴の結果フラット化フィルターとスピーカーは一対の反射電圧としてRSTの起電圧を対応するように訂正を実施しました。

□upgrade

低インピーダンス型RST によって、ボーカルの低い周波数に伴うような荒い歪み感の低減となったことにより、中音域の耳当たりが気になってきたので、中インピーダンス型RST 2の設定を試みた結果、不自然に強さが揺らぐような強調感の減少に及んだと言える。

音質調整は二次コイル(L2)接続の抵抗値を試聴で判断するが、判断材料の曲の1つとして、本田美奈子のアルバム時では歌唱力が納得できる自然な声の出方として、結構な変化が得られました。